洋楽の歌詞と和訳を紹介する記事です。

今回は、Simon & Garfunkel の『The Sound of Silence』を紹介。

まずは歌詞に込められた意味を紐解くために、作られた背景について掴んでいきましょう。

楽曲概要

曲が生まれた背景

- ポール・サイモンの若き日の傑作: この曲は、ポール・サイモンが21歳の時に書かれました。彼は、この曲が「自分の年齢や能力をはるかに超えた、特別な場所から来たもの」だと語っています。

- 暗闇の中での執筆: サイモンは、ニューヨークのクイーンズにある実家のバスルームでこの曲を書くことが多かったそうです。タイル張りのバスルームは音響が良く、彼は電気を消して水道を流し、その孤独な雰囲気が創作に非常に適していると感じていました。有名な冒頭のフレーズ「Hello darkness, my old friend (こんにちは、僕の旧友、暗闇よ)」は、この経験から直接インスピレーションを得たものです。

- 歌詞に込められたメッセージ: 歌詞は、現代社会におけるコミュニケーションの欠如や精神的な空虚さに対する批判です。人々が崇拝する「ネオンの神」は、メディアや広告、薄っぺらい消費主義の影響を象徴しています。「預言者たちの言葉は地下鉄の壁やアパートの廊下に書かれている」という最後のフレーズは、真実や知恵が無視され、社会の周縁に追いやられている様子を描写しています。

一度は失敗、そして予想外のリミックス

- アコースティック版の失敗: 元々のアコースティック・バージョンは、1964年に彼らのデビューアルバム『Wednesday Morning, 3 A.M.』に収録されましたが、アルバムは商業的に失敗に終わります。

- 解散の危機: アルバムの不振に失望したサイモン&ガーファンクルは、それぞれの道を歩むことにします。ポール・サイモンはイギリスへ渡りソロ活動を始め、アート・ガーファンクルは大学に戻りました。

- プロデューサーの奇策: ところが、ボストンのラジオ局がこの曲を流し始めると、静かな反響を呼びました。この兆候に気づいたレコード会社のプロデューサー、トム・ウィルソンは、ある大胆な決断を下します。彼はデュオに何の相談もせず、オリジナルのアコースティック・トラックにエレクトリック・ギター、ベース、ドラムをオーバーダビングしたのです。

大ヒット、そして再結成

- シングルとしてリリース: この新しいフォーク・ロック・バージョンは、1965年9月にシングルとしてリリースされました。

- 全米No.1を獲得: この曲はゆっくりとチャートを上昇し、1966年1月1日にはついにビルボード・ホット100で1位を獲得しました。

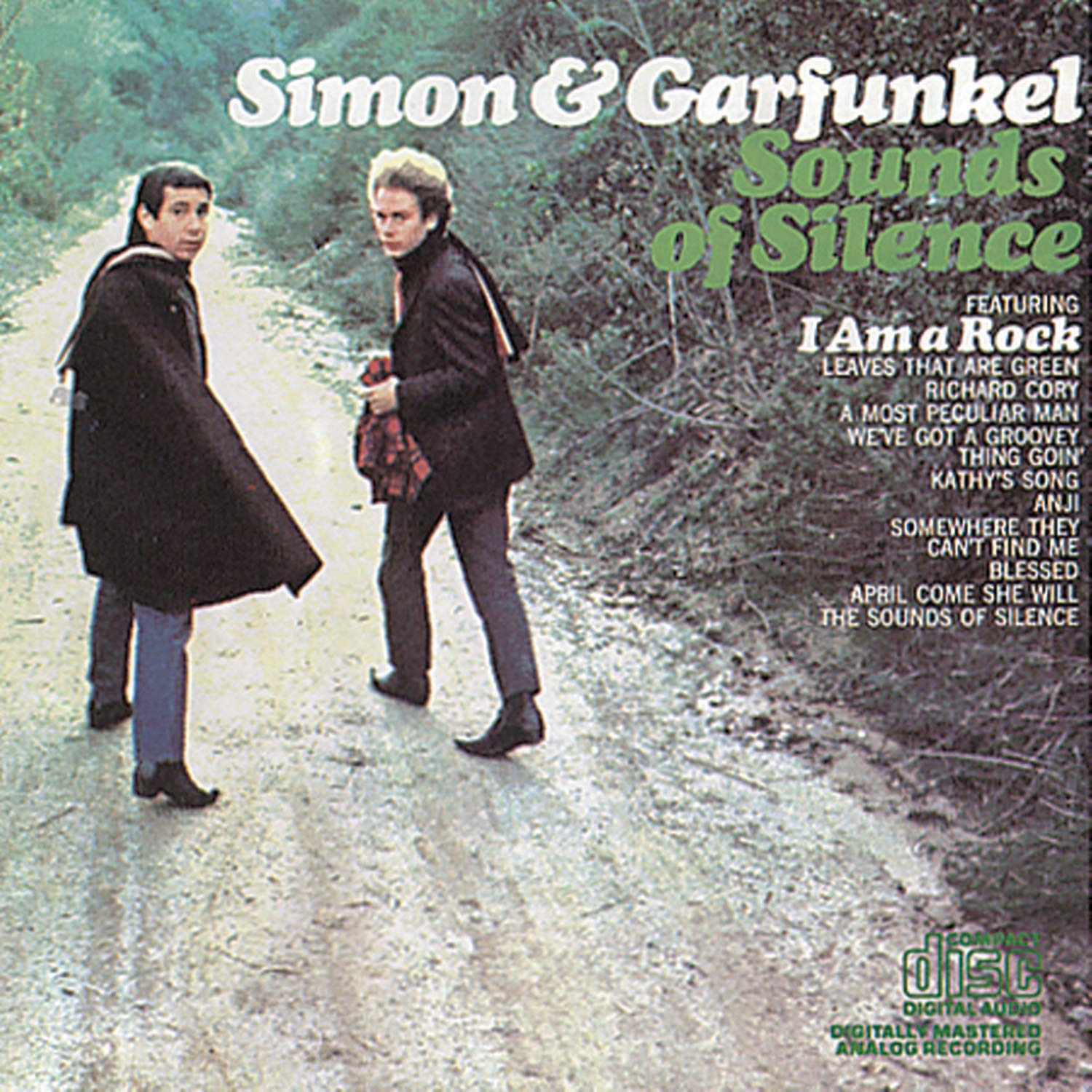

- デュオの再結成: この驚くべき成功を受けて、サイモン&ガーファンクルは再結成を決意します。この曲は、1966年にリリースされた彼らのセカンドアルバム『Sounds of Silence』のタイトルにもなり、彼らのキャリアを一気にスターダムへと押し上げました。

歌詞・和訳

Hello darkness, my old friend

I’ve come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain

Still remains

Within the sound of silence

こんにちは暗闇、僕の旧友よ

また君と話しに来たよ

幻影がそっと忍び寄ってきて

僕が眠ってた間にその種を蒔いていった

僕の脳裏に植え付けられたその幻影は

今もまだ残ってる

沈黙の音の中に

In restless dreams I walked alone

Narrow streets of cobblestone

‘Neath the halo of a streetlamp

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night

And touched the sound of silence

一人で歩く夢を何度も見る

石を敷き詰めた狭い通りで

街灯の光輪の下で

僕は襟を立て、冷たさと湿り気から身を守った

僕の目が、ネオンの光の閃光に突き刺された時

その光は夜を引き裂き

沈黙の音に触れた

And in the naked light I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs that voices never share

No one dare

Disturb the sound of silence

そして、そのむき出しの光の中で、私が見たのは

一万人、いや、それ以上の人々だった

話しているのに、語り合っていない人々

聞いているのに、聴いていない人々

誰もあえて

沈黙の音を乱そうとはしなかった

“Fools” said I, “You do not know

Silence like a cancer grow

Hear my words that I might teach you

Take my arms that I might reach you”

But my words like silent raindrops fell

And echoed in the wells of silence

「愚か者たちよ」と僕は言った、「お前たちは知らない

沈黙が癌のように広がっていくのを

私の言葉を聞け、教えを授けよう

私の腕を取れ、お前たちに届くように」

しかし、私の言葉は音のない雨粒のように落ちていった

そして、沈黙の井戸にこだました

And the people bowed and prayed

To the neon god they made

And the sign flashed out its warning

In the words that it was forming

And the sign said “The words of the prophets

Are written on subway walls

And tenement halls

And whispered in the sounds of silence

そして、人々は頭を垂れ、祈りを捧げた

自分たちが作り上げたネオンの神に

すると、その看板は警告を閃かせた

その看板が生み出した言葉で

そして、その看板は言った、「預言者たちの言葉は

地下鉄の壁

そしてアパートの廊下に書かれている

そして、沈黙の音の中でささやかれている」

ベンジャミンの内面を映し出す主題歌として

映画『卒業』の挿入歌として使用された本曲。

作品に与えた影響は計り知れないものがあります。

映画の中で、特に言葉が少ないシーンや、ベンジャミンが一人で考え事をしているシーンでこの曲が繰り返し流れます。

曲の持つ孤独感、疎外感、そしてコミュニケーションの欠如というテーマが、まさにベンジャミンの置かれた状況と完全にシンクロしています。

- 無音の対話: ベンジャミンは、大学を卒業し、将来への期待と不安が入り混じる中で、周囲の大人たち(両親や親戚)との間に深い溝を感じています。彼らは彼に一方的に話しかけますが、彼の心の声には誰も耳を傾けません。この状況は、曲の歌詞にある「People talking without speaking / People hearing without listening」(話しているのに語り合っていない人々 / 聞いているのに聴いていない人々)というメッセージと完璧に重なります。

- 社会との断絶: ベンジャミンは、親たちが望む「成功」の道(プラスチック業界での仕事など)に強い違和感を抱いています。彼は何者でもない自分自身に焦りを感じており、社会との間に壁を感じています。この精神的な断絶が、曲の静謐でありながらも不穏な雰囲気によって強調されています。

- ベンジャミンとエレインの行く末:この曲は、映画のクライマックスでも使用されます。ラストはご存じの通り、ベンジャミンが教会からエレインを奪い去り、バスに乗って逃げるというシーンですね。そして二人は横並びに座り互いの顔をすれ違うように視る。大衆的、世俗的な世界、親世代が受け継いできた、既存のレールというか、古い慣習からの逃避。そしてこのすれ違うようにお互いの目が合わない演出や二人の真顔というのは、先行きの不透明さを表してるわけです。曲とのマッチングが凄まじい。

映画の芸術性を高めた楽曲

監督のマイク・ニコルズは、映画のためにサイモン&ガーファンクルに新曲を依頼しました。

しかし、彼らが提供した新曲がイメージに合わなかったため、ニコルズはすでに発表されていた彼らの既存の楽曲を、編集の段階で試しました。

結果的に、「サウンド・オブ・サイレンス」の持つメランコリックな響きが、映像に驚くほどはまり、映像と音楽が一体となった画期的な編集スタイルを生み出しました。

これにより、『卒業』は単なる物語映画ではなく、登場人物の感情を音楽で表現する「シネマティックな音楽体験」となりました。この成功がきっかけで、映画音楽のあり方が変わり、既存曲を効果的に使用する手法が広く普及するようになりました。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

この曲は、『卒業』の主人公ベンジャミンの孤独、疎外感、そしてアイデンティティの探求という核心的なテーマを深く表現する役割を果たしました。

BGMにとどまらず、映画の「もう一人の語り手」として、観客がベンジャミンの心の内側を理解する手助けをしました。

この曲が、映画『卒業』を時代を象徴する作品として押し上げたことは疑う余地はないでしょう。

歌詞を読み解くと、ジョン・カーペンターの『ゼイリブ』に通ずるものもあるなと感じました。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント