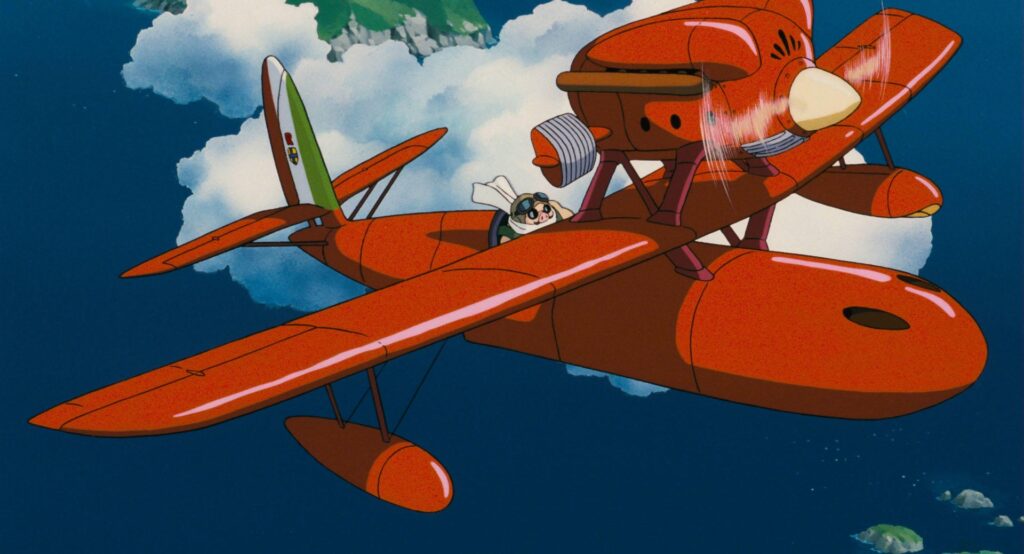

スタジオジブリ作品の中でも異色作とされる『紅の豚』。

舞台となる1920年代のイタリアで、豚になった男ポルコ・ロッソが追い求める「自由」の物語には、当時のファシズムという時代背景や、登場人物の深い人間関係にまつわる核心的な意図が隠されています。

チャプター演出の理由、ファシズムの時代、ポルコやジーナのデティールといったポイントから、この大人のロマンを改めて読み解いていきましょう。

ぜひ最後まで読んでみて~。

1. 珍しい「チャプター」演出の理由

宮崎駿監督作品では珍しく、物語の途中に画面が暗転する**チャプター形式(章立て)**の演出が使われています。

これは、物語の構成に以下の影響を与えています。

- JAL機内上映用短編の名残: 元々本作は、日本航空(JAL)の機内上映用短編として企画された経緯があり、その際の構成の区切りが長編化後も残ったと考えられます。

- 「大人の冒険活劇」のスタイル: 宮崎監督が愛する古い冒険活劇映画に見られるノスタルジックな演出を取り入れ、物語にリズムとテンポを与え、「大人の童話」のような雰囲気を際立たせています。

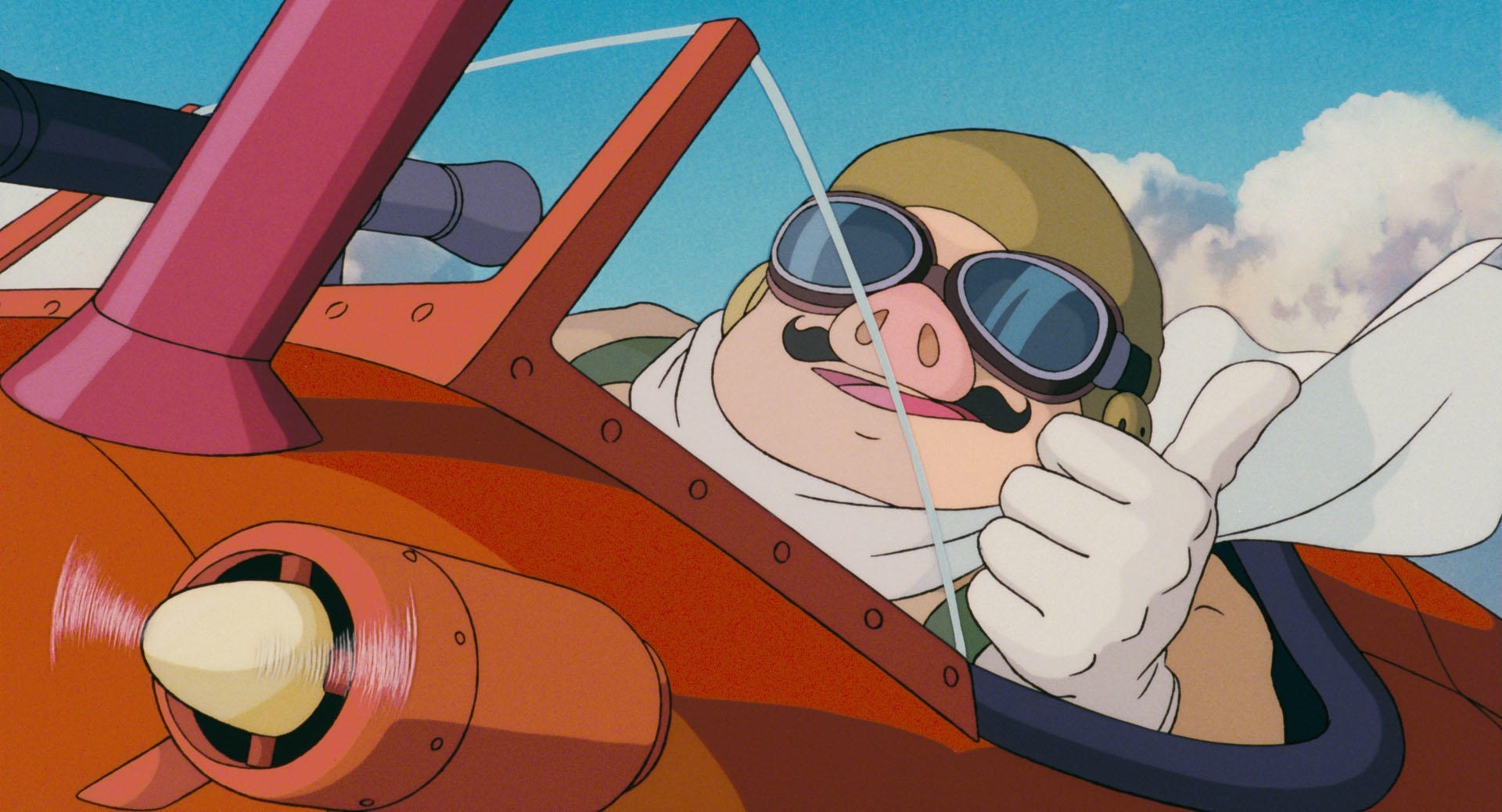

2. 時代背景と「赤い豚」の深い意味:ファシズムの台頭

物語の舞台は、第一次世界大戦後の1929年頃のイタリア、アドリア海沿岸です。この時代は、ベニート・ムッソリーニ率いるファシスト党が独裁体制を確立しつつあった、非常に緊迫した政治状況下にありました。

ポルコの本名マルコ・パゴットが「ポルコ・ロッソ(赤い豚)」と呼ばれることには、この時代背景が深く関わっています。

- 「アカ」の政治的意味: 「赤い(ロッソ)」という言葉は、当時、ファシズム体制から見て敵対的な勢力である共産主義者や社会主義者に対する蔑称として使われていました。

- ポルコの拒否: ポルコは、第一次世界大戦のエースでありながら軍隊に戻ることを拒否し、国や組織の論理に従いません。彼の「自由な個人」としての生き方は、全体主義を掲げるファシスト政権にとって「非国民的」な、「アカ(体制の敵)」と見なされていたのです。

- 秘密警察の追跡: 劇中で黒服の男たち(ファシストの秘密警察がモデル)に追われる描写は、ポルコの「赤い豚」という存在が、国家権力から監視・排除の対象となっている現実を明確に示しています。ポルコの豚としての姿は、「戦争」と「国家」から逃れるための自己防衛の魔法なのです。

3. ジーナはスパイ? 彼女の中立性と強い影響力

なにやら通信機で傍受しているシーンがあるジーナですが、

ジーナがスパイであるという公式設定はありません。

しかし、彼女が経営する「ホテル・アドリアーノ」は、あらゆる立場の飛行艇乗りが集まる国際的な社交場であり、アドリア海における「中立地帯」です。彼女が強い影響力を持つのは、以下の理由からです。

- 人脈と情報: 三人の元エースパイロットを夫に持ち(全員戦死)、ヨーロッパの言語に堪能な彼女には、自然と多くの情報が集まります。

- 聖域の維持: 彼女の最大の目的は、ホテルを平和な聖域として維持すること、そして愛するポルコ(マルコ)の自由を守ることです。彼女の知的な立ち振る舞いは、特定国家のスパイとしてではなく、その目的を果たすための「大人の女性」としての知略と強い決意の現れと言えます。

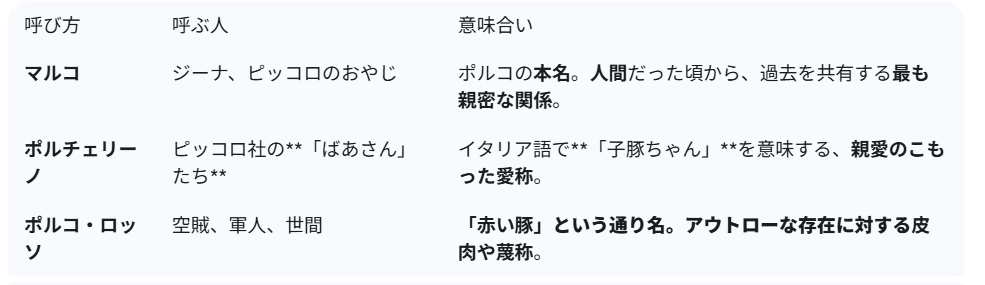

4. ポルコを呼ぶ名前の謎:「ポルチェリーノ」という愛称

ポルコを呼ぶ名前の使い分けは、彼との人間関係の深さを表しています。

ピッコロ社の「ばあさん」たちが「ポルチェリーノ(子豚ちゃん)」と呼ぶのは、ポルコの孤独や、彼が世間の主流から外れて生きる姿を理解しつつも、彼を家族のように愛情深く受け入れている証拠です。この愛称は、ポルコが完全に孤独ではなく、彼を支える温かい人間的な繋がりの存在を示しています。

5. 人間の顔に戻る「呪い」が解ける条件

ポルコが一時的に豚から人間の顔に戻る瞬間は、彼が自らにかけた「呪い」が解けるヒントと解釈されます。豚になったのは、「戦争」と「国家」という殺し合いから逃れるため、そして戦友を見捨てた自責の念から「人間を辞めた」からです。

ポルコが人間の顔に戻る場面は、作中で2回確認できます。

- フィオが寝ている横で、第一次世界大戦時の銃弾を触りながら、過去の記憶に沈んでいる時。 逃げていた過去と静かに向き合い、内省した瞬間に人間性が解放されます。

- カーチスとの決闘に勝利した後、フィオに別れのキスをされた直後。カーチスが「オメエ、その顔!」と驚いています。フィオの純粋な愛と献身に触れ、ポルコが「愛されてもいい存在だ」と感じ、人間的な感情を肯定した瞬間と解釈されます。

6. エンドロールがみんな豚である意味

エンドロールで描かれる、飛行機開発の歴史上の人物やパイロットがすべて「豚」の姿であるのは、宮崎監督の「飛行機への複雑な愛情」を象徴しています。

- 純粋な憧れと矛盾: 豚は、国家や世俗から離れた、純粋に空を飛ぶことへの情熱の象徴です。しかし、この純粋な夢も、人間社会においては国家や資本の論理に組み込まれ、戦争の道具と化すという矛盾を抱えています。

- 「それでも生きる」という哲学: 豚という姿は、人間の持つ矛盾や滑稽さ、悲哀をも全て引き受けています。エンドロールの豚たちは、「それでも空を飛ぶ夢を捨てず、自分の魂の責任を持って生き続ける」というポルコの哲学を、普遍的なものとして提示しているのです。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『紅の豚』について解説しました。

他にもこの映画、つまり主人公ポルコは、宮崎駿監督自身を投影しているところがかなり多いそうなんです。そういった視点で観るとまた面白いですよ。

確かに、モテモテな感じとか、ハードボイルドな感じが笑えてきちゃうね。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント