日本、韓国、中国、台湾といった東アジアのホラー映画は、欧米のホラーとは一線を画す独自の恐怖を生み出してきました。

その核心にあるのが、「呪い」や「祟り」といった概念です。これらの物語は、因果応報や霊魂信仰といった、この地域特有の文化背景に深く根ざしています。

前回の記事で、欧米のホラーと日本のホラーついて言及しましたが、今回は特に東アジアにフォーカスして解説していきます。

日韓中台だね。面白そう。

東アジアにおける根源的な恐怖:個人的な怨念と因果応報

東アジアホラーの「呪い」や「祟り」は、個人的な恨みが発端となります。不当な扱いを受けて命を落とした霊が、加害者やその子孫に復讐を仕掛ける物語です。この恐怖は、物理的な暴力ではなく、じわじわと精神を蝕んでいく怪奇現象や心理的な追い込みによって描かれます。

- 日本の「祟り」: 『リング』の貞子に代表されるように、呪いがビデオテープなどの媒体を通じて「伝染」していく恐怖を描きます。『呪怨』では、殺された家族の怨念が、その家に足を踏み入れた人々を次々と襲う呪いの連鎖をテーマにしています。

- 韓国の「恨(ハン)」: 韓国ホラーの中心にあるのは、不当な扱いを受けた人が抱く、深い悲しみや怒りである「恨(ハン)」です。この感情が死者を怨霊に変え、復讐の物語を紡ぎます。『箪笥』では家族間の虐待が、『コンジアム』では集団の欲望が呪いとして跳ね返ってくる様子を描いています。また、『哭声/コクソン』では、信仰の混乱が村に不可解な祟りをもたらす様を描いています。

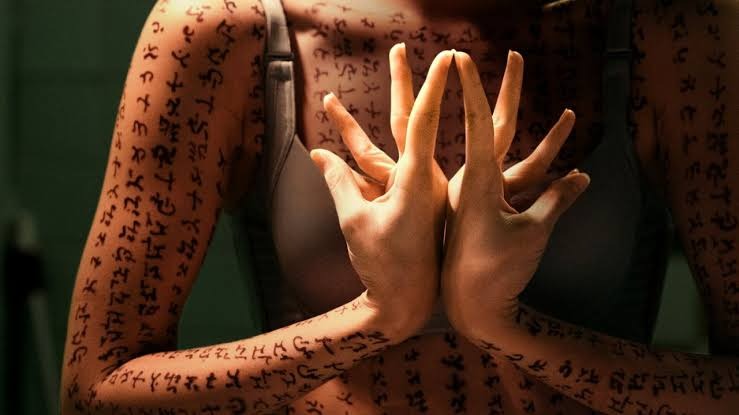

- 中国・台湾の「因果応報」: 仏教や道教の思想が強く影響しており、呪いは生前の罪に対する報いとして降りかかります。台湾ホラーの『呪詛』は、禁忌を破ったことで母娘に降りかかる呪いを描いており、人間の傲慢さが災いを招く「戒め」の物語となっています。

まとめると、東アジアのホラーは、個人的な怨念や社会的な問題が、じわじわと精神を蝕む「呪い」となって具現化する、内面的な恐怖を追求していると言えるでしょう。

ゾンビとは異なる「キョンシー」の概念

東アジアには、西洋の「ゾンビ」とは異なる独自の死者像が存在します。この「キョンシー」(殭屍)の概念は、中国・台湾に特有の文化であり、日本や韓国には伝統的な存在として見られません。

- キョンシーとは: キョンシーは、もともと中国南部の特定の地域、特に湖南省に伝わる「赶屍(かんし)」という独特な風習から生まれたものです。

これは、昔の貧しい人々が、遠く離れた場所で亡くなった家族の遺体を故郷まで運ぶための方法でした。高価な棺桶や馬車を用意するお金がないため、道士(道教の修行者)が遺体を操って故郷まで「歩かせた」とされています。

この「赶屍」の儀式において、キョンシーがぴょんぴょんと跳ねる姿や、腕を前に伸ばした姿には理由があります。道士が呪術を使って遺体を動かす際に、関節が硬直しているためまっすぐ歩けず、跳ねるような動きになってしまうのです。また、腕を前に伸ばすのは、死体を紐でつなぎ、一列になって進ませるためだと言われています。道士は、遺体を運んでいることを知らせるために鈴を鳴らし、夜中に人通りが少ない道を選んで進みました。

このように、キョンシーの概念は、故郷に帰って安らかに眠りたいという故人の願いと、孝行を重んじる儒教の思想、そして遺体を操る道教の呪術が組み合わさった、非常に文化的な背景を持っています。

映画で描かれるような、人間を襲う恐ろしい存在としてのキョンシーは、この伝統的な概念をホラーやエンターテイメントとして再構築したものです。安らかに埋葬されなかったり、儀式が失敗したりしたことで、キョンシーが凶暴化し、人間に襲いかかるようになったとされています。 - 代表的な作品: 香港映画の『霊幻道士』シリーズや、台湾映画の『幽幻道士』シリーズは、キョンシーをコミカルに描く一方で、死者が安らかに眠れないという「不孝」や「不浄」に由来する、アジア独自の信仰を表現しています。コミカルに描かれることが多いのも特徴です。

- 日本と韓国のゾンビ: 一方、日本や韓国では、キョンシーに類する伝統的な存在がないため、欧米のホラーカルチャーに直接影響を受けた「ゾンビ」映画が主流となっています。日本では『アイアムアヒーロー』や『カメラを止めるな!』、韓国では『新感染 ファイナル・エクスプレス』などが、人間を襲う「ゾンビ」の恐怖を、それぞれの社会や文化に落とし込んで描いています。

まとめると、中国・台湾のホラーには文化的・儀式的な側面を持つキョンシーがいるのに対し、日本や韓国では、西洋のゾンビカルチャーをベースにしつつ、現代社会の閉塞感やパニックを反映した作品が多いのが特徴です。

都市伝説も共通の恐怖:現代社会に潜む怪異

東アジアのホラーは、古くからの伝統的な物語だけでなく、インターネットやSNSを通じて広まった都市伝説を題材にすることで、新しい世代の恐怖を創造しています。

- 台湾の『紅い服の少女』は、山中に潜む妖怪「魔神仔」の都市伝説をベースに、身近に潜む得体の知れない恐怖を描きました。

- 韓国の『オクス駅お化け』は、地下鉄の駅に現れる幽霊の物語で、多くの人が利用する公共空間に潜む身近な恐怖を表現しています。

- これらは、日本の『ほんとにあった呪いのビデオ』や『学校の怪談』新しいものでいうと『きさらぎ駅』などと通じる、日常に潜む恐怖を描く手法と言えるでしょう。

まとめると、現代の東アジアホラーは、インターネットによって瞬く間に広まる都市伝説を巧みに取り入れ、誰もが遭遇しうる身近な場所で、得体の知れない恐怖が忍び寄る様を描いています。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

東アジアのホラーは、人を怖がらせるだけでなく、その地域の歴史や文化、人々の集合的な意識を映し出す鏡でもあります。

個人的な怨念、社会的な不満、伝統的な信仰、そして現代的な都市伝説が織りなす物語は、観る者にとって、単なる娯楽を超えた深い恐怖と共感を呼び起こします。

時代や国を超えて多くの人々を惹きつける東アジアホラーの魅力は、こうした文化的背景に根ざした、奥深い恐怖表現にあると言えるでしょう。

東アジア圏以外の人が観て、どう感じるのかが気になるよ。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント