Netflixで配信されたドラマ『ウェンズデー』の大ヒットにより、アダムス一家の存在を初めて知ったという方も多いかもしれません。

しかし、彼らの物語は、今から半世紀以上も前の時代から、アメリカのポップカルチャーにおける「異色のアイコン」として長く愛され続けてきました。

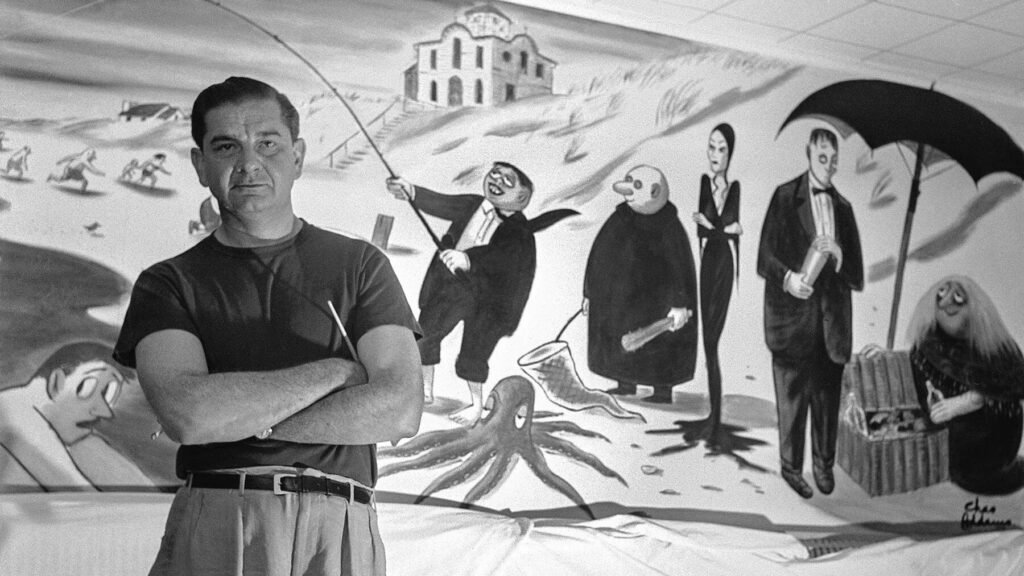

この映画は、元々、1930年代に漫画家チャールズ・アダムスが雑誌『ザ・ニューヨーカー』で発表した一コマ漫画から誕生し、その後、1960年代にテレビドラマ化されて人気を博したシリーズの、初の本格的な劇場用実写映画です。

この立ち位置こそが、本作がコメディというジャンルを超えて、深みと魅力を持つ理由となっています。

いまだにリブートされるってのはすごいことだよね。

1991年に公開され、世界中で大ヒットを記録した映画『アダムス・ファミリー』は、お化け屋敷のような洋館に住み、死や不気味なものを愛する風変わりな一家が巻き起こす騒動を、ブラックユーモアたっぷりに描いた傑作。

私たちが「普通」とする価値観を軽々と飛び越えていく一家の姿は、観客に新鮮な驚きと笑いをもたらします。

今回は、その作品の魅力と背景について深掘りしていきます。

作品概要

- 監督:バリー・ソネンフェルド

- 脚本:キャロライン・トンプソン、ラリー・ウィルソン

- キャスト:ラウル・ジュリア(ゴメス・アダムス)、アンジェリカ・ヒューストン(モーティシア・アダムス)、クリストファー・ロイド(フェスター・アダムス)、クリスティーナ・リッチ(ウェンズデー・アダムス)他

- あらすじ: 不気味な大邸宅に暮らすアダムス一家のもとに、25年間行方不明だった当主ゴメスの兄フェスターが現れます。しかし、彼は一家の財産を狙う顧問弁護士とその愛人(フェスターに成りすましている)が送り込んだ偽物でした。フェスターを歓迎する一家ですが、偽物のフェスターは弁護士の指示に従い、一家を邸宅から追い出そうと画策します。

監督・脚本陣の「クセが強い」代表作と傾向

本作の製作陣は、コメディという枠に収まらない、一筋縄ではいかない世界観を作り上げました。

- 監督:バリー・ソネンフェルド

ソネンフェルド監督は、本作が監督デビュー作となりますが、元々は『レディ・トゥ・ウェア』や『ビッグ』など、ティム・バートン作品やコーエン兄弟作品の撮影監督として名を馳せた人物です。彼の映像は、スタイリッシュでコミカルな要素と、ダークでゴシック的な雰囲気が絶妙に融合しています。その後も、大ヒットSFコメディ『メン・イン・ブラック』シリーズや『ゲット・ショーティ』など、やはり独特なユーモアとビジュアルセンスが光る作品を多数手がけています。 - 脚本:キャロライン・トンプソン、ラリー・ウィルソン

脚本のキャロライン・トンプソンは、『シザーハンズ』(1990年)の脚本家として知られ、「異端な者」や「孤独な存在」を優しく、時にはダークに描くことに長けています。彼女が描くウェンズデーの独特な感性にも、その傾向が表れていると言えるでしょう。一方のラリー・ウィルソンは、SFコメディの金字塔『ビートルジュース』(1988年)の原案・脚本を手がけており、本作における奇抜な設定やブラックユーモアの要素に貢献しています。

もうこの頃から、ティム・バートンとアダムスファミリーは繋がっていたんですね。

実写初回にして「メタ的」な設定の面白さ

本作の物語の核は、「アダムス家の財産を狙った詐欺」です。

原作の漫画や過去のテレビシリーズで既に確立されていたアダムス一家の「富豪」という設定を逆手に取り、「その財産を失いかける」という、実写映画化の初回としてはやや複雑でメタ的なプロットを採用しています。これは、キャラクター紹介に留まらず、一家の絆や「常識」との対立を深く掘り下げるための仕掛けとして機能しています。

また、子供向けファミリー映画という枠組みに収まらないブラックユーモアや、他人の不幸を喜ぶ一家の価値観を描いている点から、大人も主要なターゲットに据えていることが分かります。

オチもなかなか複雑です。

名脇役としての「二組の双子」とハンド(シング)

アダムス一家の邸宅での舞踏会や儀式のシーンには、個性豊かな親戚たちが登場しますが、その中でも注目すべきは二組の結合双生児です。

一組目は、女性の親戚であるフローラ・アモールとファウナ・アモール(演:モーリーン・スー・レヴィン、ダーリーン・レヴィン)。

二組目は、男性の親戚であるデクスター・アダムスとドナルド・アダムス(演:ダグラス・ブライアン・マーティン、スティーブン・M・マーティン)です。

彼ら二組の双子の存在は、アダムス家の「普通ではない」親戚の多様性と、一家が血縁を重んじる独特な世界観を、視覚的にコミカルに強調する役割を果たしています。

この年代って、双子のアクターが結構いたらしいです。子役時代から活躍している人が多く、子どもの労働基準が厳しかったので双子だと都合がよかったらしいですね。

そして、忘れてはならないのが、手「ハンド(シング)」です。

彼はペットや小道具ではなく、自立した意思を持つれっきとした家族の一員として描かれ、アダムス一家を危機から救うなど、大活躍をします。特に、フェスターを救出するためにモールス信号でコミュニケーションをとるシーンは、彼の貢献度を示す象徴的な場面です。

縫い目はないんだね!

やっぱり可愛いウェンズデーとその後の活躍

『アダムス・ファミリー』のアイコン的存在となったのが、長女のウェンズデー・アダムスです。

演じたクリスティーナ・リッチは当時11歳ながら、陰鬱で皮肉屋、常に冷めた表情を崩さないウェンズデーを見事に演じきりました。彼女の持つゴシックな魅力と、時折見せる子供らしい無邪気さのコントラストは、多くの観客を惹きつけました。兄パグズリーへの容赦ないイタズラや、学校の演劇で血まみれになってしまうシーンなど、そのサイコパス的な言動は今見ても新鮮です。

クリスティーナ・リッチは、本作で一躍人気子役となり、その後も『キャスパー』(1995年)や『バッファロー’66』(1998年)などの作品で、個性的で複雑な感情を持つ少女や女性の役を多く演じ、実力派女優として活躍し続けています。ウェンズデー役は、間違いなく彼女のキャリアを決定づけた役柄と言えるでしょう。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『アダムス・ファミリー』(1991年)は、不気味な家族の物語というだけでなく、「常識とは何か」「家族の絆とは何か」というテーマを、皮肉と愛情たっぷりのユーモアで問いかける傑作です。

私たちが普段信じている「幸せ」や「普通」の定義が、実は非常に曖昧で、相対的なものに過ぎないことを、アダムス一家の日常は教えてくれます。

この機会に、倒錯しているけれど、実は誰よりも幸せそうなこの家族の姿を、ぜひ再確認してみてはいかがでしょうか。

『ウェンズデー』を観た人はぜひ!

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント