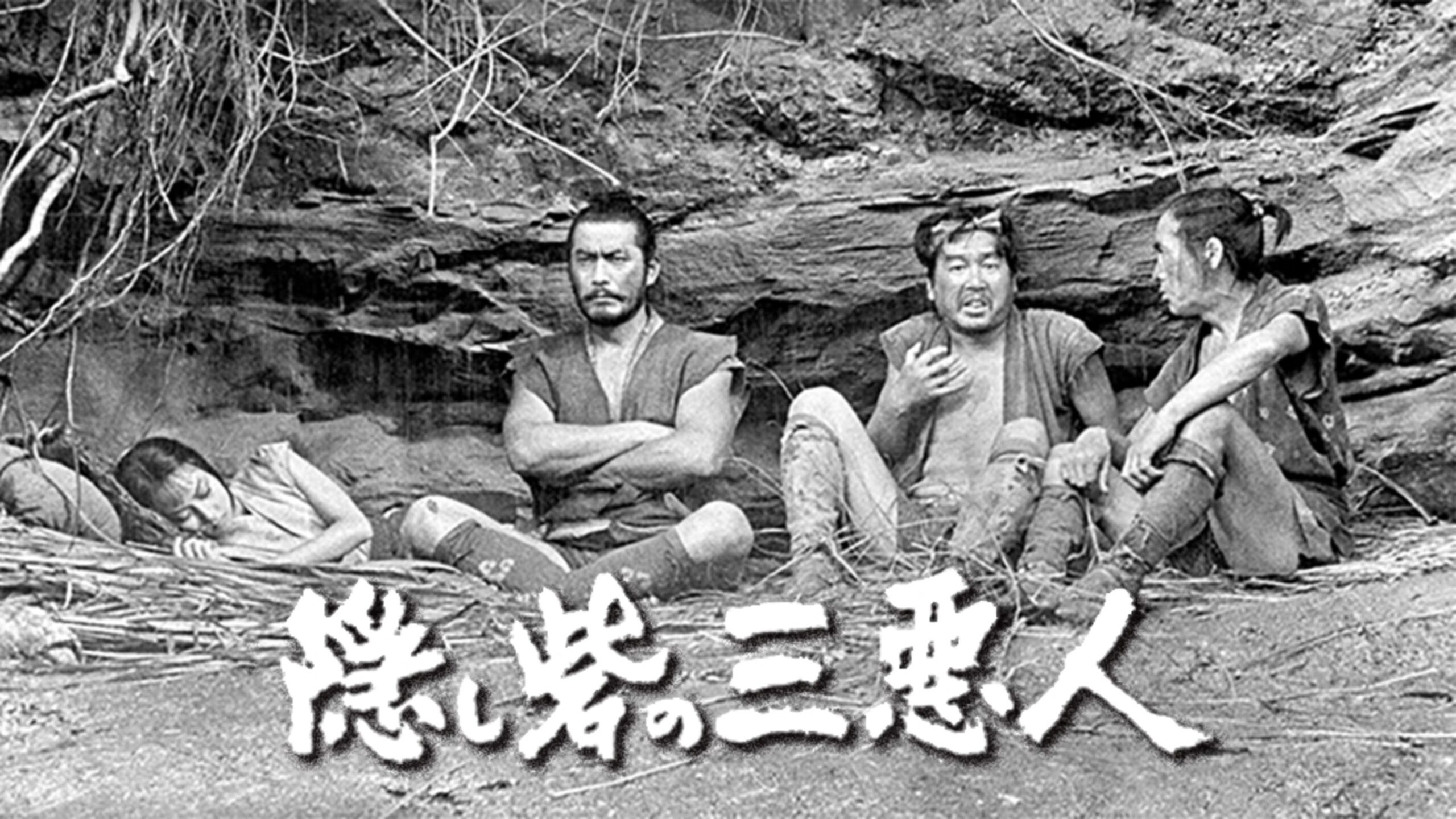

世界的な映画監督、黒澤明が1958年に送り出した『隠し砦の三悪人』は、戦国時代を舞台にしたスペクタクル・アドベンチャーでありながら、その根底には人間の欲望、滑稽さ、そしてたくましさがユーモアたっぷりに描かれています。

本作品は、後のSF大作に影響を与えたとも言われる物語構造を持ち、観客を飽きさせないスピーディーな展開と、当時の日本映画としては破格のスケールで描かれる映像美が魅力です。物語の軸となるのは、敗残兵の太平と又七という二人の百姓、そして秋月家の侍大将・真壁六郎太、そして彼らが守る若き雪姫の過酷な逃避行です。

この記事では、「製作費」がもたらした桁外れのスペクタクル、「暴動シーンのエキストラの数」「三船敏郎氏をはじめとする役者の乗馬・アクション技術」「セットとロケの巧みな組み合わせ」といった壮大な映像表現の秘密に迫ります。さらに、終盤、雪姫が披露する「歌詞の深い解釈」を通じて、作品が内包する戦争や差別といった重いテーマについても深く掘り下げていきます。

奥深い魅力を再発見して、その力強い映像とメッセージを感じてもらえたら嬉しいな。

製作費が物語る桁外れのスケール

『隠し砦の三悪人』は、その映像の迫力からも想像される通り、当時の日本映画としては異例の巨額な製作費が投じられました。

当時の一般的な時代劇やドラマ映画の製作費が平均で4,000万円から5,000万円程度であったのに対し、本作の製作費は約2億円に達したと言われています。これは、平均的な日本映画の約4~5倍という破格の金額です。

黒澤監督の前後の作品と比較しても、そのスケールは際立っています。例えば、世界的にも有名な『七人の侍』(1954年)の製作費が約1億5,000万円程度(※当時の為替レートによる諸説あり)であったことから見ても、『隠し砦の三悪人』が、いかに当時の東宝の期待と予算を背負って製作された超大作であったかがわかります。

この潤沢な予算があったからこそ、何百人ものエキストラを動員した大規模な合戦や火祭りのシーン、そして広大なロケーションでの乗馬撮影など、観客の度肝を抜くスペクタクル描写が可能となり、本作を世界的な冒険活劇へと押し上げたのです。

作品概要

- タイトル: 隠し砦の三悪人

- 公開年: 1958年(昭和33年)

- 監督: 黒澤 明

- 脚本: 菊島 隆三、小国 英雄、橋本 忍、黒澤 明

- 主要出演:

- 真壁六郎太:三船 敏郎

- 雪姫:上原 美佐

- 太平:千秋 実

- 又七:藤原 釜足

- 田所兵衛:志村 喬

- 製作: 東宝

- ジャンル: 時代劇、冒険活劇

- 受賞: 第9回ベルリン国際映画祭 銀熊賞(監督賞) など

ストーリー概要: 敗戦国・秋月家の残党である百姓の太平と又七は、一獲千金を夢見て戦場をさまよっています。そこで彼らは、偶然にも秋月家の侍大将・真壁六郎太と、男装した若き世継ぎの雪姫に出会います。六郎太は、隠された軍用金「黄金二百貫」を無事、同盟国へと運び届けるという至上命令を帯びていました。太平と又七を巻き込み、六郎太、雪姫、そして黄金の四人は、敵国である山名軍の目を欺きながら、決死の脱出劇を繰り広げます。この逃避行の中で、彼らは幾多の困難に直面し、それぞれが抱える人間性が露わになっていきます。

映像の迫真性:桁外れのエキストラとアクション

大スケールの暴動シーン:エキストラが織りなす「戦争の混沌」

本作の持つスケール感は、やはり暴動のシーンに象徴されます。このシーンは、本当に怪我人が出ているのではないかと心配になるほどのすさまじい迫力があります。

山名軍の兵士や群衆が入り乱れる場面では、単に人数が多いというだけでなく、その一人ひとりが「人間」の持つむき出しのエネルギーを放っています。黒澤監督は、このシーンを撮影するために膨大な数のエキストラを動員しました。この人数は、当時の日本映画界における常識を遥かに超えていたと言われています。

エキストラの動きは緻密に計算されながらも、真に迫る混乱と生命の危機を感じさせるもので、観客は一瞬で戦国の渦中に引きずり込まれます。カメラは群衆の中を縦横無尽に動き回り、観客に戦争の無秩序な恐怖と、その中で金や生き残りを求める人間の貪欲さを肌に感じさせるのです。この迫真性は、美術や衣装のリアリティと相まって、生々しいスペクタクルを創出しています。

セットとロケの融合が生む広大な世界観

『隠し砦の三悪人』は、その壮大な世界観の描写において、セット撮影と大規模なロケーション撮影を非常に巧みに組み合わせています。

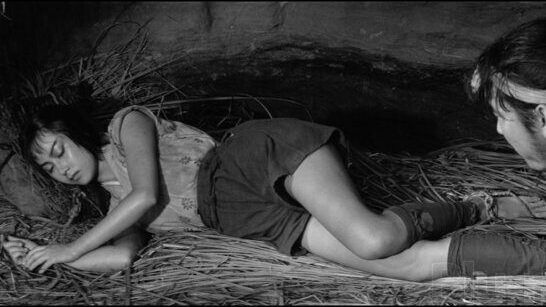

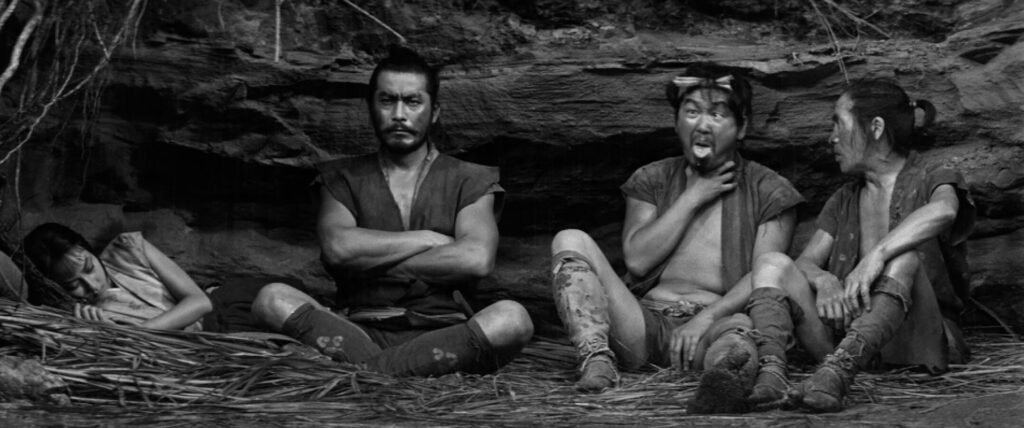

黒澤作品では、リアリティを追求するために、セットであっても本物志向で建て込むことが知られています。例えば、岩場や隠し砦の内部といった限定的な空間は、美術の力によって細部まで作り込まれたセットで撮影されています。これにより、密室空間における登場人物たちの緊迫したやり取りや、黄金の隠し場所といった重要な場所の特異性が際立ちます。

一方、広大な野原での乗馬シーンや、山名軍との対決、そして延々と続く逃避行の道程は、すべて本物の大自然の中で撮影されています。このセットとロケの「合わせ技」こそが、観客に画面から見渡す限り広大な戦国の世界が広がっているかのような錯覚を与えます。限られた空間の密度と、無限に広がる自然の開放感が交互に現れることで、物語に奥行きと緩急が生まれているのです。

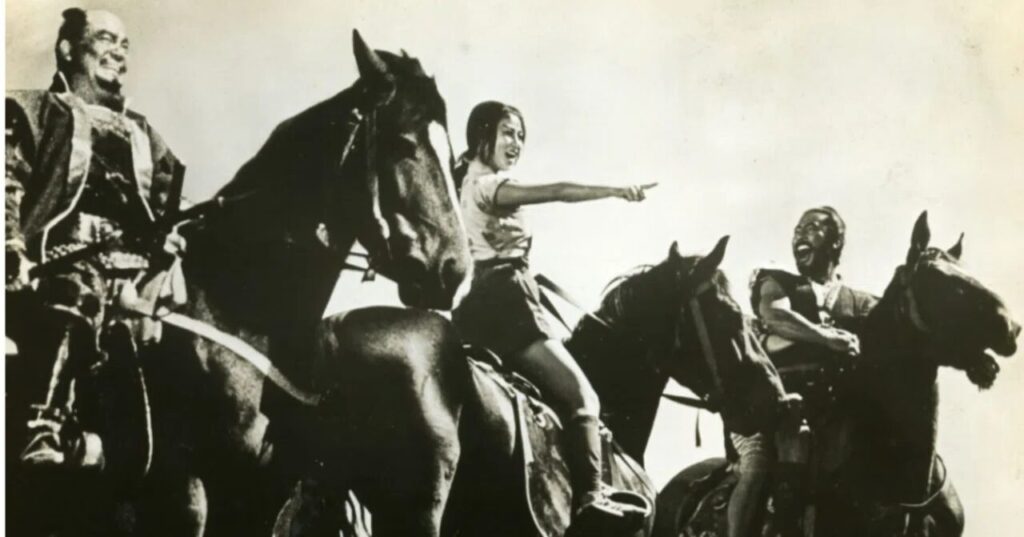

三船敏郎、上原美佐の圧倒的な乗馬テクニック

本作のアクション描写を語る上で欠かせないのが、俳優たちの身体能力の高さです。特に、三船敏郎氏の真壁六郎太の乗馬テクニックは、まさに圧巻の一言です。

六郎太は、戦国最強の侍大将としての威厳と武勇を体現していますが、三船氏のスタントなしの乗馬技術は、そのキャラクターの説得力を決定的なものにしています。疾走する馬の上での安定感、方向転換の鮮やかさ、そして馬を自在に操る力強さは、単なる演技を超越しています。また、六郎太と田所兵衛との決闘シーンで披露される杖術(棒術)のキレとスピードも、目を見張るものがあります。

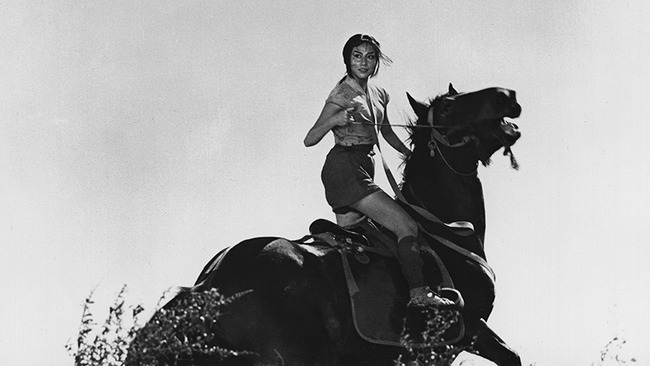

そして、忘れてならないのが、上原美佐氏が演じる雪姫の乗馬テクニックです。雪姫は男装しているとはいえ、当時22歳で映画初出演だった上原氏が、三船氏に引けを取らない見事な乗馬を披露していることは驚きです。彼女の乗馬シーンは、ただ走るだけでなく、姫としての気高さと、過酷な逃避行を乗り切る精神的な強さを表現しており、観客に強い印象を残します。

また、六郎太のライバルである田所兵衛との一騎打ちのシーンは、お互いの剣術の優劣だけでなく、かつての友が敵味方に分かれた「信念」と「人生」の重さをかけた、ドラマチックなクライマックスの一つであり、物語に深みを与えています。主役二人の卓越した技術とドラマ性が、本作のスペクタクル性を格段に押し上げているのです。

秘められたテーマとメッセージ

異教的な狂騒:「火祭り」の熱狂と卑しい欲望

逃避行の途中で登場する「火祭り」のシーンは、その異教的でカルト的な雰囲気により、やや不気味な印象を与えます。

戦国時代という不安定な世の中において、人々は正統な信仰から離れ、現世利益や狂騒的な儀式にすがりつくことが多かったと言われています。この火祭りは、まさにそのような人々の「狂気」と「救済への渇望」を象徴しているかのようです。燃え盛る炎の中、人々は憑りつかれたように踊り狂い、その熱狂が理性を麻痺させます。

このシーンは、六郎太たちが山名軍の追跡から逃れるための「隠れ蓑」として機能していますが、それ以上に、太平と又七の欲望を刺激し、彼らの人間性を試す場ともなっています。狂乱の祭りの中でこそ、人間の持つ「業(ごう)」、すなわち金銭への執着や、生き残るための浅ましい本性が剝き出しになるのです。この異様な祭りの描写は、活劇の一場面に留まらず、時代背景が内包する暗い精神性を浮かび上がらせる重要な役割を担っています。

衝撃的な歌詞の解釈:武将の心を打った「高貴な覚悟」

雪姫が終盤、牢の中で捕らわれの身となった際、彼女が真壁六郎太、そして敵の武将である田所兵衛の前で歌い上げる歌、その強烈な歌詞は本作の核となるテーマの一つを代弁しています。雪姫は道中で唖のふりをしていましたが、ここで高らかに歌うことで、己の正体と、姫としての覚悟を露わにします。

人の命は 火と燃やせ 蟲の命は 火に捨てよ 思い思えば闇の夜や 浮世は夢よ ただ狂え

この歌は、無常観の表現を超え、滅亡に瀕してもなお失われない、雪姫の魂の高貴さを象徴しています。

- 「人の命は 火と燃やせ 蟲の命は 火に捨てよ」:この歌詞は、戦乱の世において、身分の高低に関わらず命が儚いことを示唆しますが、雪姫がこの歌を死を前にした絶望的な状況下で、一歩も引かず堂々と歌い上げたことに、大きな意味があります。

- 武将田所兵衛の心を動かしたもの:

- 田所兵衛は、敵国の武将として職務を全うしようとする一方で、かつての友である六郎太との戦いや、戦乱の虚しさに心を痛めていました。

- 彼にとって、雪姫の歌は、命が軽く扱われる時代にあって、一国の姫が死を恐れず、自らの運命を達観して受け入れるという、極めて高貴で凛とした精神の表明でした。

- この歌に込められた「浮世は夢よ、ただ狂え」という境地は、己の信念を見失いつつあった田所兵衛の武士としての魂を揺さぶり、彼に仕えるに足る「真の主(あるじ)」、あるいは「守るべき価値」の存在を再認識させたと言えるでしょう。

この歌に感化された田所兵衛は、「忠義」を超えた「人間の真理」と「高潔さ」に心を打たれ、最終的に六郎太たちを解放し、自らも寝返るという行動に出ます。雪姫の歌は、物語の倫理的な転換点として、武将の心を動かすほどの力を持っていたのです。

差別と戦国の人間性:雪姫が演じる「唖」の意味

本作は、活劇の楽しさだけでなく、戦国という時代が持つ負の側面、すなわち弱者に対する価値判断にも触れています。

劇中、雪姫は自身の正体を隠すため、「唖(おし)」の娘のふりをしています。太平と又七は、彼女が唖であることから、容姿の美しさと相まって、彼女に対して横柄な態度をとったり、あわよくば手を出してしまおうという卑しい欲望すら抱きます。

ここで雪姫が「唖」を演じることの描写は、当時の社会における差別の特異性を浮き彫りにしています。彼女が聾唖であると認識されると、人身売買を生業とする男ですら「商品として扱いにくい」と判断し、その価値を大きく下げるのです。これは、戦国の世において、人間の命や身体が、倫理的な問題ではなく、「財産」や「道具」としての実用性で評価されていたという、非情な現実を示唆しています。

黒澤監督は、この活劇の裏側で、雪姫に最下層の弱者を演じさせることで、太平と又七の浅ましさ、そして戦国の人々が持つ冷徹な功利主義的な価値観を露呈させます。この描写は、時代が抱える暗い側面と、人間の業を鮮烈に対比させる重要な役割を果たしているのです。

黒澤時代劇の二つの柱:『七人の侍』との比較

ここで、黒澤監督の時代劇の金字塔である『七人の侍』(1954年)と『隠し砦の三悪人』を比較することで、それぞれの作品が持つ独自性がより鮮明になります。

『七人の侍』が、「守る側(侍)と守られる側(百姓)」という厳然とした対立構造を描き、集団対集団のリアリズムと、その中での侍たちの悲哀に焦点を当てたのに対し、『隠し砦の三悪人』は、「逃げる側(姫と侍)」と「道化(百姓)」という、より寓話的で軽快なバディムービーの形式をとっています。

- スケールと視点:

- 『七人の侍』は、泥臭く、狭い村の防衛という「内向き」な物語であり、百姓の視点から侍の献身と限界を描きました。

- 一方、『隠し砦の三悪人』は、広大な野外ロケを多用し、軍用金を運ぶという「外向き」な冒険譚です。ここでは、卑しい百姓(太平・又七)の視点が物語の語り部となり、彼らの欲望やコミカルさが、真壁六郎太の英雄的な行動を際立たせる役割を果たしています。

- 弱者の描き方:

- 『七人の侍』における百姓は、落武者狩りをして生活するという、「人間のエゴや身分の低いものの生き方」を象徴する存在として描かれました。

- 『隠し砦の三悪人』における太平と又七は、最後まで浅ましい欲望を持ち続けますが、最終的に雪姫の気高い行動と「唖の娘」を演じる雪姫の姿に触れることで、わずかながらも人間的な「成長」を遂げます。

この二作は、いずれも戦国という時代を背景にしながらも、一方はリアリズム、もう一方はユーモアとスペクタクルを追求し、人間の本質という普遍的なテーマを多角的に描き出した、黒澤時代劇のまさに二つの大きな柱と言えるでしょう。

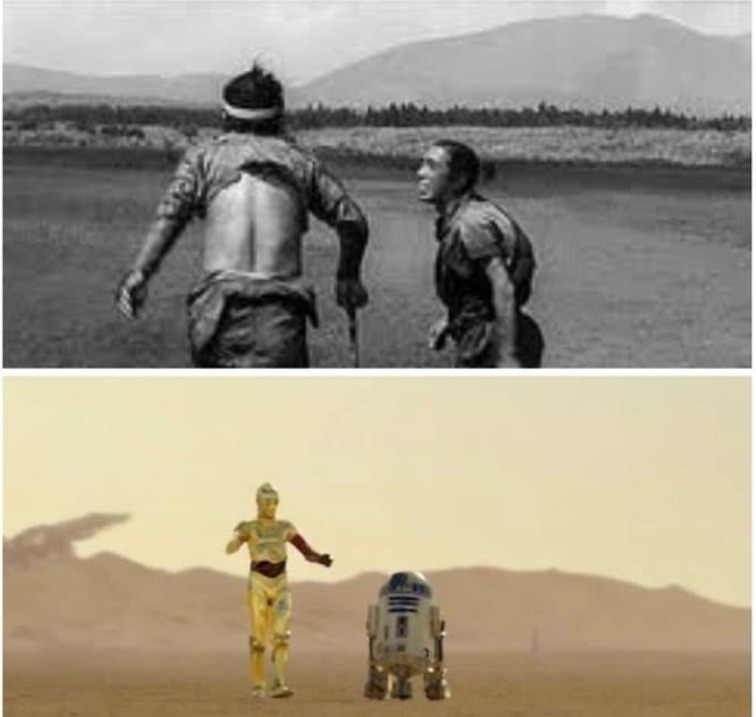

世界に与えた影響:『スター・ウォーズ』の原型

本作が世界的な映画史に残した大きな功績の一つに、ジョージ・ルーカス監督の『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』(1977年)に与えた決定的な影響があります。

ルーカス監督は本作を敬愛しており、特に物語の導入部とキャラクター設定を『隠し砦の三悪人』から着想したことを公言しています。

- ストーリーテリングの視点: 『隠し砦の三悪人』は、物語の最初と最後に、最も身分の低い道化役である百姓の太平と又七の視点から描かれます。これは、壮大な英雄譚でありながら、観客を庶民の目線に立たせる画期的な手法でした。

- ドロイドの原型: この太平と又七の役割こそが、『スター・ウォーズ』における人気ドロイド、R2-D2(又七)とC-3PO(太平)の原型になったとされています。卑怯で金に目がなく、いつも喧嘩ばかりしている二人の百姓のコミカルな掛け合いが、物語の鍵となる秘密(黄金)を偶然手繰り寄せ、壮大な冒険の狂言回しとなる構造が、銀河の鍵となる秘密(設計図)を握り、冒険の始まりを告げる二体のドロイドにそのまま踏襲されているのです。

また、真壁六郎太が率いる「姫を守り、敵地に潜入するミッション」という核となるプロットも、『スター・ウォーズ』におけるレイア姫とオビ=ワン・ケノービ(六郎太)の役割設定に大きな影響を与えています。

この影響は、オマージュに留まらず、日本の時代劇が持つ普遍的な物語形式が、世界最高のSFファンタジー作品の根幹を築いたという、日本映画史の誇るべき事実を象徴しています。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『隠し砦の三悪人』は、公開から半世紀以上を経た今もなお、観客を魅了し続けている傑作です。それは、三船敏郎氏をはじめとする俳優陣の卓越したアクション、セットとロケを駆使した黒澤監督の圧倒的な映像構築力、そして何よりも、戦国時代の混沌の中で生きる人間の姿を、ユーモアとシリアスさの両面から深く捉えているからです。

物語は、「エンターテイメントとしての痛快さ」と「寓話的なテーマ性」の絶妙なバランスによって成り立っています。真壁六郎太と雪姫の「正」の人間性と、太平と又七の「負」の人間性、この二組のコントラストこそが、物語を突き動かす原動力です。

特に、太平と又七という「最も取るに足らない、弱小な存在」を狂言回しとして、物語の開始と終了を担わせる構造は、後の世界的な冒険譚にも影響を与えた、普遍的な物語形式を持っています。彼らが徹底的に滑稽で卑怯な存在として描かれるからこそ、六郎太と雪姫の気高さが際立ち、物語が英雄譚で終わらず、人間の本質を問う深みを持つに至っています。

逃避行の末、太平と又七が六郎太と雪姫の気高さに触れ、最終的に人間的な成長を見せるように、この物語は、いかなる困難な時代においても、人間の尊厳と希望は失われないという力強いメッセージを私たちに投げかけています。

歴史の非情さ、差別、そして人間の業を描き切った本作の奥深さを、ぜひもう一度、その目に焼き付けてみてね。

この映画は、私たち自身の心の中にある「太平」と「又七」を見つめ直す、貴重な機会を与えてくれるに違いありません。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント