高畑勲監督が手掛けたスタジオジブリ作品『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994年)は、一見すると愛らしいタヌキたちが繰り広げるコミカルな冒険譚のように見える。

しかし、その内実を紐解くと、多摩丘陵という具体的な舞台で進行する自然破壊を背景に、人間社会の抱える根深い矛盾と、それに抗い、あるいは適応しようとする生命の姿を冷徹な視線で描き出した、極めて社会派のドキュメンタリーであることが明らかだ。

本作は公開当時、そのメッセージ性の強さや過度なナレーションの使用から評価が分かれる作品であったが 、時間の経過とともに、その痛烈な現実認識と安易な結論を拒む姿勢が再評価され、今日では高畑監督の作家性を象徴する傑作の一つと見なされている。

本作の根底にあるのは、高畑監督が意図した「アンチ・ファンタジー」という思想。これは、現実の悲哀や矛盾をファンタジーの力で都合よく解決するのではなく、むしろファンタジーの形式を借りて、現実がいかに厳しく、ばかばかしく、そして人間自身の「業」に満ちているかを描き出す試みである。タヌキたちの物語は、単なる動物の寓話ではなく、戦後日本の社会構造と人間の欲望、そして抵抗運動の変遷を映し出す、精緻な鏡なのである。

今回の記事では、『平成狸合戦ぽんぽこ』が描く環境破壊と人間社会の比喩という二つの核心テーマに焦点を当て、その多層的なメッセージを深く掘り下げていきます。

やっぱり『ぽんぽこ』もめちゃくちゃ深いんだね…。

第1章:変貌する多摩の丘陵と、剥き出しの「人間の業」

1.1 多摩ニュータウン開発の歴史的背景と映画の描写

映画の物語は、1960年代後半から急激に進んだ多摩ニュータウン開発という、日本の高度経済成長期の現実を舞台に展開される 。これは、東京への人口集中に対応するため、約15万人の収容を目標に計画された、日本最大級の住宅都市開発プロジェクトであった 。当時の人々にとって、多摩ニュータウンは「郊外の夢」を象徴するものであり、多くの住民が豊かな自然と利便性を兼ね備えた新天地を夢見て移り住んだ 。

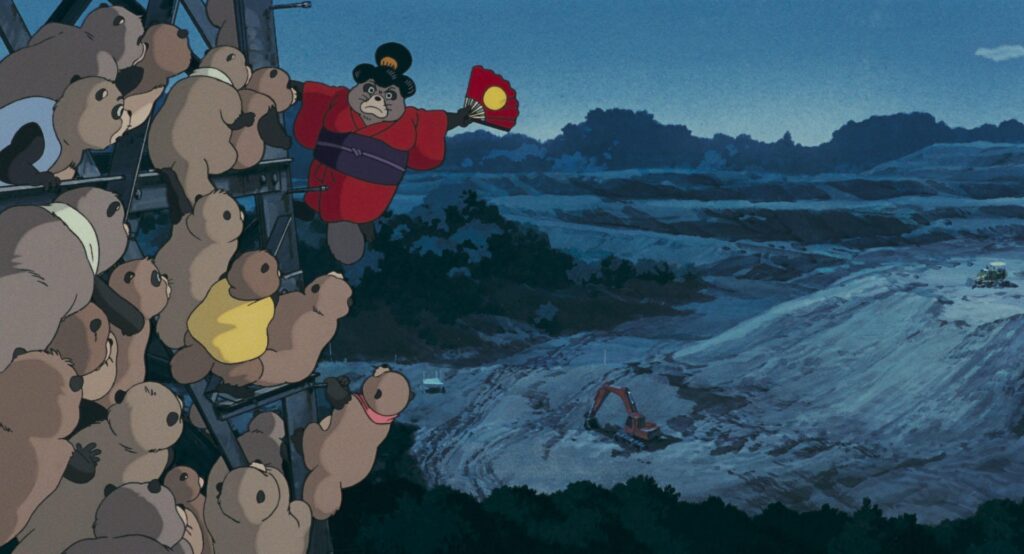

映画は、この開発の進行を、タヌキたちの視点から極めてドキュメンタリータッチで描く。昭和40年代、のんびりと暮らしていたタヌキたちの間に、突如として餌場を巡る争いが勃発する。原因は、人間による宅地造成であった 。ブルドーザーが丘陵を削り、森がコンクリートの平地に変わっていく様子は、タヌキたちの暮らしが人間の欲望によって一方的に奪われていく現実を象徴している。映画に登場する京王多摩センター駅や、ラストで描かれるゴルフ場などは、実際に多摩地域に存在する場所であり 、これにより作品は、単なる寓話に留まらない、現実と地続きの物語として観客に迫る。

1.2 容赦ない「現実の死」の描写

本作の最も痛烈な側面の一つは、その容赦のない「死」の描写である。「人間が死んだ」、「皆殺しにする」などの過激な表現は、表面的な可愛らしいたぬきの絵柄と、そこに描かれる生々しい暴力や死のコントラストに対する衝撃を物語っている。物語中盤、工事現場で作業員が事故で死亡するシーンや、道路を横断しようとしたタヌキが車に轢かれて命を落とすシーンは、ファンタジー的な演出を排して、現実の残酷さを突きつける 。

特に、過激派のリーダーである権太が機動隊に特攻を仕掛ける場面は、その冷徹さが際立つ。権太とその一派は人間を殺そうと挑むが、あっけなく撃ち殺され、その死体は警官によって無感情に黒い袋に放り込まれる 。この描写は、人間側にとってタヌキの死が「職務を遂行した結果」にすぎず、そこに何らの罪悪感や葛藤も存在しないことを示唆している 。一般的なファンタジー作品では、敵役であっても命の喪失にはドラマが付随するが、『ぽんぽこ』ではそれが日常的に、そして無感情に描かれる。高畑監督は、この描写について「スリップ事故なんかで実際に人は死にますよね」と、死を「当然起こりうること」として捉えていたという 。これは、自然破壊によって多くの動物たちが「姿を消す」という曖昧な表現の裏に隠された「死んだかもしれない」という厳しい現実を、観客に突きつけるための演出である 。この冷徹な視線は、観客自身の「荒廃した感性」を揺さぶり、「これが自分たちの客観的な姿なのか」と問い直しを迫る 。

第2章:タヌキ社会に投影された抵抗の歴史

2.1 内部分裂と派閥抗争:戦後日本の社会運動のメタファー

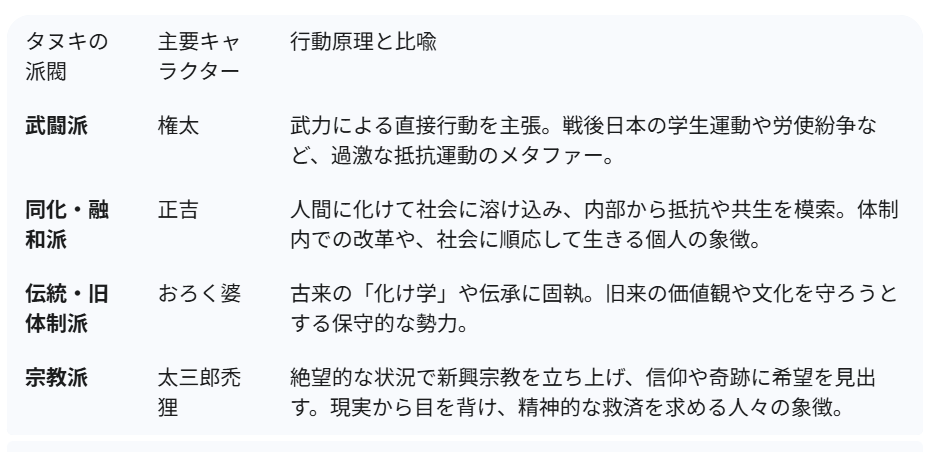

タヌキたちの戦いは、決して一枚岩ではない。物語の中心には、人間との対峙を巡る激しい内部分裂が描かれている。タヌキたちは、穏健派、武闘派、宗教派、そして人間社会への同化を模索する派閥へと分かれ、それぞれの思想と行動原理に基づいてバラバラになっていく 。このタヌキ社会の分裂は、戦後日本の社会運動の歴史を凝縮したメタファーとして読み解くことができる。

当初、「開発阻止」「生活圏防衛」という目的で団結した彼らの行動は、やがて手段を巡る対立で瓦解していく 。武力による直接行動を主張する権太は、1960年代の学生運動や三里塚闘争といった過激な抵抗運動を彷彿とさせる。一方で、古来の化け学に固執するおろく婆や、絶望的な状況で新興宗教を立ち上げる太三郎禿狸の姿は、時代の変化に対応できず、精神的な拠り所を求めていく人々の姿と重なる。

そして、主人公の正吉のように、人間社会に同化することで生き残りを図ろうとするタヌキたちは、体制内での生き方を選んだ人々の象徴である 。高畑監督は、これらの対立が「本質的に孕んでいた矛盾が蓋を外されて噴出した」ものであり、タヌキたちが再び一つにまとまることは「有り得べき必然」として提示している 。この物語の展開は、戦後日本の社会運動が、高揚期を経て分散し、混迷していった歴史を冷徹に反映しているのである。また、高畑監督自身も東映動画時代に労働組合の副委員長を務めるなど、学生運動や労働運動と関わりを持っていたという背景があり 、この作品には監督自身の社会運動への深い洞察が反映されている。

この複雑な構造を理解するために、タヌキたちの主な派閥と、それが象徴する人間社会の比喩を以下にまとめる。

2.2 妖怪大作戦と「アートの無力さ」

物語の最大の山場である「妖怪大作戦」は、タヌキたちが一族の力を結集して人間を脅かす「百鬼夜行」を再現するシーンである。このシーンには、指摘の通り、日本の妖怪伝承の第一人者である水木しげるが「協力」としてクレジットされている 。彼の手による妖怪たちは、日本の伝統的な絵巻物を彷彿とさせる、非常に迫力のある描写で描かれる 。

しかし、タヌキたちの命がけの試みは、人間社会の消費文化の前では無力に終わる。人間たちは、この幻想的な百鬼夜行に恐怖するどころか、「すごーい、おもしろいねー」と反応し、これを「テレビ番組の特撮」や「面白いアトラクション」として消費する 。この痛烈な風刺は、高畑監督の冷徹な現実認識を示している。どれだけ真剣に、命をかけて社会に訴えかけても、そのメッセージは受け手の側でエンターテイメントとして消費され、本質的な意味を失ってしまうのである。

このシーンには、さらに深いレイヤーが隠されている。タヌキが作り出す妖怪行列の中には、『となりのトトロ』や『魔女の宅急便』、『紅の豚』といった過去のジブリ作品のキャラクターたちが紛れ込んでいる 。この演出は、高畑監督によるジブリブランドへの自己批判ではないかという見方がある。すなわち、ジブリが社会派のメッセージを込めた作品を作っても、人々はそれを「癒やし」や「面白さ」といったファンタジーとして消費し、現実を変えることなどできない、という諦念が込められているというのである 。妖怪大作戦の失敗は、自然や伝統が、現代社会において「エンターテイメント」や「ノスタルジー」という形で取り込まれ、その痛烈なメッセージが骨抜きにされてしまう現実を象徴している。

第3章:語り部たちの声、その文化的背景

3.1 落語と映画の奇妙な共振:見る落語としての『ぽんぽこ』

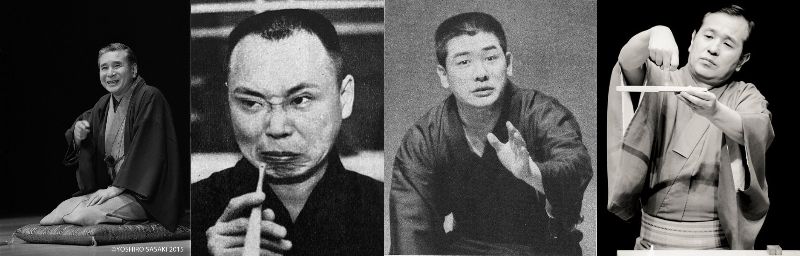

『平成狸合戦ぽんぽこ』の特異な点は、そのキャスティングにも見られる。物語の語りを古今亭志ん朝が務め、さらに六代目金長役の桂米朝、太三郎禿狸役の五代目桂文枝、鶴亀和尚を柳家小さんなど、錚々たる落語家たちが声優として起用されている 。これは単なる話題性のためではなく、高畑監督が本作を「見る落語」として構想していたからにほかならない 。

高畑監督は、落語を「人間のばかばかしさ」や「業」を肯定的に描く芸術と捉え、この哲学を映画に落とし込もうとした 。タヌキたちが陰嚢を広げて空を飛ぶなど、物語の随所に挿入される「ばかばかしい」描写は、この意図を象徴している 。落語の語り口や世界観を通じて、観客は物語を「そんなことはありえない」と知りながらも、「でも面白い」と感じる、現実との絶妙な距離感を保って鑑賞することができる 。この距離感は、監督が「ファンタジーは現実で生きるイメージトレーニングにならない」と語った思想とも結びつく 。物語を安易なファンタジーとして消費させるのではなく、その「ばかばかしさ」の奥にある現実の悲哀や矛盾に気づかせるための装置として、落語という形式が選ばれたのである。

3.2 タヌキの変身能力とアイデンティティ

タヌキの最大の特徴である変身能力もまた、本作の重要なメタファーである。主人公の正吉をはじめとする多くのタヌキたちは、人間社会で生き残るために人間の姿に化け、労働や生活を営む 。しかし、この変身は常に疲労を伴い、疲れると目の下にクマができたり、尻尾が出てしまったりする描写は、彼らの葛藤と疲弊を象徴している 。

この「人間になることの疲弊」は、現代社会を生きる私たち自身の姿に深く重なる。特に、自らのアイデンティティや出自を隠して社会に順応しようとする人々の葛藤のメタファーとして読み解くことができる 。また、タヌキの変身能力は、自然が人間の活動に適応しようとする姿勢を象徴しているが、最終的にはその能力だけでは都市開発の波に抗うことができず、自然の限界が示される 。これは、個人がどれだけ社会に適応しようと努力しても、社会構造の大きな流れや傲慢さには抗えないという、現代の無力感を鋭く示唆している。

第4章:終章:再生されない土地と、それでも続く生命

4.1 虚構のユートピアと、ゴルフ場という現実

物語の終盤、タヌキたちが最後の力を振り絞って、開発以前の美しい多摩丘陵の風景を幻術で再現するシーンは、本作のメッセージを最も象徴的に表現している。人間たちはこの幻に「懐かしい」「面白い」と感動し涙を流すが 、それはあくまで過去の幻影であり、現実は何も変わらない 。このシーンは、過去への感傷に浸るだけで、現実に目を瞑ってしまう人間の欺瞞を厳しく批判している。

そして、物語はラストシーンで、ゴルフ場の上空から新宿のビル群を望む夜景で締めくくられる 。多摩丘陵には実際に複数のゴルフ場が存在する 。ゴルフ場は、一見すると緑豊かな「自然」に見えるが、その実態は人間の娯楽のために作られた「人工的な自然」であり、農薬まみれの偽りの景観である 。この結末は、人間の欲望が一度破壊した自然を、無批判に受け入れられる「代替品」で置き換えることでしか満たされないという、悲しい現実と、人間の業の不可逆性を象徴している。私たちは、失われた本物の自然を「懐かしい」と感じることはできても、それを取り戻すことは決してできないのである。

4.2 「どっこい生きている」というメッセージ

『平成狸合戦ぽんぽこ』は、タヌキたちの安易なハッピーエンドも、悲劇的な終末も選ばない。最終的にタヌキたちは、人間社会に同化してサラリーマン生活を送る者、都市の片隅で細々と生きる者、そして人間社会から離れて独自の生活を営む者など、それぞれの道を選ぶ 。

物語の結びは、安易な解決策を提示するのではなく、「どっこい生きている」というメッセージを観客に投げかける 。この言葉は、理想を失い、社会の矛盾や疲弊に直面しながらも、それでもなお地に足をつけて生きるしかない私たちの姿を肯定している 。高畑監督の視線は、決して人間を断罪するだけのものではない。破壊者でありながら、それでもなお「しぶとく生きている」生命の力を、タヌキと人間の両方に重ねて描き出しているのである。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『平成狸合戦ぽんぽこ』が公開されたのは、バブル崩壊後の混沌とした時代であり、そのメッセージ性は当時の日本の状況を色濃く反映しています。

しかし、本作が描く環境破壊、社会の分断、抵抗運動の混迷といったテーマは、当時よりもむしろ今日的な意味を増しているのです。私たちは現在、気候変動や格差社会、そして社会の分断という、より複雑で根深い問題に直面しています。

『ぽんぽこ』は、タヌキたちの視点を通じて、人間の傲慢さと、理想を失った時代のリアルを浮き彫りにしました。それは、安易な答えを求めず、現実の矛盾と共存しながら、それでも生き抜くことの重さを私たちに問いかけているのではないでしょうか。

ラストで人間社会に同化したタヌキたちが、疲労と孤独感を抱えながらも「どっこい生きて」いく姿は、私たちの明日を映し出す鏡なのです。

本作は、今なお私たちに、共生と生存への問いを投げかけ続けているんだね。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント