2025年7月8日から、リバイバル上映されているスタジオジブリ作品『海がきこえる』。

1993年に公開されたこの作品は、宮崎駿や高畑勲が監督した代表作とは一線を画し、どこか地味な印象を持たれるかもしれません。

しかし、その内包するテーマ性、緻密な人物描写、そして高知の風景が織りなす空気感は、観る者の心に深く刻まれる普遍的な魅力を放っています。

なぜ今、この「異色のジブリ作品」が再び私たちの心を掴むのでしょうか?

それは、大人になる手前の、あの不器用でかけがえのない青春が、驚くほどリアルに描かれているからに他なりません。

詳しく解説していくよ!こぼれ話も紹介するね!

作品概要とあらすじ:高知を舞台にした等身大の青春物語

作品概要

『海がきこえる』は、1993年にスタジオジブリが制作した長編アニメーション映画です。他のジブリ作品が劇場用長編映画として企画・制作されるのに対し、本作は「徳間書店(当時)25周年企画」として、主にテレビ放送を前提に企画され、当時若手スタッフが中心となって制作されました。監督は、当時28歳だった望月智充が務め、スタジオジブリ作品としては異例の、外部からの監督起用となりました。作画の多くを外注するなど、従来のジブリ作品とは異なる制作体制が取られたことも特徴です。これは、当時のジブリが若手育成のために敢行した試みであり、その挑戦的な姿勢が作品の新鮮な魅力にもつながっています。

あらすじ

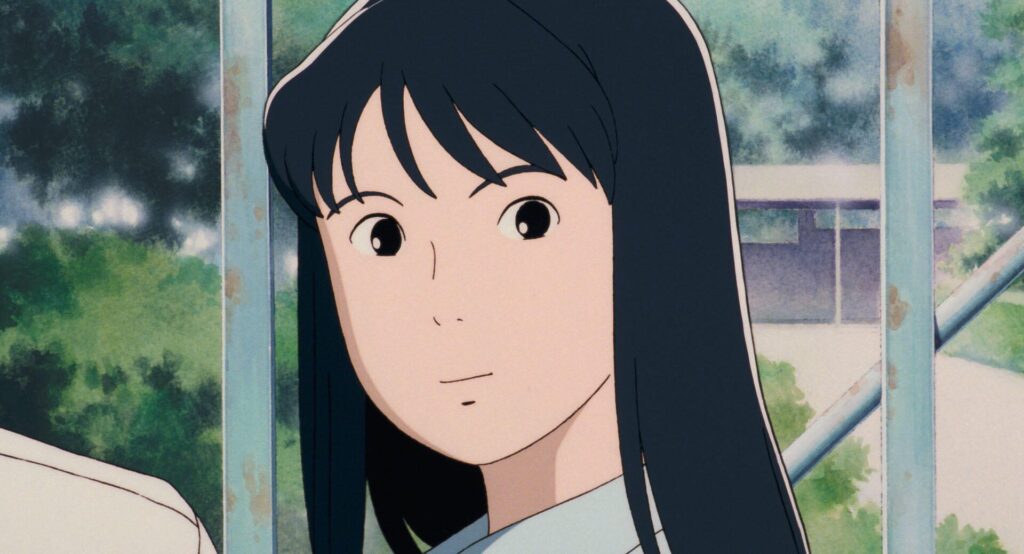

物語の舞台は、東京から遠く離れた四国、高知県。主人公は、高知の高校に通うごく普通の男子高校生、杜崎拓(もりさき たく)。高校3年生の夏、拓の通う高校に、東京から転校生・武藤里伽子(むとう りかこ)がやってきます。才色兼備で成績優秀、一見完璧に見える里伽子でしたが、東京での生活に馴染めず、高知での生活にもどこか反発心を抱えていました。

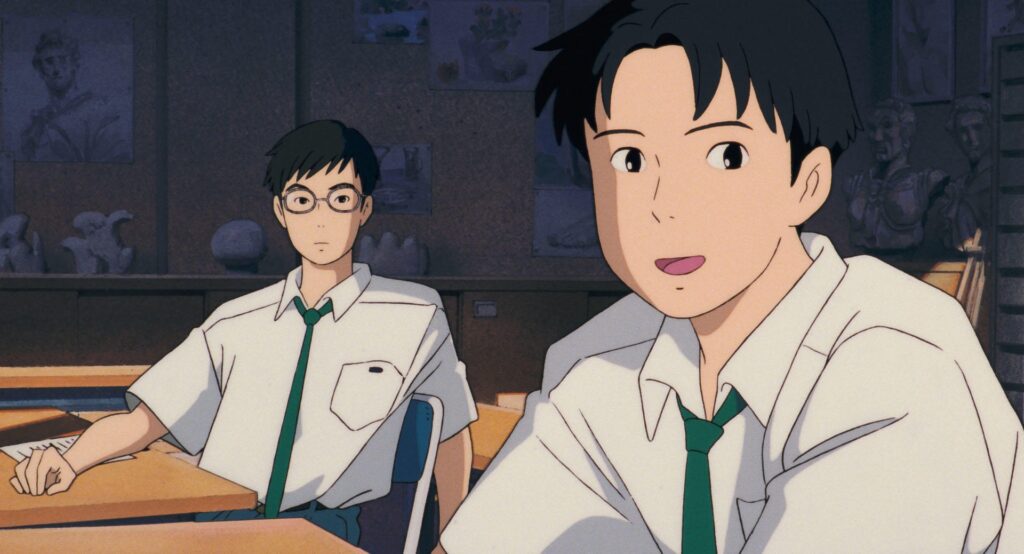

そんな里伽子に対し、拓の親友で学年トップの秀才である松野豊(まつの ゆたか)が好意を抱きます。しかし、里伽子は拓に借金を頼んだり、修学旅行の旅費を捻出するために拓を東京に連れ出したりと、周囲を巻き込みながら奔放な行動を繰り返します。拓は、そんな里伽子の言動に振り回され、時に反発しながらも、次第に彼女の抱える孤独や繊細さに気づいていきます。

卒業を控えた彼らの間には、友情と恋、そして将来への漠然とした不安が入り混じった複雑な感情が渦巻きます。高校を卒業し、それぞれが別の場所へと進む中で、拓は里伽子との関係性、そして自分自身の本当の気持ちと向き合うことになります。

リバイバル上映の経緯:世代を超えて愛される名作の再評価

『海がきこえる』は、公開から30年以上が経った現在でも、多くのファンに愛され続けています。特に、そのノスタルジックな雰囲気や、多感な時期の繊細な心理描写は、幅広い世代に共感を呼びます。

今回のリバイバル上映は、2025年7月4日から3週間限定で全国の劇場にて行われています。これは、映画ファンコミュニティ「Filmarks(フィルマークス)」が主催する「Filmarks Selection」の一環として企画されたものです。過去にも「ジブリがいっぱいCollection」としてDVDやBlu-rayがリリースされ、テレビでの再放送も度々行われてきましたが、劇場の大スクリーンで鑑賞できる機会は限られていました。

今回のリバイバル上映は、単なる懐かしさだけでなく、現代の若者たちにとっても新鮮な発見があるという評価が高まっていることの表れでもあります。SNSなどで作品が再び注目され、当時のリアルな青春像や、今では失われつつある情景に魅力を感じる声が多数上がったことが、今回の劇場公開へと繋がった背景にあると考えられます。世代を超えて語り継がれる作品の魅力が、改めて劇場という特別な場所で再認識される機会となっています。

先日の記事でも紹介しましたが、海外でも大変な人気なんですよ。

『海がきこえる』が描く普遍的な「青春」

この作品は、まさに「The青春」という言葉がぴったりくる、繊細で瑞々しい純愛を描いています。

高校生活の終わりが近づき、未来への不安と期待が入り混じる時期。恋心や友情、将来への漠然とした焦りなど、誰もが経験するような心の揺れ動きが丁寧に描かれています。それは、大人への階段を上る途中で誰もが経験するであろう、甘酸っぱくもほろ苦い感情の葛藤であり、だからこそ、多くの観客が自身の青春時代を重ね合わせて共感できるのでしょう。

派手な展開はありませんが、登場人物たちの何気ない会話や表情、仕草一つ一つに、彼らの秘めた感情が宿っており、その静かなる熱量が観る者の心にじんわりと染み渡ります。

杜崎拓という魅力的な主人公

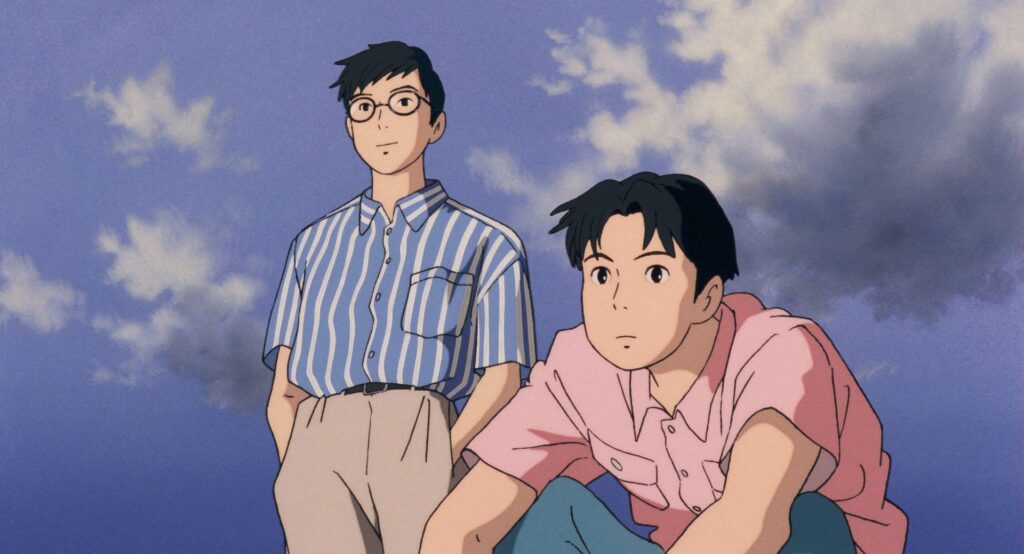

物語の中心にいる杜崎拓は、この作品の大きな魅力の一つです。彼は決して器用なタイプではありません。感情をストレートにぶつける直情的な性格であり、時に不器用で、周囲との摩擦を生むこともあります。しかし、その不器用さの裏側には、人に対する深い慈しみと、揺るぎない誠実さが隠されています。

特に、里伽子との関係性において、拓の魅力は際立ちます。彼女の強気な態度やわがままともとれる行動に振り回されながらも、困っている時には決して見捨てず、陰ながら支えようとします。例えば、修学旅行の夜、里伽子がトラブルに巻き込まれた際には、彼女を心配し、衝動的に行動を起こす拓の姿に、彼がどれだけ里伽子を深く思っているかが伝わってきます。

彼の行動は、計算されたものではなく、心の底から湧き上がる純粋な感情によるものです。そこに「恋を知らないであろう無垢さ」が垣間見えます。まだ完全に恋愛感情を自覚していないがゆえの、子供っぽいとも言える真っ直ぐさ。それが、観る者にとっては微笑ましく、また共感を呼ぶ点なのです。

さらに、拓からは、どこか「高知の男らしさ」のような、飾り気のない、朴訥とした雰囲気が感じられます。言葉数が少なく、感情表現もストレートすぎてぶっきらぼうに見えることもありますが、その不器用さの中に、確固たる意志と、大切なものを守ろうとする強さが秘められています。親友の松野との友情においても、互いの気持ちを深く理解し合いながらも、多くを語らない男同士の絆が、彼の高知の男らしい不器用さを際立たせています。

時代背景と作品の深み

『海がきこえる』が描かれた1993年という時代背景も、作品を読み解く上で非常に重要です。現代と比較すると、当時とでは社会の価値観や「普通」とされていた事柄が大きく異なります。

例えば、「当時ママは一般的な母親の呼称ではなかった」という指摘は、現代では当たり前に使われる「ママ」という言葉が、当時はまだ一般的ではなかったことを示唆しています。また、「離婚もまた今よりレアなケース」であったことも、作品に大きな影響を与えています。里伽子の両親の離婚は、彼女が抱える複雑な感情や、どこか大人びた振る舞いの背景にある、大きな要因として描かれています。現代のように離婚が珍しくない時代においては、里伽子の葛藤の深さは、また違った形で受け止められるかもしれません。

こうした当時の社会背景が、登場人物たちの言動や抱える葛藤にリアリティを与え、作品に深みをもたらします。彼らが直面する問題は、現代の若者たちとは少し形が違えども、思春期特有の繊細な感情や、社会の「常識」と個人の感情の板挟みになる様は、普遍的なテーマとして今もなお共感を呼びます。作品は、特定の時代を描きながらも、人間の本質的な感情や成長の過程を浮き彫りにしているのです。

高知の風景と方言が織りなす魅力

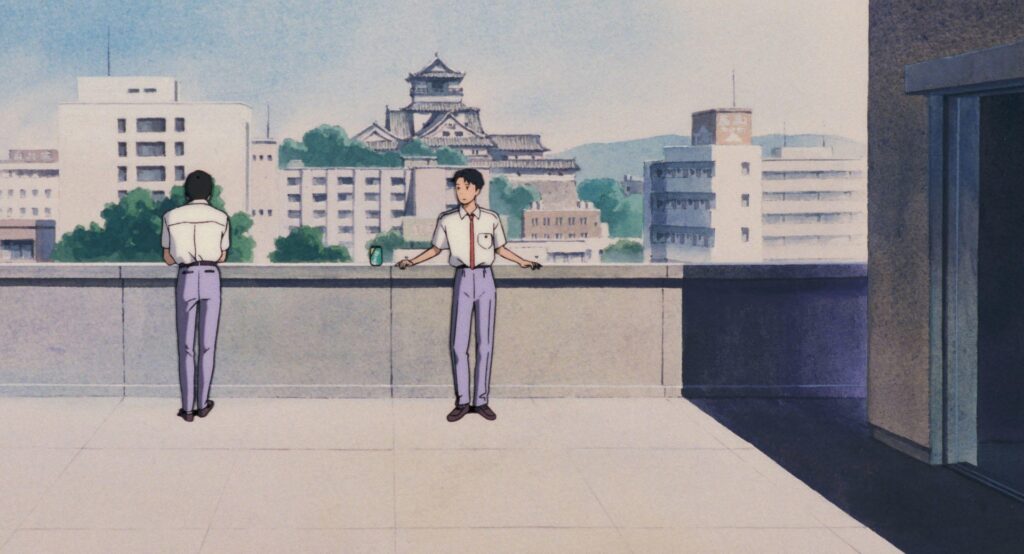

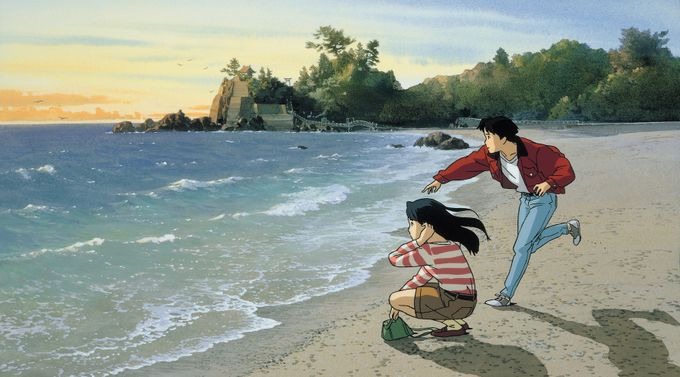

『海がきこえる』を彩る要素として、高知という舞台の存在は欠かせません。作品全体に漂うのは、都会の喧騒とは無縁の、どこか懐かしさを感じる穏やかな空気感です。高知の町並みや、そこに暮らす人々の息遣いが丁寧に描かれており、それが登場人物たちの繊細な心情とシンクロして、作品の世界観に深みを与えています。坂道が多く、海を望むことのできる独特の地形、路面電車が行き交う日常の風景が、作品に温かく、どこか郷愁を誘う雰囲気をもたらしています。

そして、高知弁の響きもまた、作品に独特の魅力を加えています。登場人物たちが交わす高知弁の会話は、その土地ならではのリアリティと人間味を物語に吹き込んでいます。高知弁が持つ独特のイントネーションや語彙が、キャラクターの個性を際立たせ、その土地の文化や人々の暮らしをより色濃く映し出しているのです。

高知の自然や、そこに暮らす人々の素朴さ、そして方言が、この作品のノスタルジックな雰囲気を形作り、観る者をまるで自分もそこにいるかのような感覚にさせてくれます。

忘れられないラストシーン

そして、『海がきこえる』が観る者の心に深く刻まれるのは、その忘れられないラストシーンがあるからに他なりません。物語は、高校を卒業し、それぞれの道を歩み始めた拓と里伽子が、東京で偶然再会する場面で幕を閉じます。多くの言葉は交わされず、派手な演出もありません。しかし、二人の間に流れる空気は、それまでの複雑な関係性や、幾多のすれ違いを経てたどり着いた、静かで確かな理解と絆を感じさせます。

里伽子が拓を見上げ、微笑む表情、そして拓がそれに応えるように見つめ返す視線。その一瞬に、二人の過去の全てと、これから先の未来への希望が凝縮されています。多くを語らないからこそ、観る者は彼らの関係性の未来を自由に想像することができ、それが温かい余韻となって心に残ります。青春の終わりと、新たな始まりを静かに示唆するこのラストは、作品全体のテーマを見事に締めくくり、観客に深い感動を与えるのです。

『海がきこえる』こぼれ話:知られざる制作の裏側

作品の魅力をさらに深める、いくつか興味深いこぼれ話をご紹介しましょう。

若手スタッフの登竜門

本作は、当時のスタジオジブリが若手育成のために制作した作品として非常に有名です。宮崎駿や高畑勲といった巨匠が手掛ける作品が多い中で、本作は当時20代だった望月智充監督をはじめ、平均年齢20代という若いスタッフが中心となって制作されました。彼らに短期間・低予算で作品を作らせることで、アニメ制作のノウハウを実践的に学ばせるという意図があったと言われています。

高知への徹底した取材

作品の舞台が高知であることは、そのリアリティに大きく貢献しています。制作にあたっては、高知市への徹底したロケハン(現地取材)が行われました。路面電車の描写や、独特の坂道、そして当時の町並みが非常に細かく再現され、観客はまるで高知を訪れているかのような感覚を味わえます。

原作者・氷室冴子の存在

この作品の原作は、少女小説の金字塔を打ち立てた氷室冴子の同名小説です。氷室冴子作品は、等身大の少女たちが抱える悩みや友情、恋をリアルに描くことで絶大な人気を誇りました。アニメーション化にあたっても、原作の持つ繊細な心理描写が非常に大切にされました。

主題歌「海になれたら」の存在感

アニメのエンディングを飾る主題歌「海になれたら」も、作品の世界観を語る上で欠かせません。この曲は、武藤里伽子役の声優も務めた坂本洋子さんが歌っています。穏やかなメロディと、青春の終わりと新たな始まりを感じさせる歌詞が、作品の余韻をさらに深めてくれます。

高畑勲監督の「注文」

若手育成プロジェクトとして始まった本作ですが、制作総指揮の高畑勲監督からは、いくつかの「注文」があったと言われています。特に有名なのが、「恋愛要素をできるだけ少なくしてほしい」という要望です。これは、単なる恋愛物語ではなく、思春期の少年少女の成長、友情、そして内面の変化に焦点を当てた作品として描きたかった高畑監督の意図があったとされています。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『海がきこえる』は、スタジオジブリ作品の中でも、派手さや壮大さはないかもしれません。しかし、その代わりに、誰もが経験するであろう青春の痛々しさ、輝き、そして何よりも、登場人物たちの人間的な魅力を、これ以上ないほど丁寧に描き出しています。

現在、全国の劇場でリバイバル上映されたことは、まさに作品の真価を味わう絶好のチャンスだと言えるでしょう。配信サービスでは味わえない、大スクリーンで映し出される高知の美しい風景と、繊細な感情の機微を、ぜひ劇場で体感してほしいと思います。

あの頃の自分を思い出し、甘酸っぱい気持ちに浸るもよし、あるいは、まだ経験したことのない青春の形に触れてみるもよし。

杜崎拓と武藤里伽子、そして松野豊が織りなす不器用でかけがえのない夏が、今、あなたの目の前で再び輝きを放ちます。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント