映画『The Monkey』を鑑賞してきました。

個人的にはかなり笑えるホラー作品だったんです。ちょっとどころじゃなく、かなりコメディ寄り。でも、まあまあ怖い。

ホラー×コメディか。しかもコメディ寄りって、なかなか珍しいよね。

プロローグ:コメディが恐怖を加速する—『The Monkey』の挑発的な幕開け

ホラー映画というジャンルは、観客をいかに震え上がらせるか、いかに不快な感情を呼び起こすかに焦点を当てることが多いです。しかし、中にはその定石を覆す作品も存在します。

映画『The Monkey』はまさにその典型であり、観客を笑わせながら恐怖に直面させる、異色のブラックコメディとして登場しました 。鉄板焼きのコテで首が切断されたり、ボーリングの玉で顔が吹き飛んだりといった、常軌を逸した描写の数々は、本作を観た多くの観客が最初に抱きがちな「あり得ない描写が多いのでそれほど怖くない」という率直な印象を裏付けるものです 。これらの過剰な暴力描写は、むしろ『ファイナル・デスティネーション』シリーズを彷彿とさせる、一種のエンターテイメントとして機能しています 。

本作がB級ホラーに留まらないのは、その背後にいるクリエイターたちの存在が大きいです。原作は、ホラー界の巨匠スティーブン・キングの短編小説「猿とシンバル」であります 。そして、監督を務めたのは、『Longlegs』で陰鬱な作風を確立したオズグッド・パーキンスです 。彼は、重厚なサイコホラーから、本作のような陽気で荒唐無稽なホラーコメディへと大胆な方向転換を果たしました 。さらに、プロデューサーには『ソウ』シリーズや『M3GAN ミーガン』といった現代ホラーのヒットメーカー、ジェームズ・ワンが名を連ねており 、本作が意図的にジャンルの境界を越えようとする試みであることが窺えます。この特異な作品は、観客に恐怖だけではない、多層的な感情の揺らぎをもたらすのです。

第1部:作品の全体像と読者の最初の気づき

作品概要と物語のプロット

物語は、幼い双子の兄弟ハルとビルが、亡き父の遺品の中から古ぼけたぜんまい仕掛けの猿のおもちゃを発見するところから始まります 。その猿がドラムを叩き始めると、彼らの周囲で次々と不可解な「事故死」が起こり始めます 。恐怖に怯えた兄弟は、猿を枯れ井戸に封印することで、その呪いから逃れようとします 。しかし25年後、猿は再び彼らの人生に姿を現し、過去と同じように死の連鎖を呼び起こします 。主人公の大人になった双子の兄弟を演じるのは、俳優テオ・ジェームズです 。彼は一人二役で、過去のトラウマから家族と距離を置き、人生を逃避するように生きるハルと、母の死の真相をめぐって復讐心に囚われ、猿の力を利用しようとするビルという、対照的な二人を演じています 。彼らの母ロイスを演じるタチアナ・マズラニーや、イライジャ・ウッド、アダム・スコットといった豪華キャストが脇を固めています 。

恐怖を相対化する「ブラックコメディ」の視点

本作の最大の魅力であり、また一部の観客を戸惑わせる要因にもなっているのが、そのユニークなトーンです。本作の批評では、「コメディタッチ」「あり得ない描写が多いのでそれほど怖くない」といった指摘が、多くの観客や批評家が共通して抱いた印象であることがわかります 。映画の冒頭から、過剰なゴア描写とユーモアが混在し、その特異なバランスが作品の方向性を決定づけています 。複数のインタビュー(例えばEmpire誌やCollider誌)で、監督のオズグッド・パーキンスは、このトーンが意図的なものであることを明言しています 。彼は、呪われたおもちゃという題材には、真面目すぎるホラーよりもユーモアがふさわしいと考え 、死の滑稽さや無意味さを表現するために、極端なゴア描写を笑いの道具として利用しました 。

このジャンル融合は、観客に「死」に対する心理的な距離感を与えることを目的としています。過剰な暴力描写は、現実の痛みから切り離されたスペクタクルとして機能し、観客は恐怖する代わりに、その滑稽さに笑ってしまいます 。この反応は、気まぐれではなく、映画という枠組みの中で、観客を「傍観者」として認識させるメタ的な試みです。そして、この独特の心理的距離感は、監督自身の個人的な体験に深く根ざしています。パーキンスは、両親を理不尽で衝撃的な状況で失った経験があり、その悲劇を乗り越える過程で、死の「馬鹿げた、無意味で、ランダムな」性質を理解したと述べています 。つまり、この映画のブラックコメディは、監督が個人的な悲劇を昇華し、「死」という普遍的なテーマに立ち向かうための「笑い」という手段を観客に提示しているのです 。観客が過剰な死の描写を笑いながら見ることは、無慈悲な運命の前で笑うというハルの行動を予行演習しているとも言えます 。この作品は、ホラーコメディではなく、死に対する人間の心理的防衛機制をテーマにした作品なのです。

第2部:『The Monkey』の核心を深掘りする—多層的なテーマと象徴的分析

演技論:テオ・ジェームズが一人二役で表現する「過去の遺物」

テオ・ジェームズが大人になった双子を演じている一方で、少年時代のハルとビルを一人二役で演じた子役のクリスチャン・コンヴェリーの演技も見事でした 。テオ・ジェームズが演じるハルとビルは、同じトラウマ体験(モンキーによる母の死)を、まったく異なる方法で処理した二つの側面を象徴しています 。ハルは罪悪感に苛まれ、過去から逃避することで人生を停滞させる一方、ビルは復讐心に囚われ、過去に固執することで自らを破壊していきます 。ジェームズは、この二つのキャラクターを声のトーンや身体の動きで明確に演じ分けています 。ハルは常に「不確かさ」を抱え、言葉をどもったり繰り返したりし、方向性なく動きます 。一方のビルは、声がより力強く、動きに「方向性」があります 。この肉体的な表現の違いは、彼らの内面の状態を視覚的に物語っており、トラウマが人格形成に与える影響を巧みに描き出しています。

文学的系譜:普遍的な「捨てても戻る人形」の怪談は、万国共通か?

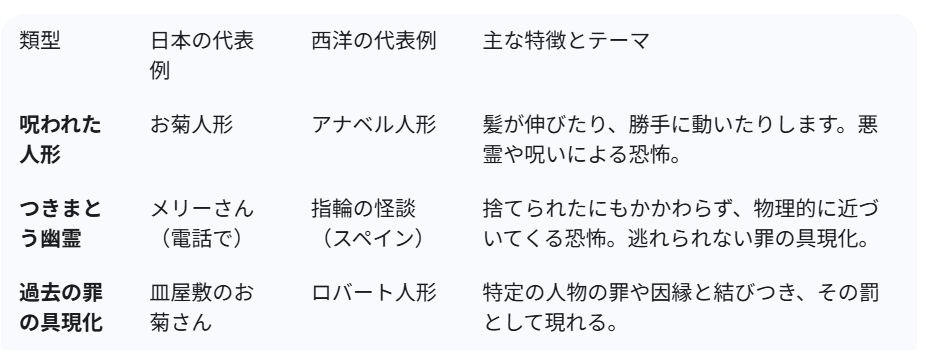

「人形が何度捨てても戻って来る怪談は、万国共通なのか」という疑問は、非常に鋭い視点です。この答えは「イエス」であり、このモチーフは世界中の民俗学や都市伝説に共通して見られる普遍的なテーマです 。これは、人間が過去の罪や逃れられない運命と向き合うことの恐怖を具現化したものです。日本では「メリーさんの電話」や「お菊人形」、皿屋敷のお菊さんの怪談などが有名であり 、西洋では「アナベル人形」や「ロバート人形」がその代表例として挙げられます 。これらの物語に共通するのは、物理的に排除しても「帰ってくる」ことで、過去の出来事や罪の記憶が決して消えることはないという、人間の心理的葛藤を表現している点です。

以下の表は、この普遍的な怪談の類型を比較したものです。

キングの世界観:ジュブナイルと家族のトラウマ

スティーブン・キングの作品に共通するテーマ、特に「子ども時代の恐怖やトラウマが大人になっても付きまとう」という要素は、本作の核心をなしています 。原作の短編は一人称の物語ですが、映画は双子の兄弟の確執という新たなプロットを加えることで、このテーマをさらに深く掘り下げています 。ハルとビルは、同じ悲劇を経験しながらも、それぞれ異なる形でそのトラウマに縛られています 。この対立は、兄弟喧嘩ではなく、過去の出来事をどのように受け止め、どう向き合うかという、人間の内面の葛藤を映し出しています。

この物語の根底には、監督オズグッド・パーキンス自身の個人的な経験が深く投影されています 。彼は、両親の突然の死という理不尽な悲劇を経験しており、作中で描かれる「不条理な死」や「家族のトラウマ」の描写は、フィクションを超えた、監督自身のパーソナルな物語でもあることが示唆されます 。ホラー映画というフレームワークを通じて、監督は個人的な苦悩を普遍的なテーマへと昇華させようと試みています。

結末の象徴:『灰色の馬と騎士』の正体と意味するもの

作中に登場する「灰色の馬と騎士」は、不可解なホラー描写ではありません。これは、物語の核心的なメッセージを象徴する、非常に重要なモチーフです。この馬と騎士の姿は、新約聖書「ヨハネの黙示録」に登場する「第四の騎士(Pale Horseman)」、すなわち「死」を象徴する存在に由来します 。作中でハルが偶然聖書の詩篇を口にするという伏線が、この象徴の登場を予見させています 。

物語のクライマックスで、猿が引き起こした大規模な破壊の後に、ハルと彼の息子がこの騎士と対峙します 。ハルは恐怖に怯えることなく、静かに騎士に頷きます 。この行為は、彼が人生の不条理と死の必然性を受け入れたことを象徴しています 。彼はもはや、死の呪いから逃げたり、運命を避けようとすることに意味がないことを悟ったのです 。この「受け入れる」という行為こそが、ジュブナイルな恐怖を乗り越え、真の大人になった証です。このシーンは、ハルが恐怖から解放され、息子との関係を再構築する決意をしたことを示唆しています 。彼は、死という呪いを「受け入れ、管理する」という新たな責任を背負い、息子と向き合うことを選びました 。

原作からの大胆な脚色と監督の意図

オズグッド・パーキンス監督は、キングの原作を「ストレートに」映画化するのではなく、大胆な脚色を加えることで、自身の個性を注入しました 。パーキンス監督によると、最も顕著な変更点の一つが、ディズニー映画『トイ・ストーリー3』がシンバルの著作権を保有しているという意外な背景から、モンキーの「シンバル」が「ドラム」に変更されたことでした 。しかし、この変更は結果的に、より不気味で儀式的な描写を生み出すことに成功しています。

また、原作が一人称視点の物語であるのに対し、映画は双子の兄弟ハルとビルの確執を新たな軸として加えました 。これにより、トラウマがもたらす影響の多面性を描き出し、物語に深みを与えています 。さらに、結末の解釈も原作とは異なります 。原作では呪いが続くことを示唆して終わりますが、映画ではハルがモンキーを「管理する」という、より積極的で前向きな選択をします 。複数のインタビューで、パーキンス監督はこの脚色が「キングへの敬意」を持ちつつ「自身の個性を注入」した結果であると語っており 、物語の核心を捉えつつ、個人的な解釈を大胆に加えることで、作品に新たな生命を吹き込んだ成功例と言えるでしょう。

第3部:結論と新たな視点

「笑い」と「死」の共存:『The Monkey』のホラー映画史における意義

本作は、ホラーでもコメディでもない、新しいタイプのホラー映画です。これまで見てきたように、この作品は「死は不条理で予測不能だが、それに立ち向かうこともできる」というメッセージを、ユーモアを介して観客に伝えています 。このジャンル融合は、ホラー映画の歴史において、スティーブン・キングの「コカイン時代」の代表作『Maximum Overdrive』の荒唐無稽さや、『ファイナル・デスティネーション』シリーズが確立した創造的な死の連鎖といった系譜と並び、独自の立ち位置を築いています 。

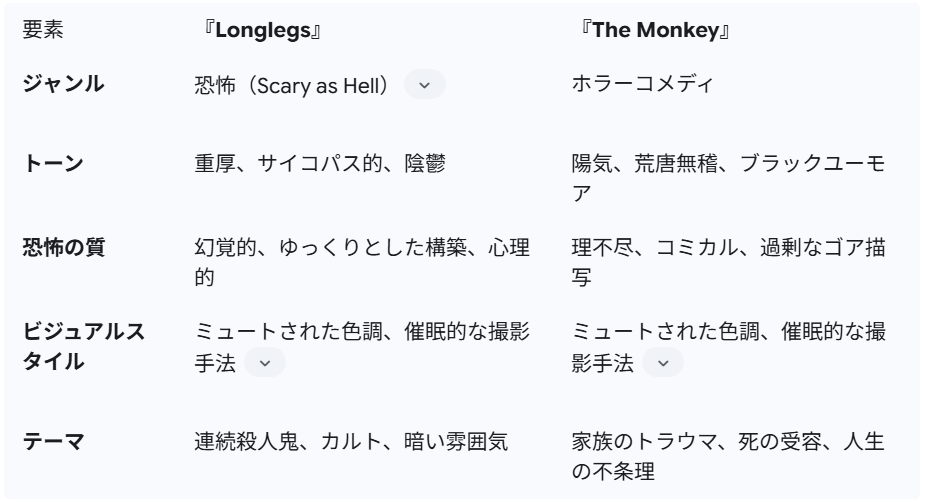

オズグッド・パーキンスは、自身の前作『Longlegs』で見せた重く、幻覚的な恐怖とは対照的に、本作では遊び心とダークユーモアを前面に押し出しました 。以下の比較表は、彼の作風がどのように進化し、異なるテーマを同じ視覚的スタイルで表現しているかを示しています。

この比較からわかるように、パーキンスは同じ視覚言語を用いながらも、まったく異なる物語と感情を表現できる才能を持っています。

恐怖を乗り越え、死と向き合うための物語

最後に、本作が提示する「笑いながら死と向き合う」という新しい視点を提案します。猿は、呪われたおもちゃではなく、人生に付きまとう「逃れられない厄災」や「トラウマ」のメタファーです 。それから逃げようとすればするほど、それは追いかけてきます。本作が提示するのは、その厄災やトラウマを「受け入れ、管理する」ことこそが、本当の意味で前に進むための道だというメッセージです 。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『The Monkey』は、恐怖を求める観客を期待外れにさせるかもしれません 。

しかし、それは「死」という普遍的なテーマに知的でユーモラスなアプローチで挑んだ、まさにキング的であり、かつパーキンス監督独自の傑作なのです。

この作品は、観客にスリルだけでなく、人生の不条理と向き合い、それを乗り越えるためのヒントを与えてくれるでしょう。

笑いと恐怖が共存するこの奇妙な体験は、一度観たら忘れられないものとなるはずだよ!

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント