1997年の公開以来、スタジオジブリ作品の中でも特に異彩を放つ『もののけ姫』がIMAXでリバイバル上映されることは、現代社会が抱える根深い問題を再認識する絶好の機会となるでしょう。

本作は、環境保護という枠を超え、文明の進歩、経済格差、そして「憎しみ」の連鎖という、現代にそのまま通じる普遍的なテーマを深く扱っています。

宮崎駿監督は、この物語が「愛」による統合ではなく「共存」の難しさを描くものだと述べています。

物語の中心に立つアシタカ、エボシ御前、サンは、それぞれ調和不可能な価値観を象徴。

主人公アシタカは「呪い」を背負いながら、人間と自然、どちらにも与せず、憎しみの連鎖を断ち切る道を探ります。

実は、『もののけ姫』って、他のジブリ作品ではあり得ない程、残虐なシーンや子どもには理解しがたい細かい描写があるんです。

今回の記事では、この深遠な物語をより楽しむための10の知識をご紹介します。

初めて観る人も、何度も観た人も、要チェックだよ!

10の知識:作品世界を形作る鍵となる設定とメタファー

①:時代設定は古代と中世の狭間にある「敗者の残滓」

『もののけ姫』の舞台は一般的に室町時代頃と推定されますが、物語の根幹は、日本の歴史から忘れ去られ、辺境に追いやられた「古代」の残滓に深く根ざしています。

主人公アシタカが属するエミシ(蝦夷)族の村は、かつてヤマト王権との戦いに敗れ、隔離された民の末裔という設定です。

この設定は、物語に「敗者の視点」と「失われた神話」という重みを加えています。アシタカの故郷は、ヤマト王権の支配から逃れ、独自の文化と神々への信仰を守り続けることで、日本の歴史的痛みを内包する場所として描かれているのです。

知識②:初期タイトルは『アシタカせっ記』

主人公アシタカは、エミシの若き王子の末裔であり、彼の物語がこの映画の骨格をなしています。

実際、映画の初期構想では『アシタカせっ記』というタイトルが検討されていました。

これは「アシタカ記」や「アシタカの物語」を意味し、宮崎監督が当初、壮大なファンタジーの対立軸よりも、一人の青年が呪いを背負って旅に出るという、より個人的な叙事詩として物語を捉えていたことを示唆しているのでしょう。

久石譲氏の同名の楽曲は、この青年の孤独な旅路と、彼が背負う宿命的な悲劇性を観客に伝えるプロローグとして機能しています。

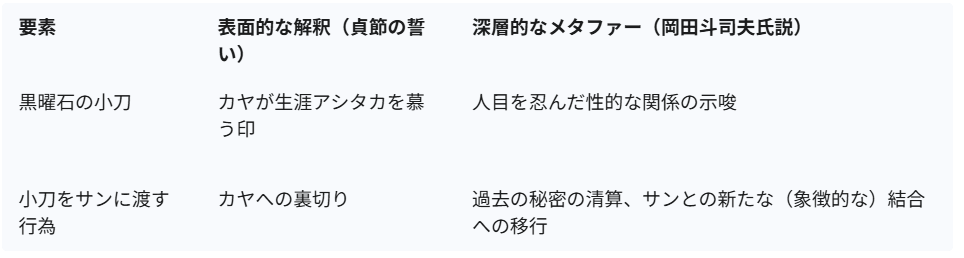

知識③:カヤの小刀は「裏切り」ではなく「性のメタファー」(岡田斗司夫分析)

アシタカが旅立つ際、カヤが彼に黒曜石の小刀を渡すシーンは、「生涯、他に誰とも恋をしない」(貞操の誓い)という意味が込められています 。

しかし、アシタカがこの大切な小刀を後にサンに渡す行為は、多くの視聴者からカヤへの「裏切り」として批判されてきました。

このシーンを表面的に捉えてしまったせいで、アシタカアンチになった人、多いんじゃないででしょうか。でも、違うんですよ!

岡田斗司夫氏の分析では、この小刀の交換は、宮崎監督が描かなかったある事実のメタファーとされます。

村の外れで「生涯恋をしない」という貞操の印(小刀)を渡す行為は、「二人は人目を忍んで○○○○した」(秘密の性的な関係を持った)ことの象徴であると解析しているのです 。

宮崎監督は、性的なテーマを直接描くことに恥じらい、小刀という象徴を通してメタファーとして表現したとされています 。

アシタカが小刀をサンに渡すことは、カヤとの共同体的な絆を清算し、「過去の関係性の終焉」を象徴しており、サンとの新しい共存の絆を優先したことを示しています

知識④:エボシ御前は奴隷出身の「インクルーシブな英雄」、子供の不在の理由

エボシ御前は、善悪の二元論では測れない、複雑な豪傑です。

彼女の出自は、海賊の奴隷や被差別民であった可能性が示唆されており、この過去が、彼女の統治哲学の根幹をなしています。

エボシは、当時の封建社会で最も蔑まれていた人々、すなわち性的な抑圧を受けていた女性たち、重い病(特に隔離が必要であったハンセン病患者)、そして障害者にも等しく職と尊厳を与えました。

タタラ場は、これらの「弱き者」を救済し、自立させるための極めて革新的なユートピアの試みであったと言えるでしょう。

彼女の存在は、人間の生存のためには、神をも殺しうるという非情な近代化の原理を体現しています。

【タタラ場に子供がいない理由】

作中で、タタラ場には他のジブリ映画と異なり子供の姿がほとんど見られません。

この点について、スタジオジブリ公式は「タタラ場は出来てまだそれほど経っておらず、子供はこれから沢山生まれるだろうという時期、という設定です」と説明しています。これは、タタラ場が古い秩序を打ち破り、新しく生まれつつある社会であることを示唆しています。

知識⑤:サンとエボシは対立する「母娘」かもしれない

サンには人間に捨てられた過去があり、モロに育てられました。

一部のファンの間では、サンとエボシ御前の間に血縁的な繋がりがあるのではないか、すなわちエボシがサンを捨てた実の母親ではないかという「母娘説」が囁かれています 。

気の強そうな整った顔立ちや、好戦的で強力なリーダーシップを持つ性格など、両者の間には共通する特徴が見受けられます。

彼女たちの容赦ない対立は、異なる生存戦略を選んだ、強い女性同士の宿命的な葛藤として描かれているのです。

もしかすると、先に解説した、海賊との間にできてしまった、エボシにとっては負の遺伝子なのかもしれません。

知識⑥:コダマの生き残りは「トトロ族」の末裔である

物語の終盤、再生に向かう森の中に、小さなコダマがポツンと佇む姿が描かれます。

宮崎駿監督は、スタッフの女性の一人の提案を受け、ラストカットの小さなコダマが後にトトロへと変貌するという設定に賛同したとか。

さらに、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーは、トトロが太古の昔、人間との戦いに敗れた「トトロ族」の末裔であるという宮崎監督の構想を明かしています。生き残ったトトロ族が、時代時代の中で「もののけ」や「お化け」としてひっそりと顔を出し、現代の所沢にひょこっと顔を出したのが、映画『となりのトトロ』のトトロであるという、壮大な神話体系が裏側に存在しているのです。

知識⑦:アシタカの呪いは「憎しみ」そのものの取り込み

アシタカがタタリ神の呪いを受けたのは、里を守るためにやむなくタタリ神を殺したことによります。

この呪いの本質は、肉体的な病というだけでなく、タタリ神が体現していた「憎しみと暴力の連鎖」そのものを身体に取り込んでしまったことにあります。

この呪いは、アシタカを「人間」と「自然」という二元論的な世界観から引き剥がし、どちらにも完全に属さない「調停者」としての役割を与えました。

呪いは彼の運命を変えるだけでなく、世界を繋ぐための必要な切断として機能しているのです。

知識⑧:村の長の非情さは「穢れ」を恐れた共同体の論理

アシタカがエミシの村を出ていったのは、呪いを受けたため村の呪術師ヒイ様の決定(掟)によって追放されたからであるという説が有力です 。

村の長やヒイ様の追放決定は、アシタカ個人にとっては非情な行為に見えますが、これは古代的な共同体の防衛論理、すなわち「穢れ(ケガレ)」の論理に基づいています。

穢れは共同体全体に伝染し、その存続を危うくする恐ろしいものであったため、穢れを負った者を隔離することが最優先されました。

この追放は、共同体を守るための論理的な選択であり、彼に世界を旅し、「共存」という新しい倫理を探求する資格を与える物語の推進力となっているのです。

知識⑨:自然の神々(シシ神)は「生と死の循環」そのもの

シシ神は、物語における自然界の超越的な中心です。昼は鹿の形をとり生を司り、夜は巨大なディダラボッチ(デイダラボッチ)として死を司ります。

シシ神は「生と死の循環」そのものを体現しており、感情や善悪の判断を超越した機構的な存在として描かれています。シシ神は、人間に食い物にされる自然を象徴しており、「人間の糧となるべき存在」として機能しているとされます 。自然の神々が無関心(非判断的)であること、つまり世界の物理法則が人間の感情に関係なく機能するという真理こそが、人間にとって最も恐ろしい自然の様相として描かれているのです。

知識⑩:タタラ場は中国の製鉄失敗例を連想させる文明の破壊者

タタラ場は、鉄という富を生み出し、人々を階級的な抑圧から解放する「進歩」の象徴であると同時に、森という生命の源を貪り尽くす「破壊」の象徴でもあります。製鉄は膨大な木炭を必要とし、森林破壊は避けて通れない問題なのです。

アシタカが呪いを受けるきっかけとなったイノシシ(乙事主)も人間が鉄から作った銃弾によって祟り神になってしまってましたよね。

このタタラ場の状況は、歴史的に繰り返されてきた人間の過ちのメタファーと考えられます。

例えば、中国で1950年代末に始まった大躍進運動では、「土法高炉」による製鉄大増産命令が発令され、その燃料を確保するために全国の森林が乱伐されたという失敗例がありました 。

タタラ場が抱える環境負荷の深刻さは、人類史における「進歩のための犠牲」という教訓を裏付ける歴史的類例なのです。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

物語の終盤、シシ神の首が戻り、世界が再生の道を歩み始めたとき、アシタカは呪いから解放されます。彼は故郷のエミシの村に戻ることを選ばず、タタラ場の復興を見届けることを決意。彼はサンに対し、「サンは森で、わたしはたたら場で暮らそう。共に生きよう。会いに行くよ。ヤックルに乗って」と告げます。

アシタカのこの決断こそが、物語の最大の結論です。

彼はタタラ場という人間社会(文明)に身を置きながら、サンとの絆を保ち、人間と自然のどちらにも完全に偏らない「境界の住人」として、新しい時代の調整役としての役割を確立したのです。タタラ場で生活しつつ、定期的に森へ向かうという道は、憎しみを乗り越えた上での「共存」の難しさと可能性を強く示しています。

『もののけ姫』は、人間の生存と自然の再生が、常に緊張感を持ちながら続いていくという、終わりのない闘争の始まりを静かに示唆しているのです。

文明や科学の発展を求め続ける限り、自然を破壊しなければ、人間が生きていくことは難しい。

それでも「生きろ」。これこそが『もののけ姫』最大のテーマなのです。

IMAXリバイバル上映で、観客は、その神々の森の鼓動と、人間が背負う業の深さを、より鮮烈に体感できるでしょう。

いかがでしょうか。『もののけ姫』がより深みのある作品へと昇華する手伝いになっていれば幸いです。

きっと、まだまだ色んな思いや設定があるんだろうな~。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント