オリバー・ストーン監督の金字塔『プラトーン』は、1986年の公開以来、ベトナム戦争映画の傑作として語り継がれています。

この作品が観る者の心に深く突き刺さるのは、単なる戦争の記録に留まらず、人間の尊厳、倫理、そして極限状態における精神の変容をリアルに描き出しているからに他なりません。

悲しくて、恐い気持ちになる映画だよね…。

本稿では、その魅力と核心に迫ります。

監督自身の体験に根差したリアリズム

『プラトーン』のリアリティは、監督オリバー・ストーン自身のベトナム戦争での実体験に深く根差しています。

自ら志願して従軍し、歩兵として戦場を経験した彼の視点だからこそ、映画は美化された英雄像ではなく、戦場の泥臭く、生々しい現実を観る者に突きつけます。

豪華キャストが織りなす人間ドラマ

若き日のスターたちが多数出演している点も本作の大きな魅力です。

主人公クリス・テイラーを演じるチャーリー・シーンをはじめ、対照的な魅力を持つバーンズ軍曹役のトム・ベレンジャー、そしてエリアス軍曹役のウィレム・デフォーといった主役級の俳優陣に加え、後の大スターとなるジョニー・デップや、フォレスト・ウィテカーらが顔を揃えています。

彼らが戦場の狂気の中で葛藤し、変貌していく様は、観る者の心に深く刻まれます。

「志願兵」クリス・テイラーの目を通して

物語の主人公クリス・テイラーは、大学を中退して自ら軍に「志願」してベトナムに赴きます。この「志願」は無給を意味するものではなく、自らの意思で戦場を選んだことを示唆しています。

その一方で、社会的に恵まれない境遇にある者が、自らを「縁の下の力持ち」と自認し、厳しい軍務に身を投じるという側面もまた、当時のアメリカ社会の現実を映し出しています。純粋な理想や使命感、あるいは閉塞感からの脱却を求め、彼らが戦場へと向かう姿を通して、観客は戦場の容赦ない現実を追体験することになります。

忍び寄る「見えない敵」と村の捜索

映画では、兵士たちがベトナムの村を執拗に捜索するシーンが描かれます。

これは、ベトコン(南ベトナム解放民族戦線)が村人に紛れて活動するゲリラ戦術を採っていたためです。

昼間は農民として生活し、夜はゲリラ兵となる彼らの存在は、米兵に「どこに敵がいるか分からない」という極度の疑心暗鬼と恐怖を与え、これが兵士たちの精神を深く蝕む要因となりました。

この状況こそが、ベトナム戦争を「泥沼」と表現されるゆえんの一つです。

精神が崩壊する戦場倫理

「俺達の国は横暴すぎるよ。罰が当たる。」——エリアス軍曹のこのセリフに象徴されるように、兵士たちは自国が行う戦争の倫理性に疑問を抱き、次第に精神が追い詰められていきます。

特に、仲間であるはずのエリアス軍曹がバーンズ軍曹によって殺されるという描写は、戦場の狂気と倫理の崩壊が極限に達した瞬間を映し出しています。

極度のストレス、敵味方の区別がつかない状況、そして指揮系統の軋轢が入り混じり、人間としての道徳観が揺らぎ、破壊されていく様子が克明に描かれています。

象徴的なシーンと隠された意味

映画の終盤、亡くなったベトナム兵の胸ポケットから、アメリカ兵が白い紙や布を取り出すシーンがあります。

これは多くの場合、故人の身分証、家族への手紙、あるいは写真といった個人的な遺品であり、敵兵もまた故郷や家族を持つ一人の人間であったことを示唆し、戦争の個人的な悲劇を浮き彫りにします。しかし、これが実はヘロインなのではないかという意見も。ジャンキーのキャラクターが取り出すあたり、その可能性も大いに考えられますよね。

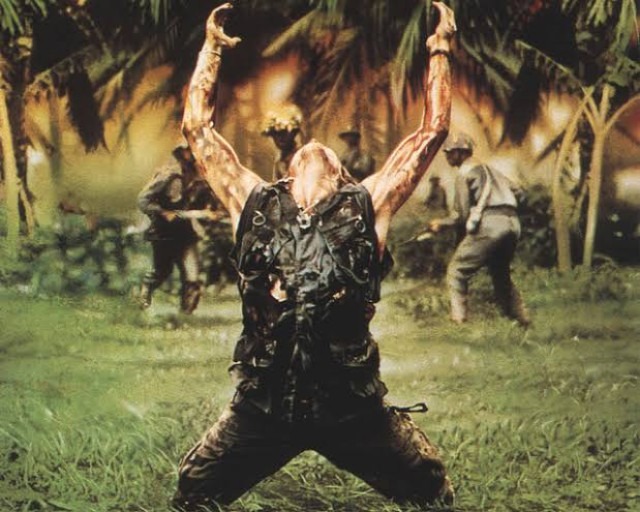

そして何よりも印象深いのが、ウィレム・デフォー演じるエリアス軍曹の最期のポーズでしょう。

両腕を広げて天を仰ぐその姿は、キリストの磔刑を思わせ、戦争の犠牲となった純粋な魂の象徴として、今なお多くの人々の記憶に刻まれています。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『プラトーン』について解説しました。

戦場の現実、人間の心の奥底に潜む光と闇、そして戦争が人々に残す深い傷跡を、観る者に問いかけ続ける普遍的なメッセージを持った作品です。

重いけど、とっても大切なことを教えてくれる作品だよね。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント