序論:『おもひでぽろぽろ』の多層的な主題構造と分析の視座

1991年に公開されたスタジオジブリ制作の長編アニメーション映画『おもひでぽろぽろ』は、ノスタルジーに浸る感傷的な作品としてではなく、観客に深い思索を促す多層的な主題を内包している。本作は、前作『火垂るの墓』での制作上の不祥事(未完成版での公開)から、一度はアニメーション演出家としての引退を決意していた高畑勲監督の復帰作であり、スタジオジブリがスタッフを社員化して臨んだ初の作品という、特別な制作背景を持つ 。配給収入18.7億円を記録した一方で、その物語の形式や描写の生々しさから、公開当時から一般的なアニメーションの枠を超える異色の存在として議論を呼んだ。

今回の記事では、本作の主題を多角的に分析するため、「高畑勲監督の制作意図」、「タエ子の父親による暴力シーンの意味」、そして「原作との相違点」の三つの柱に焦点を当てる。高畑監督自身の言葉やジブリのプロデューサーである鈴木敏夫氏の証言、さらには批評家たちの見解を統合することで、表面的な感動や解釈を超えた、作品の持つ哲学的・社会学的意味を浮き彫りにすることを目的とする。

少し固い文章になりますが、高畑勲の真意について知りたい方はぜひ最後までお読みください。

お父さんがタエ子を殴ったシーンや、トシオから怪訝そうに見られながらもタエ子が昔話は語り続けたことに疑問を持った人もぜひ読んでみてね。すっきりするよ。

第1章:高畑勲監督の制作意図 – 現実と記憶の再構築

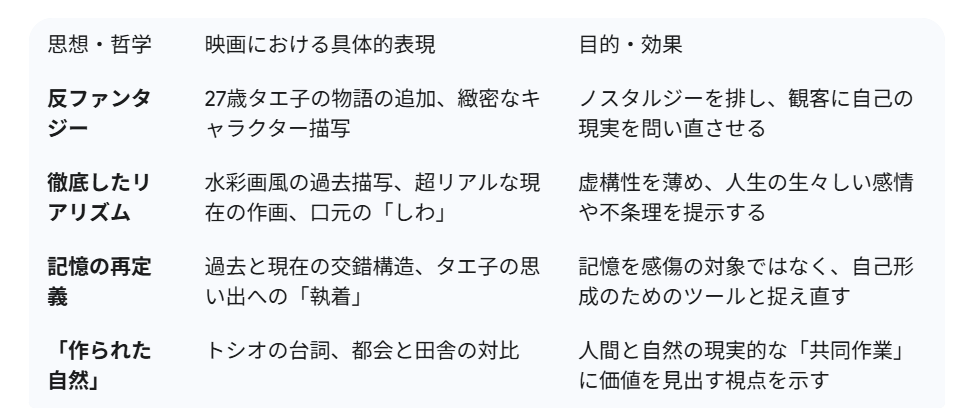

1.1. 高畑勲の「反ファンタジー」哲学とリアリズムの追求

高畑勲監督の創作哲学を理解する上で、彼の「ファンタジー批判」は不可欠な視点である 。高畑監督は、宮崎駿監督作品に代表されるような空想的な物語が、観客に一時的な「癒し」や「現実逃避」を与えるものと捉え、時には「映像体験はイメージトレーニングどころか、逆効果にしかならない」とまで厳しく指摘している 。彼が目指したのは、非現実的な世界に観客を没入させることではなく、むしろ「現実生活と地続きの人生」を描くことによって、観客を現実へと立ち返らせるようなリアリズムの探求であった 。

この思想は、『おもひでぽろぽろ』のあらゆる描写に徹底して反映されている。例えば、キャラクターの感情の機微を表現するために、口元や頬骨あたりに「しわ」を描き込むといった写実的な手法が多用されている 。この緻密な人物描写は、アニメーションの伝統的な表現から一線を画し、登場人物の内面的な葛藤や感情の揺れをより生々しく伝えている。また、山形の田舎の風景は、都会人が抱く漠然とした憧れや幻想を排し、農村の現実を「超リアル」な作画で描き出している 。こうした描写は、物語の虚構性を薄め、観客自身がタエ子という等身大のキャラクターの経験を追体験し、自己の人生を省みるきっかけとして機能する。

高畑監督の「ファンタジー批判」は、他作品への批評に留まるものではなく、彼自身の創作活動の根幹を成す思想である。安易な「癒し」や「現実逃避」に陥る危険性を指摘する一方で、彼が描こうとしたのは、現実生活の苦難や矛盾と真摯に向き合う物語であった。この思想が直接的に反映されたのが、本作の徹底したリアリズムである。過去の記憶を「ぼんやり」した水彩画風のタッチで描く一方、現在の山形の風景は「超リアル」に描写される 。この作画の違いは、過去の記憶が不確実で主観的なものであることを示唆し、観客に「思い出は美しいだけのものではない」というメッセージを投げかけている。高畑監督は、『おもひでぽろぽろ』を、観客を虚構の世界に引き込むのではなく、現実と向き合わせることを意図した作品だった 。

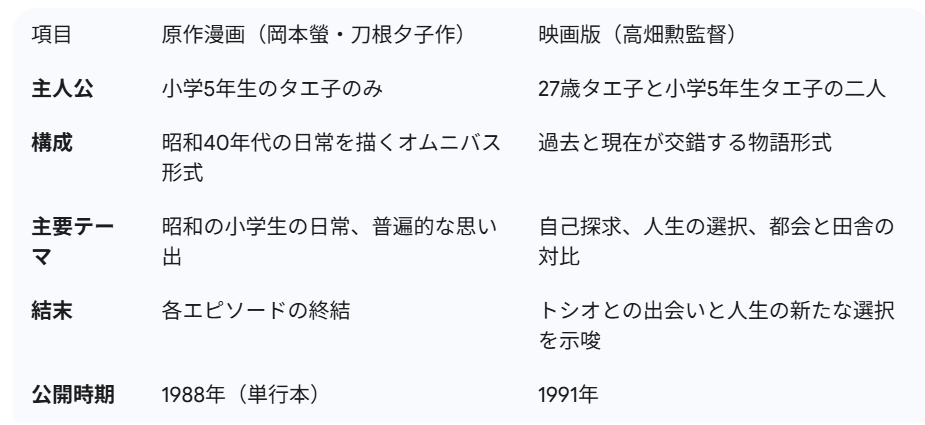

1.2. 過去と現在の対話構造:「さなぎの季節」としての記憶

『おもひでぽろぽろ』がノスタルジー作品に留まらない最大の要因は、高畑監督が原作漫画には存在しない「27歳のタエ子」というキャラクターを創造し、過去と現在という二つの時間軸を巧みに交錯させた点にある 。原作が昭和40年代の小学5年生の日常を描いたオムニバス形式であるのに対し、映画では現在のタエ子が過去の記憶を反芻しながら、自己の人生を見つめ直す物語が展開される 。

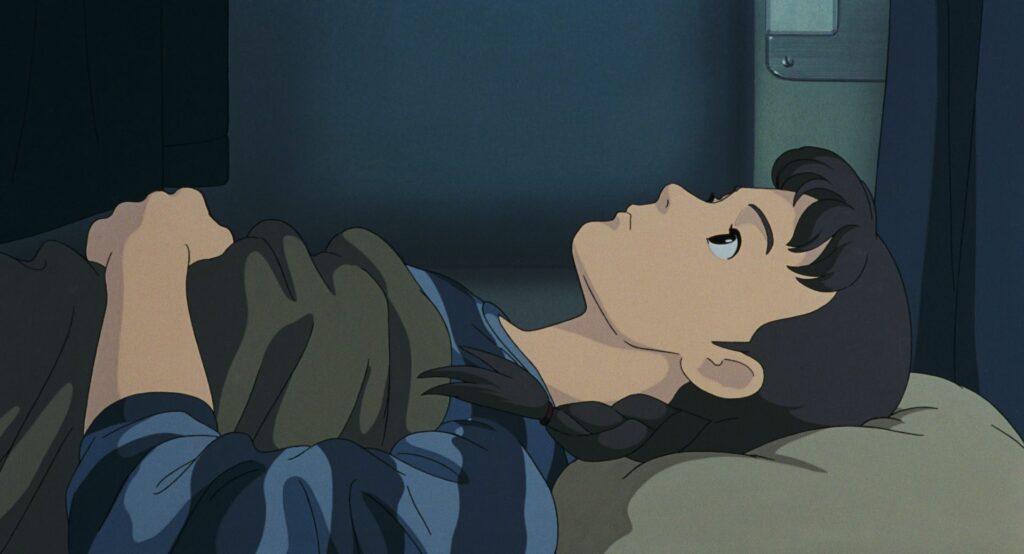

タエ子の回想は、懐かしむための行為ではない。作中で「青虫はさなぎにならなければ蝶々になれない」「さなぎになんかちっともなりたいなんて思っていないのに」と語られるように、彼女の記憶の旅は、人生の停滞期にある「さなぎの季節」として描かれている 。タエ子は、現在の生活に行き詰まりを感じ、漠然とした物足りなさを抱えている 。彼女の思い出は、意図せずとも次々に蘇り、時には「食べたい時に食べている」思い出依存症のような状態に陥っているように描かれる 。これは、過去の成功体験や未解決の感情に執着し、現在の自己を確立できずにいる現代人の姿を象徴している。

鈴木敏夫氏が「都会で働く女性のわびしさ」を埋める物語として構想したという証言があるように 、高畑監督は「レトロ気分」を安易に助長することを拒否した 。彼は、過去を美化するだけのノスタルジーを徹底的に排し、過去の経験(成功も失敗も)を現在の自己を確立するための糧として捉え直すという、より厳しく、しかし前向きなメッセージを提示したのである。このアプローチは、観客に「思い出は感傷の対象ではなく、今の自分を形作る重要な要素である」という認識を促し、物語を「懐古趣味」から自己探求のドラマへと昇華させている。

1.3. 「作られた自然」という独自の自然観

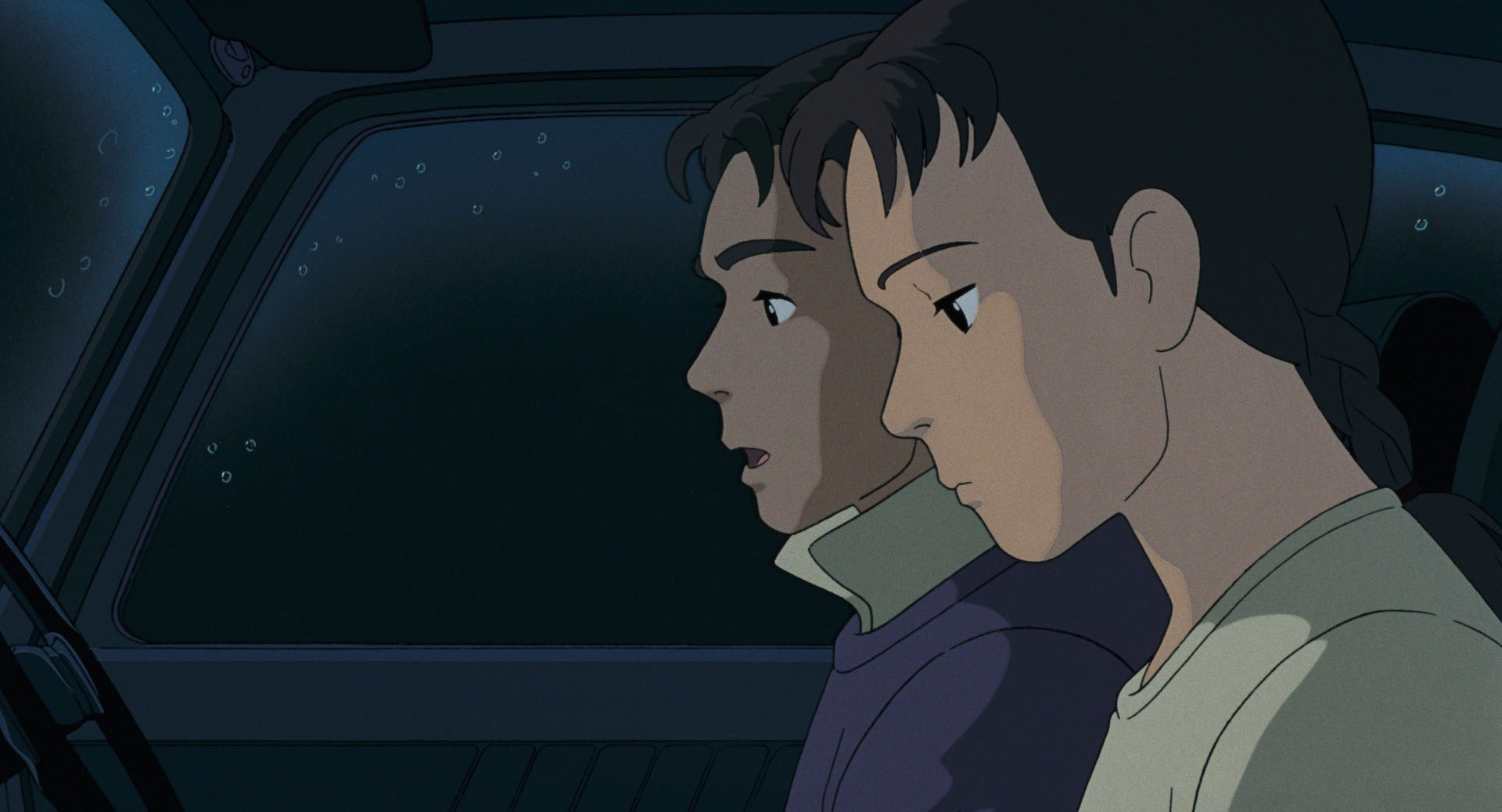

高畑監督の独創性は、作品を通じて提示される自然観にも表れている。作中、トシオはタエ子に対して「都会の人は、森や林や水の流れなんか見ですぐ、自然だ自然だってありがたがるでしょう。でも、ま、山奥はともかく、田舎の景色ってやつは、みんな人間がつくったもんなんですよ」と語る。この言葉は、人間が手を加えていない原生林のような自然を理想とする宮崎駿監督の自然観とは大きく異なり、高畑監督の思想を象徴する重要な台詞である。

高畑監督は、人間と自然が協力して作り上げてきた里山のような風景にこそ、真の価値があると考えていた 。田んぼや畑があり、農家があり、その背後に山が連なる日本の美しい田園風景は、人間が長きにわたって手を入れ、自然と共存しながら生きてきた歴史の結晶であるという視点だ。この考えは、都会育ちのタエ子が漠然と抱いていた「都会人が頭で考える田舎のイメージ」との鋭い対比として機能している 。タエ子は、田舎を非論理的で合理性のない世界だと認識していたが 、トシオの言葉を通じて、そこに息づく人間と自然の現実的な関わりを学び、その奥深さに気づかされていく。

第2章:父親による暴力シーンの多層的な意味

2.1. シーンの描写とタエ子の感情の反芻

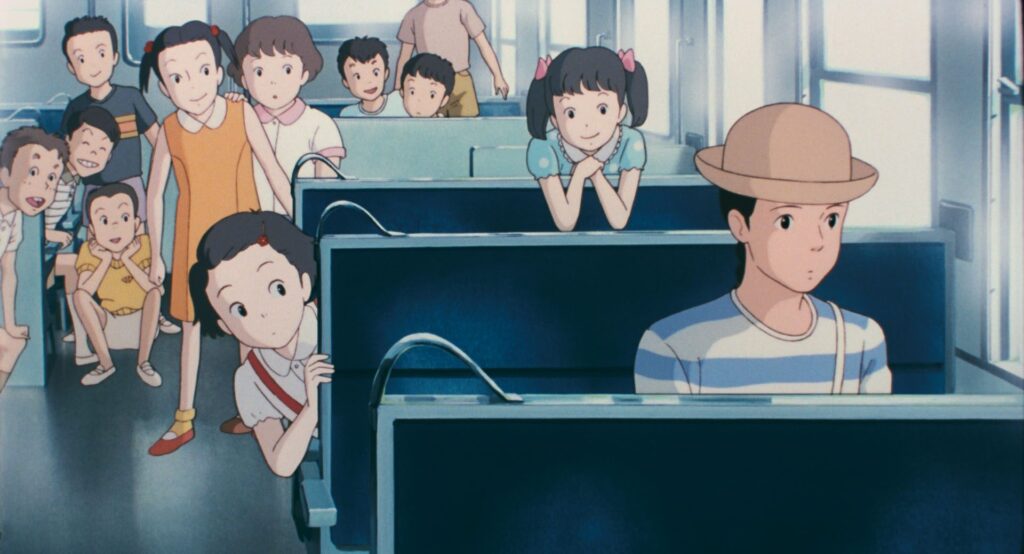

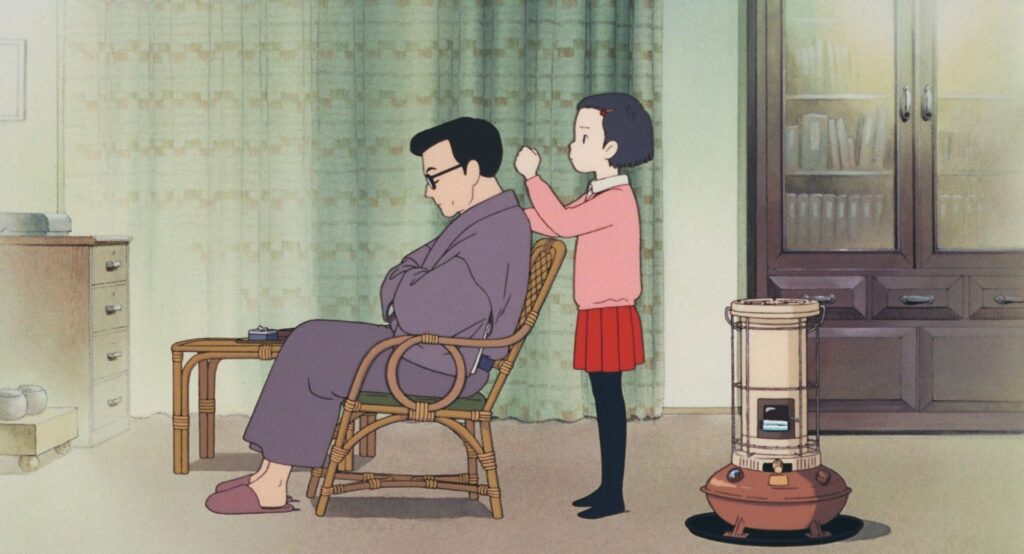

作中、タエ子の父親が彼女にビンタをするシーンは、多くの観客に衝撃を与え、印象的な場面として記憶されている 。この出来事は、タエ子が姉のエナメルバッグを巡って家族旅行への同行を拒否し、駄々をこねた末、「けどやっぱり行く!」と靴下のまま玄関に飛び出したときに起こる 。父親は、そのタエ子に思わず手を上げ、「ハッとやってしまった」という後悔の表情を見せる 。これは、一方的な暴力ではなく、感情が昂ぶった末の衝動的な行動として描かれている。

大人になったタエ子は、この出来事をトシオに「叩かれたのは一回だけ、一度だけだとあの時どうしてって思っちゃう」と語る 。この台詞は、彼女がこの出来事を過去の出来事として処理しきれておらず、その行為の「なぜ」を未だに納得できていないことを示唆している。

2.2. 高畑リアリズムと「不完全な家族」の描写

この暴力シーンは、理想化された「仲良し家族」像を排した、高畑監督の徹底したリアリズムの象徴である 。父親は、タエ子に甘い一面を持つ一方で、感情的で短気な面も持ち合わせる、矛盾を抱えた人間として描かれている 。この描写は、完璧な「良き親」ではなく、現実の生身の人間として家族が描かれることの重要性を示している。

批評家である岡田斗司夫氏が、歴史上多くの物事に決着をつけてきたのは暴力であると語っている 。この視点から見れば、父親の暴力は、タエ子の我が儘という感情的な状況に現実的な終止符を打つ手段であったと解釈することもできる 。

タエ子がこの出来事を大人になっても引きずるのは、肉体的な痛みからではなく、それが「なぜ」起こったのかという、理性や論理だけでは解決できない不条理さを内包しているからではないだろうか 。このシーンは、高畑監督が描く「リアルな人生」に不可欠な要素である。それは、理性や論理だけでは解決できない、不条理で理不尽な感情の衝突を提示し、そうした出来事もまた、自己形成の重要な一部であることを示唆している。このシーンは、「嫌な思い出」としてだけでなく、自己の未熟さや家族の不完全さと向き合うための重要な契機として機能している。

第3章:原作からの脚色と映画独自のテーマ性

3.1. 原作と映画の構成比較

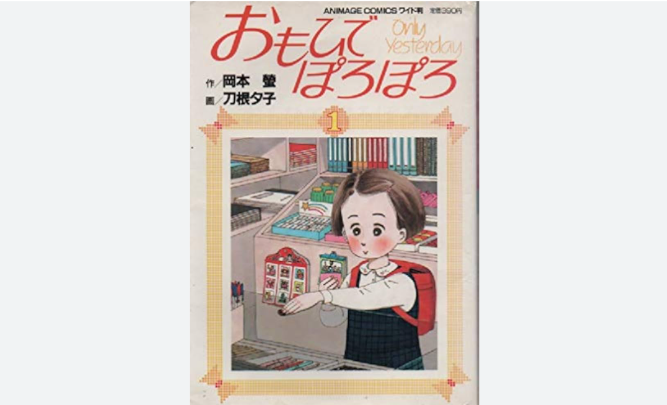

『おもひでぽろぽろ』の映画版を深く理解するためには、その原作である岡本螢・刀根夕子による漫画版との比較が不可欠である。両者の間には、物語の構成、主題、そして主要な登場人物の存在において、決定的な違いが存在する。

原作漫画は、1980年代に『週刊明星』で連載された、昭和40年代の小学5年生の少女・タエ子の日常をユーモラスに描いたオムニバス形式の作品である 。各エピソードは独立しており、大人のタエ子は登場せず、当時の子供たちの暮らしや感情の機微を懐かしむ内容に終始している 。

対して映画は、この原作のエピソードを巧みに選別し、1982年を生きる27歳のタエ子というオリジナルキャラクターの物語を挿入することで、過去と現在という二つの時間軸が交錯する独自の構造を創り出した 。これにより、映画は「昭和の追体験」に留まらず、自己探求と人生の選択という普遍的なテーマを内包することに成功した。

以下の表に、原作漫画と映画の主要な相違点を比較する。

3.2. 映画が追加した現代的テーマと結末の再解釈

映画が公開された1991年は、バブル崩壊直前の狂騒的な時代であり、タエ子の年齢設定である「27歳」は、当時の日本社会において女性が直面していた「結婚適齢期」を象徴している 。タエ子は仕事に邁進するキャリア志向でもなく、かといって結婚にも踏み切れないという、人生の分岐点に立つ女性として描かれている 。これは、社会学者の山田太一氏が提唱する「第2思春期」という概念とも重なり、無限の可能性があった青春時代が終わり、自己の限界や人生の最終コーナーを意識し始める時期の苦悩を描いている 。

映画のラストシーンで、東京行きの電車に乗ったタエ子が、再び山形駅に戻るという描写は、物語に決定的な意味を与えている。この結末は、当初の構想ではタエ子がそのまま東京に戻るはずだったが、プロデューサーの鈴木敏夫氏や宮崎駿監督の助言を受けて変更されたという制作秘話がある 。この変更について、高畑監督は「あと一日か二日、男性としてのトシオと付き合いたい」というタエ子の思いを表現したと説明している 。

この結末は、安易な「ハッピーエンド」ではない。タエ子が東京行きの電車を降りたのは、トシオとの結婚を決意したのではなく、あくまで「もう一度、自分を見つめ直すため」の選択である 。それは、都会の優越感から来る「田舎への憧れ」という感情を捨て、地に足の着いた生活の魅力を発見した彼女が、人生の不確実な「一歩」を踏み出す勇気を示している 。

しかし、このラストシーンは多義的であり、タエ子とトシオの今後が順風満帆な「おとぎ話」として描かれているわけではない。彼女が電話をかけた際、女性陣は喜ぶ一方、男性陣は機械をいじりながら冷静な様子であり、両者の間には温度差がある 。また、映画の最後に小学生のタエ子たちが真顔でこちらを見るカットは 、観客に「これはめでたし、めでたしではない」と釘を刺しているようにも見える。この結末は、特定の答え(結婚、田舎暮らし)を提示するものではなく、人生の不確実な「一歩」を踏み出すことの勇気と、その後に待ち受ける葛藤を予感させる、高畑監督らしい多義的で現実的な結末である。

結論:『おもひでぽろぽろ』が描く人生の真実と高畑勲の遺産

本報告で多角的に分析した三つの主題、すなわち「制作意図」、「父親による暴力シーンの意味」、そして「原作との違い」は、すべて高畑勲監督の「徹底したリアリズム」という一つの哲学に集約される。

以下の表は、この哲学が作品の具体的表現にどのように結実したかを示している。

高畑勲は、アニメーションという表現媒体で、時に観客が目を背けたくなるような「人生の真実」を描き続けた映像作家である 。『おもひでぽろぽろ』は、その中でも特に、多くの人々が共感できる個人的な経験(記憶、葛藤、選択)を掘り下げ、普遍的な主題に昇華させた傑作である。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

この作品は、アニメーションが子供向けの娯楽や空想の世界を描くものではなく、人間の内面や社会の現実を深く探求しうる芸術形式であることを証明した、高畑勲の偉大な遺産の一つと言えます。

本作が提示する「人生の不条理」や「未解決の感情」、「不完全な希望」といったテーマは、現実と向き合うことを避けがちな現代社会において、改めてその重要性を問いかけているでしょう。

鑑賞者はタエ子の旅を通じて、自らの過去と現在を問い直し、不確実な未来への「一歩」を踏み出す勇気を与えられるんですね。

ジブリ作品は奥が深い。

深すぎるのかもしれない…。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント