『ムカデ人間2』は、前作を凌駕する汚濁と狂気に満ちた、問題作として語られる作品。

この映画の真に恐ろしい点は、その凄惨なゴア描写ではなく、主人公マーティンというキャラクターを通じて「映画と観客の関係性」という深淵なテーマを突きつけてくる、メタ的な構造にあるのではないでしょうか。

我々映画好きにとっては、他人事では済ませられない、ドキリとするような仕掛けのある作品なのです。

えぇ、あんなグロそうな作品が???

メタ的演出が示す、フィクションの影響力

主人公マーティンは、前作『ムカデ人間』に心酔し、映画に登場するハイター博士の倒錯的な偉業を現実世界で再現しようとする一介の観客です。彼にとって、映画は単なる娯楽ではなく、孤独な現実から逃れ、自己を肯定するための唯一の拠り所です。

マーティンが映画を観て性的興奮を覚え、その世界に同一化していく姿は、フィクションが人間の深層心理に与える強烈な影響力を象徴しています。

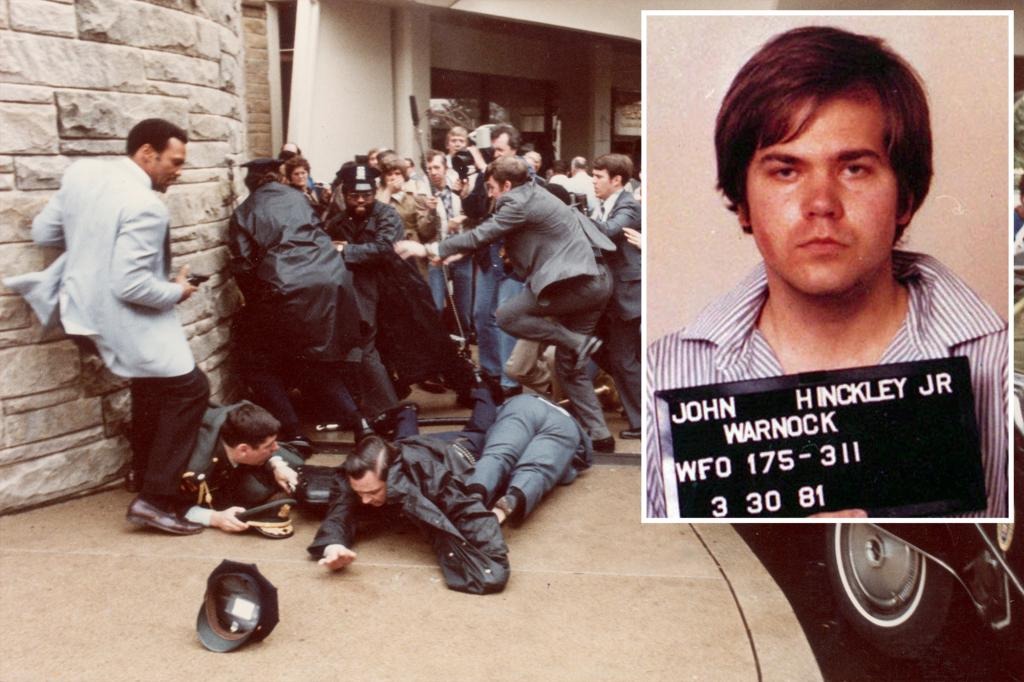

そして、この映画が提起する「フィクションが事件を誘発する可能性」は、過去の現実の事例とも重なります。例えば、1981年にロナルド・レーガン大統領の暗殺を企てたジョン・ヒンクリー・ジュニアは、映画『タクシードライバー』にのめり込み、作中でジョディ・フォスターさんが演じた役柄への妄想的な愛情から、主人公トラヴィス・ビックルと同様に「偉業」を達成しようとしました。

マーティンの犯行はフィクションですが、ヒンクリーの事件のように、映画に感化されて現実の犯罪に及ぶという現象に対し、本作は作り手が逆説的に強烈なメッセージを投げかけているようにも感じられます。

映画に救いを求める者たちの孤独

しかし、このメタ構造が興味深いのは、単に「映画の暴力的描写は危険である」という警告に留まらない点です。

虐待によるトラウマや母親からの抑圧といった現実の苦しみから逃れられないマーティンは、唯一彼を慰め、高揚感を与えてくれる「ムカデ人間」という虚構の世界に「救い」を求めました。それは、私たちが日々の生活の中で、映画や小説といったフィクションの世界に没頭し、孤独を埋めたり、慰めを見出したりする行為と本質的に紙一重かもしれません。

孤独や劣等感に苛まれ、現実では得られない「支配」や「創造」の喜びをフィクションに求める。

マーティンの極端な行動は、その孤独と依存が暴走した結果であり、映画に深く入れ込む私たち自身の、危うい側面を鏡のように映し出しているようにも思えます。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

全編モノクロで、生々しい排泄物だけがカラーで表現される映像は、彼の精神的な崩壊と施術の「不潔なリアリティ」を際立たせています。

『ムカデ人間2』は、ホラーのタブーを破った問題作として語られますが、同時に、映画というメディアが観客にもたらす影響と、孤独な人間の心の闇を深く考察させる、異色のメタフィクション作品としても評価されるべきでしょう。

鑑賞後、不快感だけでなく、「自分にとってフィクションとは何か?」という問いが強く残る作品です。

ちなみに、本作は『呪術廻戦』でも触れられているんですよ。

これまた、考えさせられるよね。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント