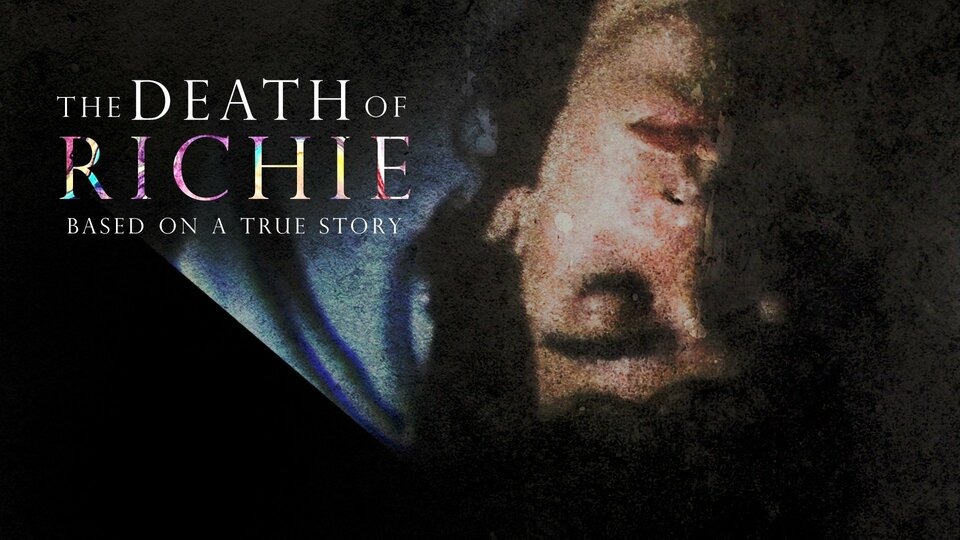

1977年に公開されたアメリカのテレビ映画「Death of Richie(デス・オブ・リッチー)」は、トーマス・トンプソンによる1973年のノンフィクション小説「Richie」を原作とし、1970年代のアメリカを覆っていた深刻な社会問題、すなわちドラッグ中毒とそれに伴う家族の崩壊、そして究極の悲劇である子殺し(卑属殺)を描いた作品です。

この映画は、当時のカウンターカルチャーが抱えていた「ダークサイド」、特に「真面目に働くこと」を軽視する風潮がもたらした悲劇的な側面をも浮き彫りにしています。

なんとなく観てみた作品なのですが、結構ずっしりきました。

詳しい解説していくよ!

映画の概要と背景

本作は、ドラッグに深く溺れていくティーンエイジャー、リッチー・ワーナー(実在のリッチー・ディーナー・ジュニア)と、彼を必死に救おうとする家族、特に父親(ジョージ・ワーナー)の葛藤が中心に描かれています。ロビー・ベンソンがリッチー役を、ベン・ギャザラが父親役を演じ、アイリーン・ブレナンが母親役を務めました。監督はポール・ウェンドコスが担当しています。

物語の核心は、1972年2月にニューヨーク州ナッソー郡で実際に起きた事件、つまり父親がドラッグ中毒の息子を射殺したという衝撃的な出来事にあります。

この映画は、ドラッグによって引き裂かれる家族の姿を赤裸々に描き出し、当時のアメリカ社会に大きな衝撃を与えました。

1970年代のドラッグ問題:社会の危機とカウンターカルチャーの影

映画が描く背景である1970年代前半のアメリカでは、ドラッグ問題は国家的な危機と認識されていました。

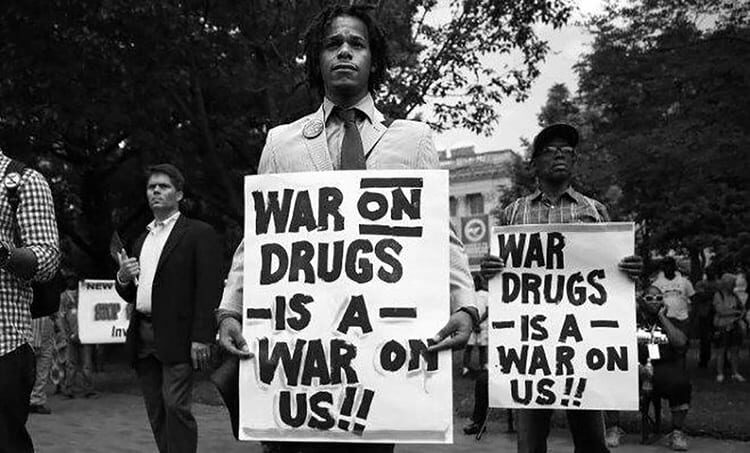

- 「麻薬戦争」の宣言: 1971年にはニクソン大統領がドラッグ依存症を「国家の緊急事態」「公共の敵ナンバーワン」と宣言し、「麻薬戦争(War on Drugs)」を本格的に開始。ドラッグは犯罪問題として厳しく取り締まられるようになりました。

- 若者への深刻な影響: ベトナム戦争からの帰還兵の間でヘロイン使用が蔓延したほか、若者を中心にマリファナ、LSD、アンフェタミンなどが広く流通していました。特にニューヨーク市では、1969年にヘロインが原因の死亡者が900人を超え、そのうち4人に1人以上がティーンエイジャーであったという事実は、当時の状況がいかに深刻であったかを物語っています。ドラッグ乱用は、15歳から35歳の主要な死因の一つに挙げられるほどでした。

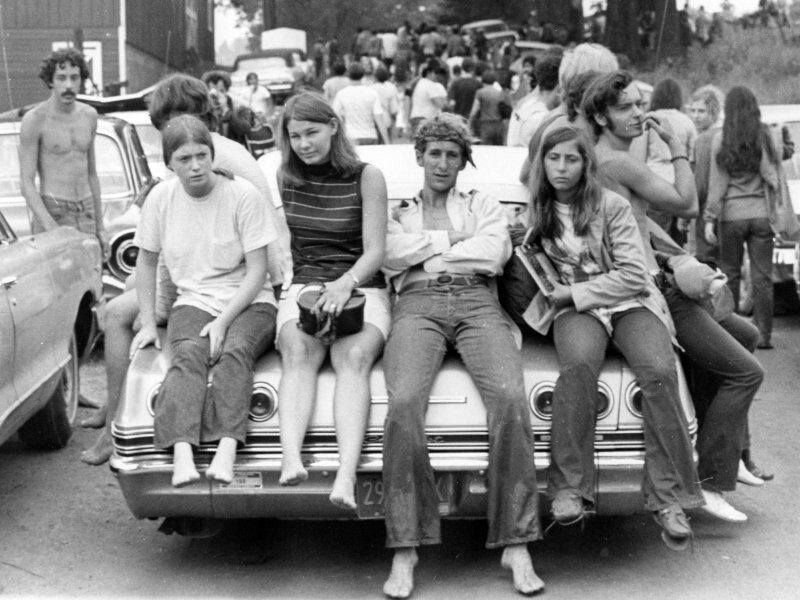

- カウンターカルチャーのダークサイド: 1960年代後半から70年代にかけて、既成概念に反発し、自由や自己表現を重んじたカウンターカルチャーが隆盛しました。しかし、その解放的な風潮の陰で、ドラッグは「意識の拡大」や「現実からの逃避」として、一部で容認されていました。映画で描かれるリッチーのジャンキーの友人たちは、まさにその負の側面を体現しています。彼らはリッチーをドラッグの世界へ深く引き込み、家族の救済努力を妨げ、最終的にリッチーを孤立させていきました。

「真面目に働くこと」への軽視がもたらした悲劇

カウンターカルチャーの中には、「真面目に働くこと」や「既存の社会システムに従うこと」を「カッコ悪い」と見なす風潮が確かに存在しました。これは、当時の若者たちが、物質主義や企業文化、ベトナム戦争といった社会の矛盾に反発し、より精神的・本質的な価値を追求しようとした結果でもあります。

しかし、この思想は、アートや音楽、自由な生き方を求める上で美しい側面も生み出した一方で、悲劇的な側面も引き起こしました。社会のルールや経済活動から距離を置くことは、ある種の自由をもたらしましたが、同時に現実生活における責任や義務から目を背けることにも繋がりかねませんでした。特に、ドラッグの使用が「解放」と結びつけられる中で、多くの若者は社会から孤立し、自立が困難になり、最終的には自己破壊へと向かっていきました。リッチーの事件は、まさにそうした無責任な自由がもたらした痛ましい結果を象徴しているのです。

子殺し(卑属殺)という究極の悲劇

「Death of Richie」が提示するもう一つの重いテーマは、卑属殺(Filicide)です。親が子を殺すという極めて稀な犯罪ですが、1970年代のドラッグ蔓延という社会状況の中で、リッチーのケースは、極限まで追い詰められた家族の悲劇的な結末を示唆していました。

ドラッグ中毒の子供を抱える親は、精神的、肉体的に消耗し、時に精神的な問題を抱えることもありました。

一部のケースでは、子供を苦しみから解放したいというゆがんだ「利他的」な動機や、極度のストレスによる精神錯乱が、こうした悲劇を引き起こす要因となることも考えられます。リッチーの事件がベストセラーの原作となり、さらにテレビ映画化されたことは、当時のアメリカ社会がこの種の悲劇に深い関心を寄せ、その背景にある社会問題と向き合おうとしていた証と言えるでしょう。

カウンターカルチャーの光と影:未来への教訓

カウンターカルチャーは、停滞した社会を動かす上で不可欠な原動力となることがあります。現状への抵抗や新たな価値観の探求は、社会の発展に寄与する重要な動きです。日本において、もし若い世代が閉塞感の打破を求め、既存の枠組みに抵抗しようとするならば、それは肯定されるべき側面を持つでしょう。

しかし、「Death of Richie」が示すように、そうした変革の動きには常に危険も伴います。無秩序な自由がもたらす自己破壊、責任の放棄、そして現実からの逃避は、個人や家族を深い闇に引きずり込む可能性があります。既存の社会構造への反発が、健全な自立や生産性から乖離し、ドラッグのような危険な選択肢に流れ込むことは、歴史が示す警鐘です。

この映画は、カウンターカルチャーが持つ多面性を冷静に、そして厳しく見つめ直し、その光と影のコントラストを鮮明に描いた作品として、今も私たちに問いかけ続けています。真の変革は、ただ既存のものを否定するだけでなく、その先に何を生み出すのか、そして個人の責任と社会との健全な関係性をどう築くのか、という問いと向き合うことから始まるのかもしれません。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

「Death of Richie」について詳しい解説しました。

メジャーな作品ではありませんが、カウンターカルチャーやドラッグの闇の部分を描いた、非常にパワフルな映画です。

私はカウンターカルチャーに対して、これまでどちらかというと肯定的な意見を持っていましたが、改めて考えさせらました。

辛い作品だけど、価値があるよね。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント