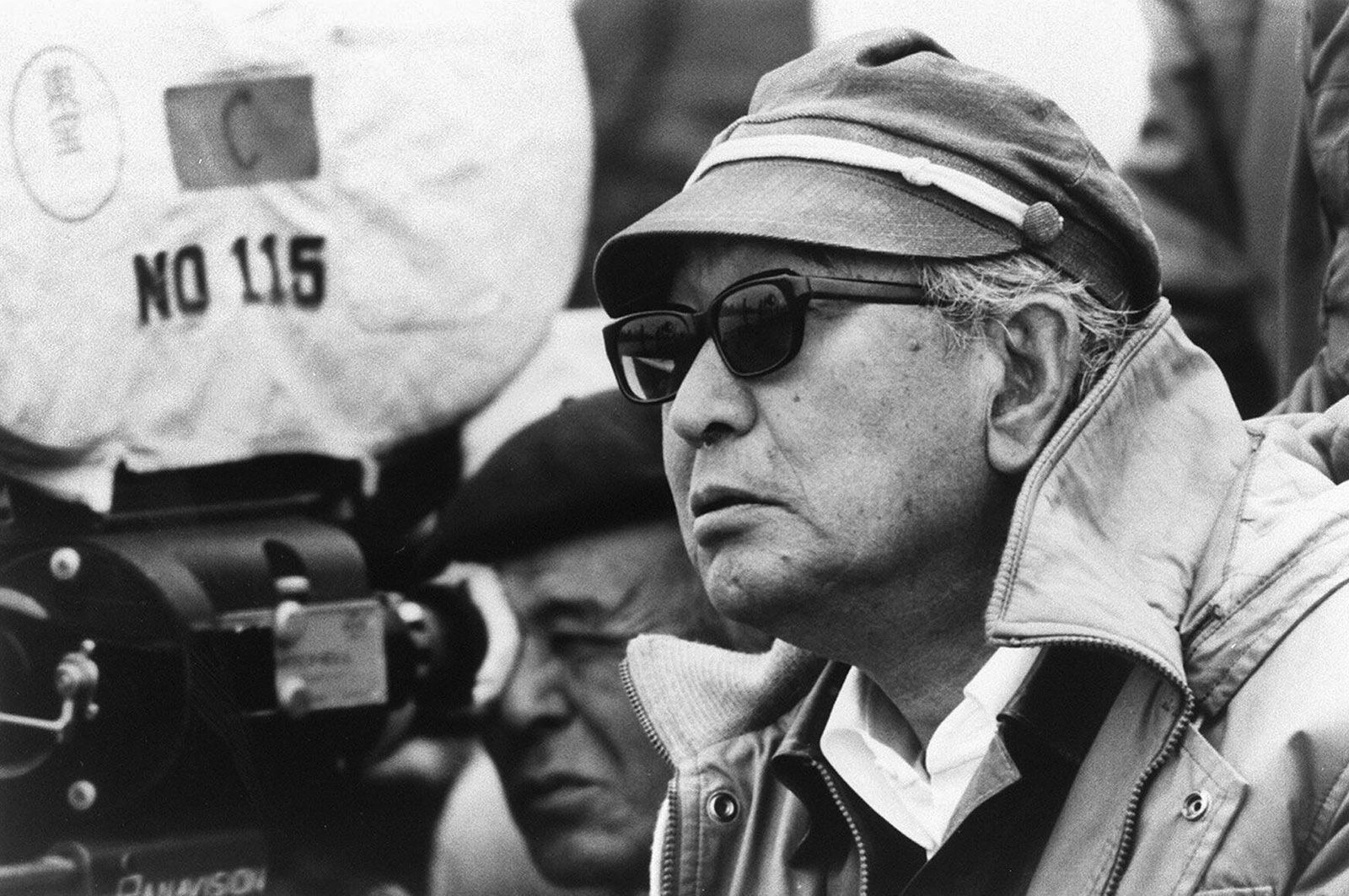

「世界のクロサワ」

映画ファンであれば一度は耳にしたことのあるこの響き。ヴェネツィア国際映画祭での金獅子賞や、アカデミー賞名誉賞の受賞など、その経歴がきらびやかであることは周知の事実です。

しかし、ふと疑問に思うことはないでしょうか。 「なぜ、黒澤明だけがそこまで特別なのか?」と。 同時代の小津安二郎や溝口健二も素晴らしい監督ですが、黒澤明が世界に与えた衝撃は、彼らとは種類が異なります。

それは日本映画という枠を超え、現在のハリウッド映画の「骨格」を作り上げたと言っても過言ではないからです。

今回は、スティーヴン・スピルバーグやジョージ・ルーカスら海外の巨匠たちの証言、そして映画史的な視点から、黒澤明の何が当時の世界にとって「革命」だったのか、その凄さを紐解いていきます。

ワクワクするよ!

1. 神話ではない、実在する「崇拝」の証

まず、「海外で尊敬されている」というのが、単なる社交辞令や過去の栄光ではないという点について触れておきましょう。現代の映画界を牽引するトップクリエイターたちが、彼をどう扱っているかを知れば、その影響力の凄まじさが分かります。

巨匠たちが「ファン」を公言する異常事態

もっとも象徴的なのは、1990年の第62回アカデミー賞授賞式です。黒澤明が名誉賞を受賞した際、プレゼンターとして壇上に並んだのは、スティーヴン・スピルバーグとジョージ・ルーカスでした。 彼らは黒澤を「映画界のシェイクスピア」と呼び、まるで少年のように目を輝かせて彼を称えました。スピルバーグは後に、黒澤の『夢』の制作をワーナー・ブラザースに持ちかけ、制作費の工面まで手伝っています。

ハリウッド大作の「源流」

- ジョージ・ルーカス(『スター・ウォーズ』): 『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』のストーリー構造やキャラクター配置(特にC-3POとR2-D2のモデル)が、黒澤映画の『隠し砦の三悪人』から多大な影響を受けていることは有名です。また、ジェダイという名称自体が「ジダイゲキ(時代劇)」から来ているという説もあるほどです。

- フランシス・フォード・コッポラ(『ゴッドファーザー』): 彼もまた黒澤を崇拝し、資金難に陥っていた『影武者』の海外版プロデューサーを買って出ました。コッポラとルーカスが手を貸さなければ、後期の傑作群は生まれなかったかもしれません。

- セルジオ・レオーネ(マカロニ・ウェスタンの巨匠): クリント・イーストウッド主演の『荒野の用心棒』は、黒澤の『用心棒』を無許可でリメイクした作品です(後に訴訟沙汰になり東宝側が勝訴)。これは、黒澤の脚本がいかに国境を超えて「面白い」と認識されたかの証明でもあります。

このように、彼らは作品を褒めているだけではありません。自分の映画作りの「教科書」として黒澤映画を徹底的に研究し、模倣し、敬意を払っているのです。

2. 「静」の日本映画に持ち込んだ「圧倒的な速度」

では、なぜ当時の海外の観客や映画人は、これほどまでに黒澤映画に熱狂したのでしょうか。 その要因を分析すると、当時の日本映画の常識を破壊する「圧倒的な運動神経」が見えてきます。

小津・溝口との決定的な違い

当時、海外の映画祭で評価され始めていた日本の巨匠、小津安二郎や溝口健二の作品は、能や歌舞伎の影響を受けた「静的な美」が特徴でした。低いカメラ位置(畳の視点)、抑制された演技、余白を楽しむ長回し。これらは欧米人にとって「エキゾチックで神秘的」でしたが、同時に「難解で、テンポが遅い」とも捉えられていました。

ジョン・フォードの継承者として

対して黒澤明は、自身が敬愛するアメリカの西部劇の神様、ジョン・フォードの影響を隠そうとしませんでした。 彼は日本映画特有の情緒や「間(ま)」に過度に頼ることをよしとせず、「アクションを繋ぐためのカッティング(編集)」を徹底的に追求しました。

黒澤映画の本質は「動き」にあります。画面の中を侍たちが疾走し、馬が駆け抜け、カメラ自体も動く。そして、それらをテンポの良いカット割りで繋いでいく。 「着物を着た侍が出てくるのに、映画のリズムは最先端のハリウッドアクション」 このギャップこそが、海外の観客にとって言葉の壁を超えて直感的に「面白い!」と感じさせた最大の要因でした。黒澤映画は、高尚な芸術作品である以前に、バイタリティ溢れる極上のエンターテインメントだったのです。

3. 現代エンタメの基礎「チームもの」の発明

黒澤明の功績の中で、映画史における最大の発明と言えるのが『七人の侍』における脚本構造です。 これは「特殊な技能を持ったプロフェッショナルをスカウトし、チームを組んで、困難なミッションに挑む」というプロットです。

今でこそ当たり前のように感じる設定ですが、実はこれを映画のフォーマットとして完成させたのは黒澤明だと言われています。

- 『荒野の七人』(西部劇リメイク)

- 『オーシャンズ11』(泥棒チーム)

- 『アベンジャーズ』(ヒーローチーム)

- 『特攻野郎Aチーム』

これらすべての源流には『七人の侍』があります。 それぞれのキャラクターに明確な役割(リーダー、参謀、ムードメーカー、剣豪、若手、道化など)を与え、前半でメンバー集めを描き、後半で決戦を描く。 この黄金のパターンを作り上げた時点で、黒澤明は世界中の脚本家にとっての「師」となりました。この普遍的な構造があったからこそ、時代劇というドメスティックな設定でありながら、世界中でリメイクされ続けているのです。

4. 映画の常識を覆した「執念のリアリズム」と技術

最後に、技術面での革新性についても触れておきましょう。当時の映画撮影の常識では考えられない手法を次々と導入し、映像に異常なまでの「圧」を持たせました。

望遠レンズが作る「熱気」

当時の映画は広角レンズや標準レンズで撮影するのが一般的でしたが、黒澤は望遠レンズを多用しました。 望遠レンズには「圧縮効果」があり、背景と人物の距離が縮まって見えます。これにより、大勢の侍や農民が画面の中でひしめき合っているような、息苦しいほどの密度と熱気が生まれました。 また、カメラが遠くにあることで俳優がカメラを意識せず、より自然で野性味のある演技を引き出すことにも成功しています。

墨汁の雨とマルチカム

『羅生門』や『七人の侍』の豪雨シーンも伝説的です。 普通の水では映画のフィルムには白く映りません。そこで黒澤は、水に墨汁を混ぜて大量に降らせました。これにより、雨が暴力的なまでの質量を持って画面に映し出され、モノクロ映像の中に強烈なコントラストを生み出しました。 さらに、一度のアクションを途切れさせないために、複数のカメラを同時に回す「マルチカム方式」を導入。今のテレビ収録やアクション映画では当たり前の手法ですが、これを大胆に取り入れることで、編集のリズムと演技のリアリティを両立させました。

5. 『羅生門』が突きつけた哲学的テーマ

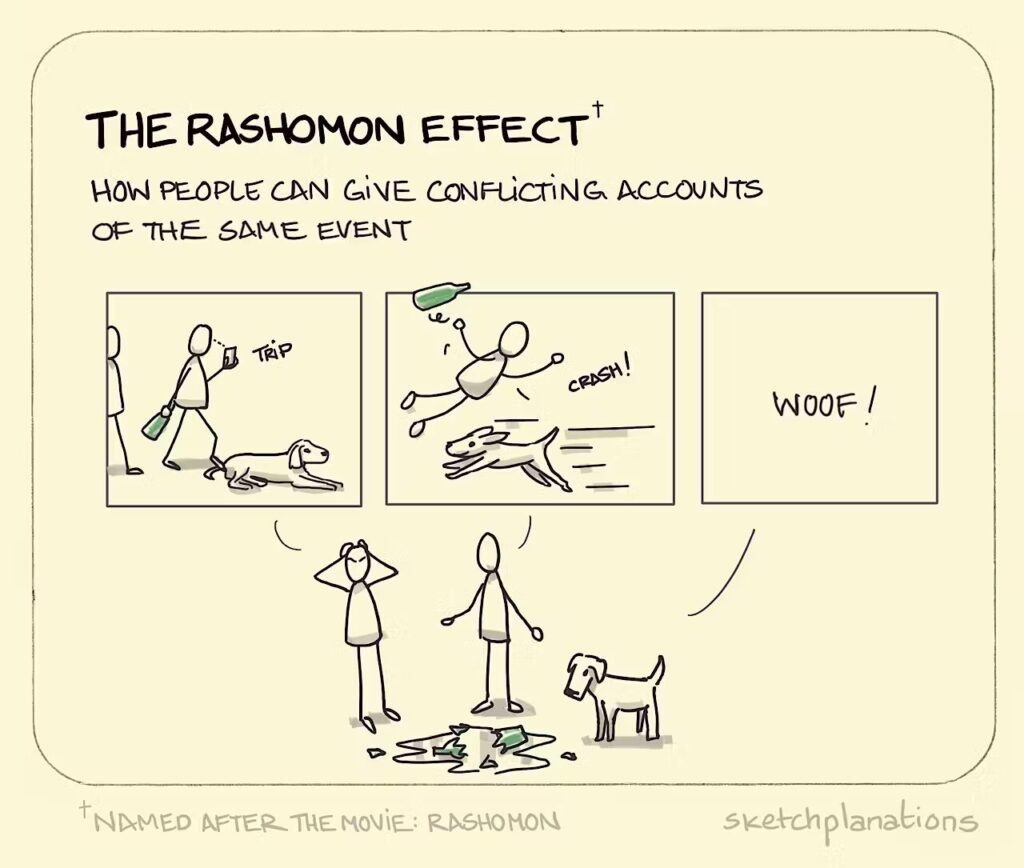

技術やアクションだけでなく、テーマの深さにおいても海外に衝撃を与えました。特に『羅生門』です。 一つの事件に対し、当事者たちが「自分に都合の良い嘘」をつき、結局何が真実かわからないまま終わるという構成。

これは現在、世界中の映画用語で「ラショウモン・エフェクト(羅生門効果)」と呼ばれています。「客観的な真実など存在せず、あるのは主観的な真実だけだ」という哲学的な問いかけは、当時の西洋の知識層やクリエイターを唸らせました。 単なるチャンバラ映画ではなく、人間心理の深淵を覗き込むような文学性を持っていたことも、評価を決定づけた要因です。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

黒澤明が海外で評価された理由。

それは、彼が日本的な素材を扱いながらも、映画という言語の「文法」を世界基準、あるいはそれ以上のレベルで操っていたからに他なりません。

彼は「日本人だから分かる」という甘えを許さず、「人間とは何か」「正義とは何か」という普遍的なテーマを、誰が見ても興奮するダイナミックな映像で描き切りました。だからこそ、スピルバーグやルーカスといった後の巨匠たちがこぞって彼を師と仰いだのです。

「映画に国境はない」という言葉がありますが、それを真の意味で証明してみせたのが黒澤明という映画監督でした。もし食わず嫌いでまだ観ていない作品があるなら、ぜひ一度体験してみてください。

そこには、古臭い日本映画ではなく、現代のハリウッド超大作をも凌駕するエネルギーが渦巻いています。

白黒映画も、観なきゃいけないね!

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント