映画監督ポール・トーマス・アンダーソン(PTA)が、カルト宗教を題材に、人間の内なる狂気と救済への渇望を鋭く描き出した意欲作、それが『ザ・マスター』です。

第2次世界大戦後のアメリカを舞台に、精神的なトラウマを抱える孤独な男と、彼を導こうとする新興宗教のカリスマ的な指導者との間で繰り広げられる、異様な師弟関係を描き出しています。

この作品は、PTA監督のキャリアの中でも特に挑戦的な試みとして知られ、観客の倫理観を試すような傑作と言えるでしょう。

これがまた、いろんな理由があって難解なんです。なので、詳しく解説していきますね。

よく分かんなかった人はぜひ読んでほしいよ!

作品概要と受賞歴

『ザ・マスター』は、ポール・トーマス・アンダーソン(PTA)監督にとって長編第6作目にあたる作品で、2012年に公開されました。

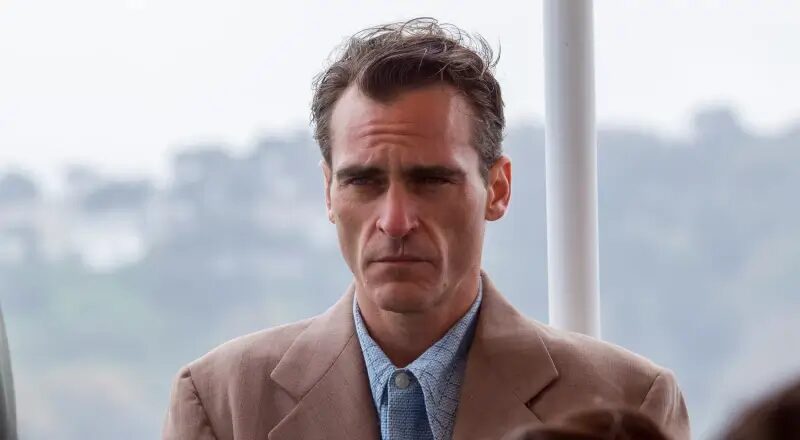

第2次世界大戦から帰還した元兵士フレディ・クエル(ホアキン・フェニックス)の、精神的なトラウマと孤独な戦いを描く本作は、新興宗教団体「ザ・コーズ」の指導者ランカスター・ドッド(フィリップ・シーモア・ホフマン)との出会いを軸に展開します。

本作は批評家から絶賛され、数々の映画賞を受賞・ノミネートしました。具体的には、第69回ヴェネツィア国際映画祭では、ポール・トーマス・アンダーソン監督が銀獅子賞(最優秀監督賞)を受賞し、主演のホアキン・フェニックスとフィリップ・シーモア・ホフマンが異例の男優賞を二人同時受賞しています。さらに、第85回アカデミー賞でも、主演男優賞、助演男優賞、助演女優賞の主要3部門にノミネートされました。

あらすじ

第二次世界大戦終結後。元海軍兵士のフレディ・クエルは、精神的な傷と、制御できない暴力衝動、そして自作の毒性の強い酒への依存に苦しみ、社会生活を送ることができませんでした。

写真館や農場など職を転々としますが、衝動を抑えられずにトラブルを起こしては逃亡を繰り返します。そんなある夜、彼は豪華な船上で開催されていたパーティーに紛れ込み、そこで新興宗教団体「ザ・コーズ」の創始者ランカスター・ドッドと運命的に出会います。

ドッドはフレディが作った酒を気に入り、彼の抱える内なる狂気と不安定さの中に、「救済されるべき素質」を見出します。ドッドはフレディを自分の右腕として迎え入れ、信者たちが見守る中、「処理(Processing)」と呼ばれる一対一の精神的な問いかけを行うセッションを通して、フレディの魂を鎮めようと試みるのです。

しかし、知性的で理路整然としているドッドと、本能的で野獣のようなフレディは、ことあるごとに対立します。その関係は信仰を超えた支配と依存、そして愛憎が入り混じる異様なものへと発展していき、フレディは本当に救済されるのか、ドッドは彼を完全に支配できるのか、二人の危うい旅路が描かれていきます。

元ネタと映画界のタブーへの挑戦

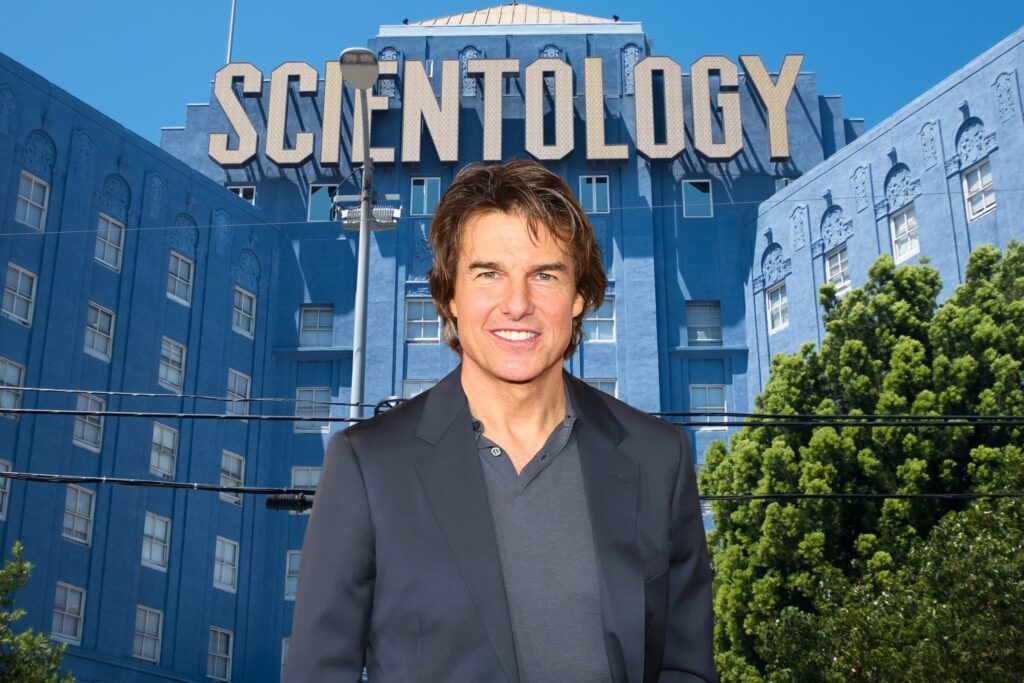

この作品の最大の注目点は、新興宗教「ザ・コーズ」が、実在の宗教であるサイエントロジーを強くモチーフにしている点です。

ランカスター・ドッドのキャラクターは、サイエントロジーの創始者L・ロン・ハバードがモデル。また、ドッドの名前の元ネタの一つは、伝道師の半生を描いた映画『エルマー・ガントリー』(1960年)の主演俳優バート・ランカスターから採用されています。

PTA監督がこのテーマに挑んだ個人的なきっかけも重要です。監督が『パンチドランク・ラブ』でタッグを組んだデジタルアーティスト、ジェレミー・ブレイク氏が、サイエントロジーとの関係が取り沙汰される中で亡くなったことが、本作の制作に大きな影響を与えています。さらに、『マグノリア』で主演したトム・クルーズが同教団の著名な会員であることなども、PTA監督にとってこの宗教が身近であり、映画界におけるタブーに挑む意欲的な作品となりました。

撮影手法がもたらしたリアリティと狂気

撮影方法にも、作品のテーマを際立たせる工夫が凝らされています。

前作『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』と同様に、印象的なシーンを先に撮影し、それらを後から繋ぎ合わせるという非線形な撮影手法が用いられました。

この手法は、俳優陣、特にフレディ役のホアキン・フェニックスによるアドリブを多く生み出し、予測不能な生々しい狂気を映像に閉じ込めることに成功しています。

特にホアキン・フェニックスの演技は、時に監督でさえコントロールできないほどだったと言われています。拘置所のシーンはその最たる例で、便器を壊す演技はアドリブであり、撮影場所の美術品であったために弁償する事態にまで発展しました。

名前に込められた意味

主人公の名前に込められた意味は、物語の核心を突いています。

フレディの姓であるクエル(Quell)は、英語で「鎮圧する」「抑え込む」「静める」という意味を持ちます。

これは、内なる暴力的な衝動を抱え、それを鎮めることができないフレディの苦悩と、ドッドが彼を「処理」することで内なる悪魔を鎮圧しようとするという、物語の根本的なテーマを象徴しているのです。

監督自身が投影された登場人物

PTA監督は、自身の内面や家族との関係性を、登場人物に投影させていると言われています。

フレディや『パンチドランク・ラブ』の主人公アダム・サンドラーが演じた役柄には、女性家庭で育ち、何をしても上手くいかなかった若い頃のPTA監督自身が投影されていると解釈されています。

PTAにも姉や妹がたくさんいます。

『マグノリア』でジェイソン・ロバーズが演じたキャラクターはPTA監督の父を投影した役柄であり、PTA作品には父と子の葛藤、そして家族を求めるというテーマがしばしば描かれています。

本作では特に、フレディに自身を投影し、家族のような存在を求めるというドラマに仕上げているわけです。

特殊な映像表現と家族への想い

本作の全編を通して流れる、どこか不思議で印象的な映像にも、監督の強い想いが込められています。

監督は、劇中でフレディが使用するブッシュプレスマンカメラのような、家族写真を撮るための温かく、特別な映像を望みました。

そのために、通常の35mmではなく、より解像度が高く独特の深みを持つ65mmカメラという特殊な機材を大々的に採用しています。この特殊なカメラが、カルトの世界とフレディの孤独を、美しくも異様な映像として捉えることを可能にしました。

秘められた「愛」と別れの結末

ランカスター・ドッドとフレディの関係は、師弟関係を超えた、ある種の「愛」が示唆されています。

ランカスターが歌うシーンの楽曲「I’ll Go No More A Roving」の歌詞は、フレディに向けたラブソングのように聞こえます。その直後に、ランカスターの妻がフレディに性的な行為を行うシーンが続くことは、ランカスターのフレディに対する愛が、性的な支配欲や、教祖としての願望を含んでいることを示唆しています。

実は、ポスターに映る主要な3人の三角関係を描いた映画だったんですね。それぞれのマスターがいるという。

物語の最後、フレディが関係を持つ女性の名前が「Win」であることも象徴的です。これは、フレディがランカスターの「ザ・コーズ」から離れ、内なる狂気に「打ち勝った(Win)」ことを暗示していると解釈できます。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『ザ・マスター』は、フレディとランカスターという二人のカリスマが交錯することで生み出される緊張感と、PTA監督ならではの緻密な演出、そしてホアキン・フェニックスとフィリップ・シーモア・ホフマンという二大名優の凄まじい演技の応酬が見どころです。

タブーに挑み、人間の弱さや、宗教という名の支配と依存の関係性を深く掘り下げた本作は、観る者に強烈な問いを投げかけます。

ぜひ、この深いテーマと映像美を、ご自身の目で確かめてみてください。

コメント