ポール・トーマス・アンダーソン(PTA)監督が2007年に発表した『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』は、石油採掘に生涯を捧げた一人の男の半生を追う、凄まじいエネルギーに満ちた作品です。

ダニエル・デイ=ルイスが演じる主人公の狂気と、広大なアメリカ西部の風景が織りなす映像は、観る者に圧倒的な衝撃を与えます。

本作は、サクセスストーリーではなく、アメリカ社会が抱える根源的な矛盾、すなわち「資本主義」と「信仰」の間に横たわる深い闇を鋭く描き出しています。

なぜこの映画が時代を超えて評価され続けるのか、その深層を探ります。

これまでのPTA作品と大きく変わって、シリアス一色かつ難解なストーリーになっていますので、詳しく解説していきます。

まずは作品概要からだね!

🎬 作品概要とあらすじ

本作は、20世紀初頭のアメリカ西部、カリフォルニアの油田地帯を舞台に、一獲千金を狙う野心的な山師ダニエル・プレインヴューの壮絶な人生を描いた物語です。

石油発掘に情熱を注ぐダニエルは、ある日、サンデー牧場に石油が出る兆候があるという情報を得ます。

彼は血の繋がらない幼い息子H・W.を伴い、巧みな交渉術で土地を安価に買い集め、ついに莫大な油田を掘り当てて巨万の富を築き上げます。

しかし、その成功は、ダニエルの魂を徐々に蝕んでいきます。彼は、土地の権利をめぐり、地元の教会でカリスマ的な力を持つ若き牧師、イーライ・サンデーと激しく対立することになります。ダニエルの石油への飽くなき欲望は、彼を孤独へと追いやるだけでなく、家族との絆や、人間としての倫理観さえも破壊していきます。

この映画は、貧しい一人の男が、富と権力への渇望によって、最終的に非情な「資本の怪物」へと変貌していく、その破滅的な軌跡を冷徹な眼差しで捉えています。作品タイトル『There Will Be Blood(血が流れるだろう)』は、単に暴力の予言ではありません。これは、地中から湧き出る「石油(オイル)」を大地とアメリカの「血」に見立てたダブルミーニングです。ダニエルが「黒い血」を吸い上げる行為が、彼自身と周囲の人々の魂と血縁を破壊していくことを、タイトル自体が暗示しています。

🌎 舞台背景:富と信仰が交錯する時代

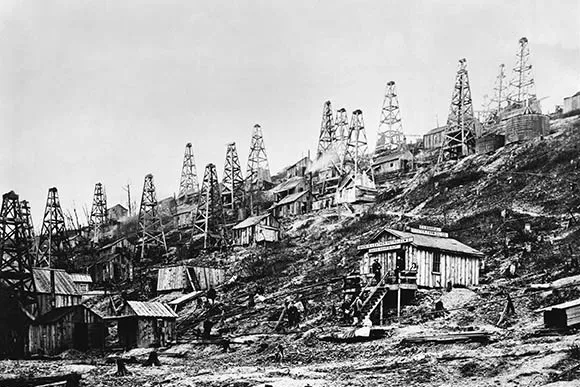

本作の舞台は、1898年から1902年にかけての、アメリカ西部が大きく変貌を遂げた時期から始まります。この時代は、従来のゴールドラッシュ(金)から、より大きな富を生み出すオイルラッシュ(石油)へと、アメリカの主要産業と富の源泉が劇的に変化した過渡期にあたります。

当時のアメリカは、急速な産業化が進んでいたとはいえ、貧富の差が激しく、特に西部ではまだインフラが未発達な地域が多く、多くの人々が富を求めて荒野を彷徨っていました。ダニエル・プレインヴューのような石油屋は、まさにこの時代の「アメリカン・ドリーム」という名の、強欲な資本主義の波に乗ろうとした人々の象徴です。

また、PTA監督作品は、これまでも『ブギーナイツ』や『マグノリア』など、監督自身の出身地であるカリフォルニアを舞台にすることが多いですが、本作もまた、初期のカリフォルニア油田地帯が持つ、未開拓の野蛮なエネルギーを背景として描かれています。

🎥 大きく変わった作風と制作方法

これまでのPTA監督作品、例えば『パンチ・ドランク・ラブ』までは、一風変わったユーモアや人間的な温かさ、そしてコメディ色が強く、エンディングに向かって物語が収束していく一般的な手法で制作されていました。

しかし、本作『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』では、監督の作風は一変します。全編を通して一切の笑いの要素が排され、徹底して冷徹でシリアスなトーンが貫かれています。

制作方法においても大きな変化がありました。『パンチ・ドランク・ラブ』までのような緻密な脚本に基づく一般的な撮影方法ではなく、本作では監督が撮りたいと考えていた、いくつかの強烈なシーンやイメージを先に撮影し、それらを繋ぎ合わせるようにして、他のシーンが撮影されるという異例の方法がとられています。この制作スタイルが、物語の難解さや、独特のリズムを生み出す要因となっています。また、ダニエル・デイ=ルイスとポール・ダノのアドリブが多用されており、それが俳優たちの狂気をより生々しく際立たせています。

どのシーンがはじめに撮られたもので、どのシーンがアドリブか。そんなことを考えながら観るのもこの作品の楽しみ方のひとつですね。

⚔️ 資本主義に憑りつかれた男VS.偽善的なカリスマ牧師

本作の核心的な面白さは、ダニエル・プレインヴューと牧師イーライ・サンデーという、アメリカ社会の二つの権力を象徴する両雄の激しい対立にあります。

- ダニエル・プレインヴュー(資本主義の狂気): 富と支配欲に取り憑かれ、手段を選ばない冷酷な資本家です。彼にとって、他人との繋がりや感情はすべて「ビジネス」のための道具に過ぎません。ダニエル・デイ=ルイスの鬼気迫る演技は、その孤独で底なしの欲望を体現しています。

- イーライ・サンデー(偽善的なカリスマ): 町の精神的な支柱である牧師でありながら、彼もまたダニエルと同じく、金と権力への渇望に駆られています。宗教の力を使って人々をコントロールし、富を得ようとするイーライの姿は、信仰の裏側に潜む偽善と狂気を感じさせます。

この二人の男が、お互いの仮面を剥がそうと試み、屈辱を与え合うシーンの数々は、観る者に強烈な印象を残します。

💡 モデルとなった人物や話はあるのか

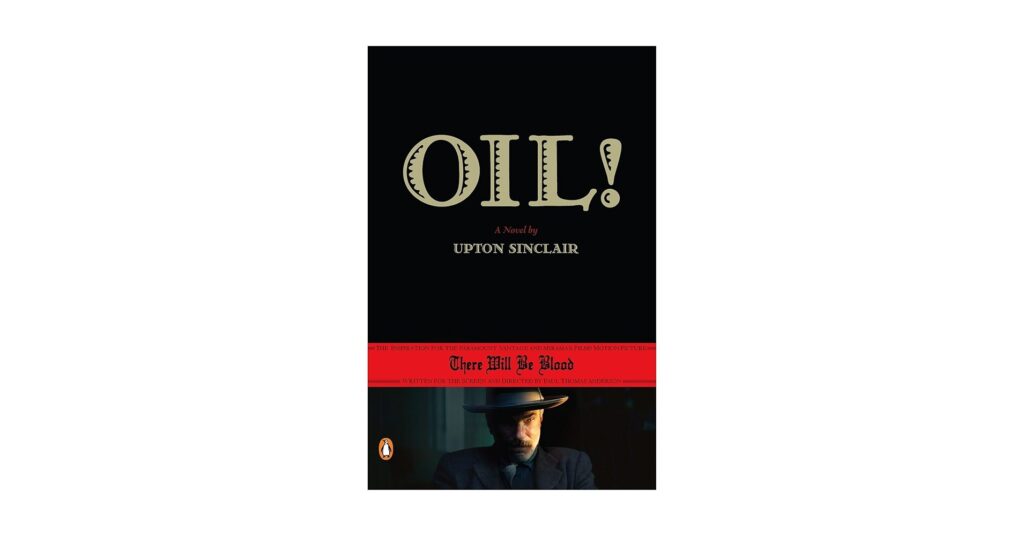

本作は、アプトン・シンクレアの小説『石油!(Oil!)』を原作としていますが、映画の内容は小説のごく一部の要素を抽出し、PTA監督が独自に大幅に脚色したものです。

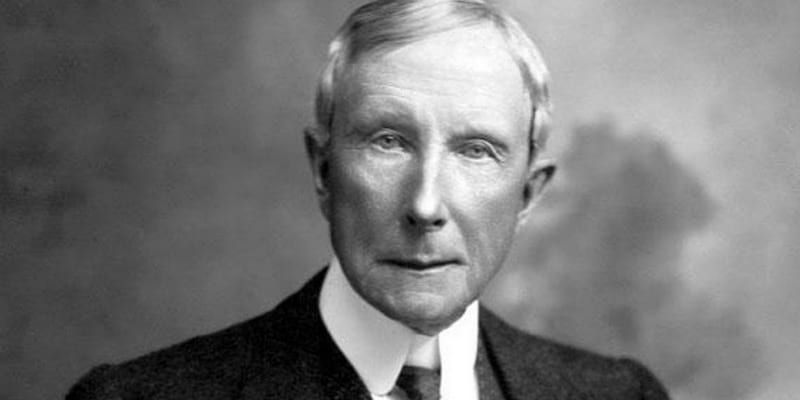

主人公ダニエル・プレインヴューには、当時の石油王たち、特にアメリカ初の億万長者と言われたジョン・D・ロックフェラーや、カリフォルニアの石油ブームで活躍したエドワード・L・ドヒニーといった実在の人物の要素が組み込まれていると言われています。

しかし、この映画は特定の人物の伝記ではなく、「オイルラッシュ時代のアメリカの精神」を象徴的に描き出すことに重きが置かれています。

僕は偽預言者で、神は迷信

『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』の真のメッセージは、資本主義とキリスト教(信仰)の矛盾を暴くことにあります。

物語のクライマックス、没落し金の無心にやってきたイーライ・サンデーに対し、ダニエル・プレインヴューは冷酷な条件を突きつけます。ボーリング場でイーライを激しく打ちのめし、半殺しの状態にしたダニエルは、自らの信仰を完全に否定する言葉を、屈服の証として強制的に叫ばせます。その言葉こそが、「私は偽預言者だ!神は迷信だ!(I am a false prophet! God is a superstition!)」です。

これは、ダニエル自身が「金のためなら魂を売り渡す剥き出しの強欲」を体現しているのに対し、イーライが「神」という仮面を被った、より悪質な偽りの存在であることを示す、ダニエル流の「証明」です。

ダニエルは、自分を欺き、利用しようとしたイーライに対し、彼が築き上げた唯一の権威である「信仰」を、彼自身の口で破壊させるという、最も残酷な屈辱を与えます。

このシーンは、アメリカ社会が成立する二大要素——強欲な資本主義(ダニエル)と偽善的な信仰(イーライ)——が、実は同じく「金」への欲望に根差した虚構であったことを示しています。そして、剥き出しの強欲(ダニエル)が、偽善的な信仰(イーライ)を、暴力によって打ち負かす結末は、現代アメリカの拝金主義的な病理にまで通ずる、痛烈なメッセージを投げかけているのです。

完全に信仰が敗北するように描いているのが、なかなかエグイです。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』は、石油という「黒い血」に取り憑かれた一人の男が、いかにして人間性を失い、怪物と化したのかを、冷徹かつ壮大なスケールで描いた傑作です。

ダニエルの孤独な末路は、私たちに「富とは何か」「成功とは何か」という、根源的な問いを突きつけます。

そして、資本主義とキリスト教(信仰)の矛盾を暴く痛烈な社会的なメッセージ。

見る者を圧倒する映像と演技、そして重厚なテーマ性を持つ本作は、現代を生きるすべての人にとって、深く考えるきっかけを与えてくれるに違いありません。

二人の演技も必見ですが、要所要所で許されてしまうダニエルの罪の数々にもご注目ください。

心にずしっと残る映画だったよね…。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント