スタジオジブリ作品と聞けば、多くの人が壮大なファンタジーや美しい自然描写を思い浮かべるだろう。

しかし、1999年に公開された高畑勲監督作品『ホーホケキョとなりの山田くん』は、そんなジブリのイメージを根底から覆す異色作。

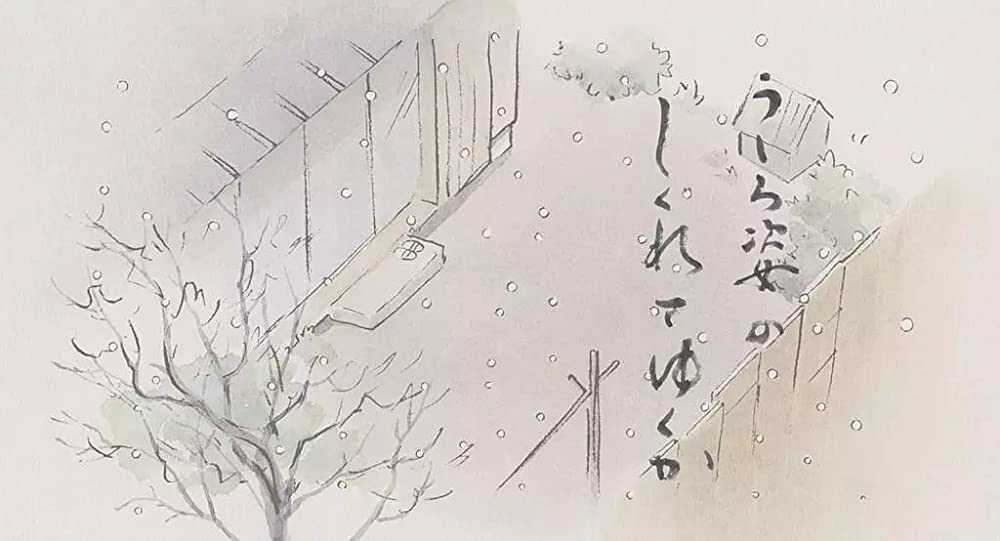

朝日新聞に連載されていた四コマ漫画を原作に、水彩画のような淡いタッチとシンプルな線で描かれた、どこにでもいそうな山田一家の日常を綴る本作。

ドキュメンタリーのような素朴な描写は、劇場で観客に戸惑いを与え、日本での興行収入は振るわなかかった。

公開された1999年は、『もののけ姫』(1997年)が興行収入201.8億円、『千と千尋の神隠し』(2001年)が316.8億円という、ジブリ作品史上最大の成功作に挟まれた時期であり、本作はその間に投じられた「異物」とも表現されることがある。

公開当時、興行収入は15.6億円にとどまり、当時の配給収入で計算すると、ジブリ作品の中では低位に位置する。

しかし、その評価は単純な商業的尺度では測れない複雑な様相を呈している。

従来のジブリファンからは「いつもの作画が好き」「個性が強すぎて倦厭されがち」といった声が聞かれる一方で、一部の批評家や観客からは「技術的クオリティーが高すぎる」「高畑勲監督の傑作」と絶賛されるなど、評価が大きく分かれた。

今回の記事では、本作が持つ「ジブリ作品としての異色性」「視覚表現の革新」「音楽的哲学」「社会問題の描写」といった多面的なテーマを、当時の時代背景と高畑勲監督の作家性とを照らし合わせながら、専門的かつ網羅的に考察します。

やはり高畑勲作品だから、とんでもなく奥が深いのかな?

第1章:『ホーホケキョ となりの山田くん』の特異性

1.1 ジブリ作品における「異色作」としての立ち位置

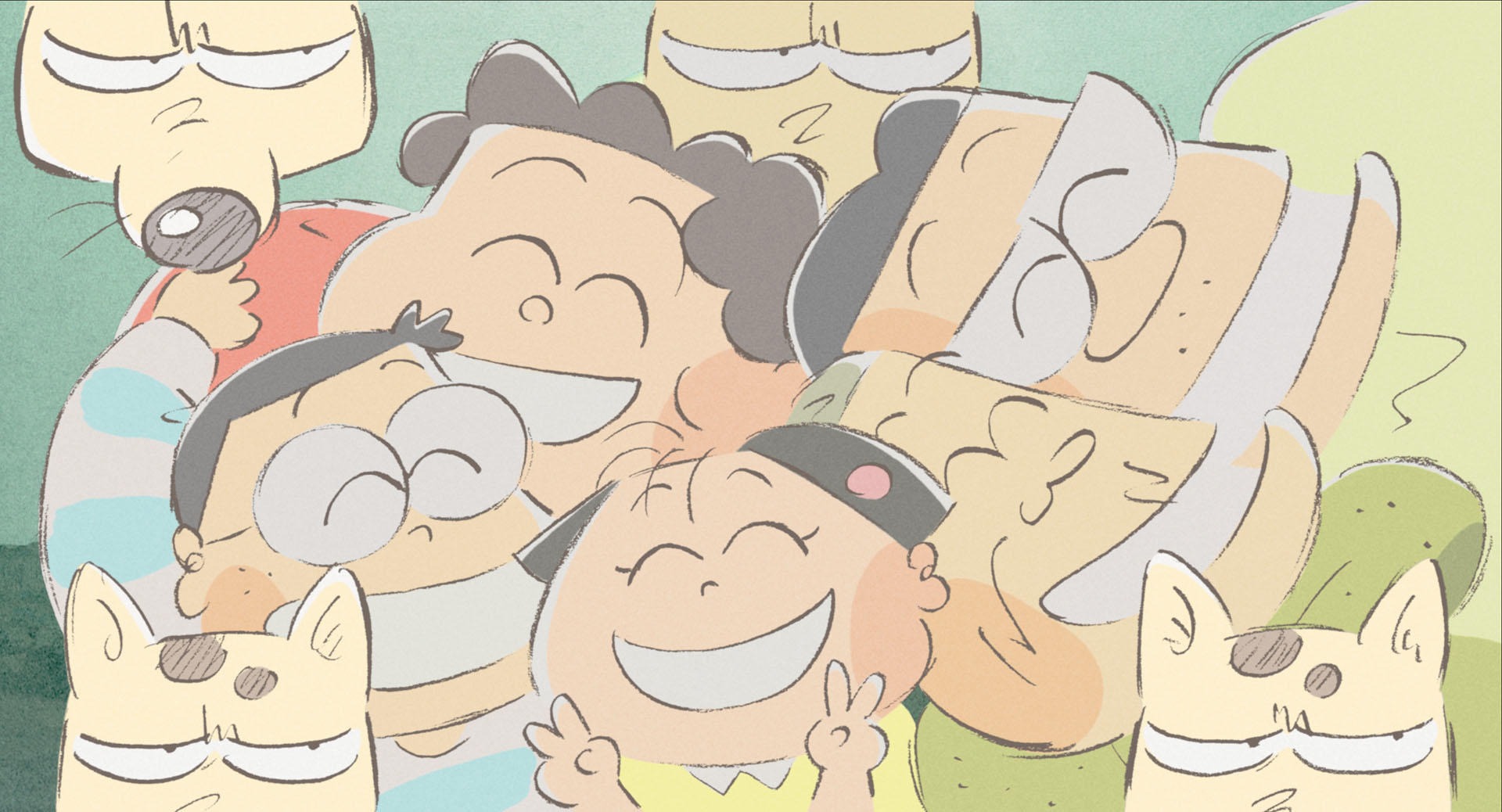

『ホーホケキョ となりの山田くん』は、従来のジブリ作品が持つ「アクティブでファンタジー色の強い」作風とは一線を画す。宮崎駿監督の『もののけ姫』が「生きろ」という強いメッセージを放ち、壮大なスケールの冒険を描いたのに対し、本作は「日常の話が、のほほんとコミカルに」描かれている。この方向性の違いが、従来のジブリファンに戸惑いを与え、興行的な失敗の一因となったとされている。

本作の特異性は、ある批評家が提示した「もののけ姫のストーリーを精密機械にたとえるならば、となりの山田くんのそれは原生動物である」という比喩に集約されている。複雑な構造を持つ精密機械が「少しでも狂いが生じると動かなくなる」のに対し、単純な原生動物は「タフで打たれ強く、切断されても生きている」。この「単純さゆえの奥深さ」こそが、高畑監督が本作で描きたかった「活力の原点としての家族」の姿であり、複雑な現代社会に対する一つの哲学的解答として提示された。商業的な成功よりも、芸術的探求や実験性を追求した結果、一部の専門家には高く評価されたものの、大衆的な共感を得るには至らなかったのである。

1.2 四コマ漫画から映画へ:いしいひさいちと高畑勲の対話

本作の原作は、いしいひさいちによる4コマ漫画である。4コマ漫画は、起承転結が瞬時に完結する「断片」の連続であり、物語的な連続性を持たない。高畑監督は、この原作の特異性を「映画の全編を貫いているテーマがない。あえて言えば、平凡な家族のちょっとした日常の積み重ねを描くというテーマしかない」という形で映画の構造に取り入れた。これは、ストーリー性よりも、日常の「積み重ね」そのものに価値を見出す、極めて挑戦的な試みである。

また、漫画的な表現手法をアニメーションとして再解釈する試みも随所に見られる。例えば、母親のまつ子が慌てて走る様子を「丸い綿ボウシのような絵記号を幾つも転がしてスピードを表現」したり、息子であるのぼるの「ドキドキ」を「ドクロマークの吹き出しが『ボキッ』という効果音と共に瞬時に『形成』される」といった描写はその好例である。これは単なる漫画の再現ではなく、漫画的記号をアニメーションの「動き」として昇華させ、キャラクターの内面を視覚的に表現する新たな文法を確立している。

第2章:視覚表現の革新と国際的な影響

2.1 水彩画タッチの挑戦:フランスアニメとの共振

本作のアニメーションは、手描きのような淡いタッチで描かれており、従来のセルアニメとは一線を画す独特の世界観を持っている。これは、高畑監督が意図した「筆で線を描くことにおいて、光と影とその美しさがとても重要」という考えに基づいている。従来のセルアニメが「真っ直ぐな線、または太い線」でモチーフの微動を隠そうとするのに対し、本作では、あえて線の持つゆらぎや筆のタッチを活かしている。この手法は、日本の商業アニメの伝統とは異なる、欧州のアニメーション、特にフランスの絵本のようなスタイルに連なる表現である。

また、カメラワークにおいても実験的な試みが見られる。高畑監督は、横の構図が中心になりがちなアニメーションに奥行きを与えるため、人物を斜め上から見下ろす「俯瞰による縦の構図」を意図的に持ち込んでいる。さらに、たかしが公衆電話にへたり込むシーンでは、固定カメラからたかしの歩調に合わせたカメラワークへと切り替わり、観客に「一緒にヨロけるような感覚」を与える。これは、物語を追うのではなく、キャラクターの感情や体験を観客に共有させるための極めて意図的な演出である。

この手書き風のスタイルは、高畑勲監督が手掛けた2013年公開の『かぐや姫の物語』へと引き継がれている。同作では、アニメーターが描いた線を生かしたスタイルが採用され、背景も動画に近いタッチで描くことで、両者が一体となり「一枚絵が動く」ような革新的な画面作りを実現した。これは、水彩画タッチの『山田くん』が試行錯誤した表現手法の延長線上にあり、高畑監督の芸術的な探求が結実した形と言えるだろう。

2.2 『山田くん』が海外、特にフランスに与えた影響

『ホーホケキョ となりの山田くん』の革新的な視覚表現は、海外のクリエイターに大きな影響を与えた。アメリカの脚本家マイケル・アーントは「この作品が無ければ、アカデミー賞受賞作品である『リトル・ミス・サンシャイン』やピクサー作品の『トイ・ストーリー3』は誕生していなかった」とまで述べている。また、フランスの映画監督アマンディーヌ・フルドンも多大なる影響を受けたとされている。本作の制作にはフランス人アニメーターのダビッド・エンスィナス氏が参加しており、制作過程で両国の表現手法が交流していたことも窺える。

フランスは「宮崎作品と同じぐらい高畑作品が紹介されている唯一の国」であり、「彼こそ日本のアニメ界においてもっとも重要な人物」と評されている。これは、高畑監督の『アルプスの少女ハイジ』や『母をたずねて三千里』が古くから広く知られており、宮崎監督とは異なる「作品そのもの」が評価されてきた背景がある。『となりの山田くん』が切り開いた水彩画風の表現や、物語の断片性といった実験的な手法は、絵本やアートアニメーションの伝統が根強いフランスにおいて、特に高く評価され、後進のクリエイターに大きな影響を与えたと考えられる。

第3章:俳句が彩る日本の心象風景

3.1 歳時記としての俳句:日常に潜む「風雅」の発見

本作では、松尾芭蕉や与謝蕪村、種田山頭火の俳句が随所に挿入されている。

これらの俳句は、単なる装飾ではない。各エピソードのタイトルとして、また歳時記のように、物語に季節感や時間の流れを付与する役割を担っている。さらに、各エピソードの「趣旨」を象徴的に示すことで、何気ない日常の出来事に深みと詩的な意味を与えている。

劇中には、以下のような俳句が挿入されている。

- 松尾芭蕉

- 「秋の夜を打ち崩したる咄かな」:静かな秋の夜に、賑やかな話し声が響く様子を表現しています。

- 「やがて死ぬけしきは見えず蝉の声」:短い命のはずの蝉が、まるで永遠に生きるかのように力強く鳴く様子を描き、生のはかなさと力強さを対比させています。

- 「こちら向け我もさびしき秋の暮」:秋の夕暮れ、一人寂しい気持ちでいる作者が、別の誰かに向かって「私と同じ寂しさを感じているなら、こちらを向いてほしい」と呼びかける切ない句です。

- 「梅が香にのつと日の出る山路哉」:梅の香りが漂う山道で、突然日が昇る様子を、まるで生命が力強く生まれるように表現しています。

- 「蛸壺やはかなき夢を夏の月」:夏の月明かりの下、蛸壺の中にいる蛸が短い夢を見ているという、命のはかなさを感じさせる句です。

- 与謝蕪村

- 「春雨やものがたりゆく蓑と傘」:春の雨の中、蓑と傘をさした二人が連れ立って歩く様子を、「語らいながら歩いている」と擬人化することで、和やかな雰囲気を表現しています。

- 種田山頭火

- 「うしろすがたのしぐれてゆくか」:しとしとと降る時雨(しぐれ)の中を一人歩いていく後ろ姿を詠んだ句で、孤独や寂しさがにじみ出ています。

高畑監督の作品における詩的表現は、他の作品にも見られる共通項である。例えば『火垂るの墓』では、「死に行く者」のメタファーとして「蛍」が用いられている。節子が「蛍、かわいそうやから、逃してあげよ」という発想がないまま、翌朝には「お墓作ってんねん」と言う残酷な描写は、美しいものもやがて死ぬという、監督の冷徹なリアリズムを物語る。一方で『となりの山田くん』の俳句は、日々の生活の中にある「風雅」や「ユーモア」を切り取り、人生の肯定へと繋げている。この対比は、同じ監督でありながら、対象とする題材によって詩的表現の方向性が真逆であることを示している。

3.2 俳句と家族の哲学:諦観と受容の美学

俳句が描く「どうしようもない」自然の美しさや、はかない人生の様相は、作品の根底にある「諦めが肝心」という山田家の哲学と深く結びついている。この「諦めこそいかなる事態に出会っても、くじけたり折れたりキレたりしないための秘訣」という言葉は、本作の重要なテーマを代弁しています。この言葉は、父・たかしがある結婚式の祝辞で述べたセリフとして登場します。

これは、どんなに酷い仕打ちでも「許せなければ生きていけない」という、他人と暮らす上で不可欠な精神に通じる。俳句は、こうした山田家の「どうしようもなさ」を受け入れる精神を文学的に裏付ける役割を果たしている。それは、不完全な現実をありのままに受け入れ、それでも前向きに生きるための「なぐさめ」へと繋がる。

第4章:矢野顕子の音楽:風が吹き抜ける「なぐさめ」の旋律

4.1 高畑勲が求めた「癒し」ではなく「なぐさめ」

本作の音楽は、高畑監督の希望で矢野顕子が担当した。監督は矢野の音楽を「自由でくつろいだ、風の吹き通うゆとりの音楽」と評し、作品に「癒し」ではなく「なぐさめ」を求めたとされている。

1990年代に流行した「癒し」という言葉は、気分を落ち着かせる「消極的な」行為として捉えられがちだった。一方、高畑監督が定義する「なぐさめ」は「現実を受け入れて、この世でもう少し楽に生きるためのもの」であり、「痛みを抱えたままこの世界を生きる人々への励まし」である。高畑監督が『火垂るの墓』で「反戦」という単純なメッセージを拒否したように、彼は『となりの山田くん』でも「癒し」という当時の流行語を拒絶した。矢野顕子も「癒し」という言葉に「ずるい感じ」を抱いていたとされ、両者は大衆が安易に求める「心地よい結論」を提示することを拒み、より複雑で現実的な人間の姿を描こうとする共通の作家性を有していたのである。

4.2 楽曲分析:「愉快な音楽」「カッコウ」「電話線」

矢野顕子の楽曲は、作品の世界観を軽やかに支えている。コミカルなシーンに流れる「愉快な音楽」は、その軽やかなメロディとリズム、そして矢野の親しみやすい声で、山田家の日常に温かい空気を吹き込み、笑いを加速させる役割を担っている。

挿入歌「電話線」の歌詞には「細い声をのせた電話線は夢中で空をかけてゆくの」とあり、物理的な距離を超えた心の繋がりや、不確かさの中を浮遊するようなコミュニケーションを描き出している。この楽曲は、家族の感情や思考が形のないまま伝わる様子を象徴的に表現している。主題歌「ひとりぼっちはやめた」も、家族という共同体の中で生きる人々の「一人ではいられない」という普遍的なテーマを象徴している。矢野顕子の音楽は、単なる背景音楽ではなく、作品の思想を体現する重要な要素となっている。

第5章:暴走族の描写と父親の葛藤

5.1 1990年代の若者文化と社会背景のリアリティ

本作が公開された1999年は、バブル崩壊後の「失われた10年」の終盤にあたる。1980年代から1990年代にかけて隆盛を極めた暴走族文化は、低賃金・高生活費といった社会問題や、消費文化の変化の中で、社会的地位や経済的豊かさを獲得できない若者たちの「徒労感」の象徴でもあった。彼らは、「退屈を紛らわし、注目を集める」ために、大音量や交通法違反で他人に迷惑をかけるという行動を起こしていたのである。映画に描かれる暴走族のチャプターは、この当時の社会状況をリアルに反映している。

5.2 父親たかしの「役割」と「葛藤」

主人公のたかしは、地方都市にある企業の「雑務課長」であり、家では都合のいい時だけ「一家の大黒柱を気取る」人物として描かれている。彼の役割は、バブル崩壊後の日本社会における、権威や役割が揺らぐ中間管理職男性の象徴である。

たかしが暴走族を追い払おうとするシーンは、単なるコメディではない。このシーンは、現実の描写から「月光仮面」として具現化する彼の心象風景へと変貌し、スケッチ風のリアリズムで描かれている。これは、たかしが現実の自分(雑務課長)とは異なる「英雄」の姿を空想し、無力な自分を救おうとする姿を表している。

社会の閉塞感が生んだ「不条理」を相手に、彼は個人的な「内的現実」の中で孤軍奮闘する。この描写は、バブル崩壊後の日本で、父親としての権威が揺らぐ男の姿を、悲哀とユーモアを交えて浮き彫りにしている。ラストシーンにおけるたかしの「俺が決めるぞ!」というセリフは、現実ではままならない「決断」を、ファンタジーの中で叫ぶことしかできないという皮肉な一面も持っている。この演出は、日常のありふれた出来事の奥に潜む人間心理の複雑さや社会の歪みを見事に捉えている。

今日の映学:不完全さを受け入れる幸福論

最後までお読みいただきありがとうございます。

『ホーホケキョ となりの山田くん』は、壮大な物語や英雄を描くのではなく、「精密機械」のように完璧ではない「原生動物」のような家族の姿を、断片的なエピソードと詩的な表現(俳句)を通じて描き出すことで、現代社会を生きる私たちに、不完全な日常を「あるがまま」に受け入れることの重要性を説いています。

本作が日本で興行的に振るわなかった一方で、海外、特にフランスで高く評価されたのは、物語性よりも「視覚表現の革新性」や、その根底にある「普遍的な人間描写」が評価されたためです。

作品の最後のシーンで、山田家が歌う「ケ・セラ・セラ(なるようになるさ)」というメッセージは、父親の「俺が決めるぞ!」という意気込みとは対照的に、人生の不条理を諦観し、その上で前向きに生きるという山田家の幸福論を象徴しています。

本作は、観客に安易な「癒し」を与えるのではなく、痛みを抱えながらも笑って生きていくための「なぐさめ」を、軽やかな音楽と淡い色彩に乗せて届けた、時代を超えた傑作なのですね。

う~ん、奥が深い!

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント