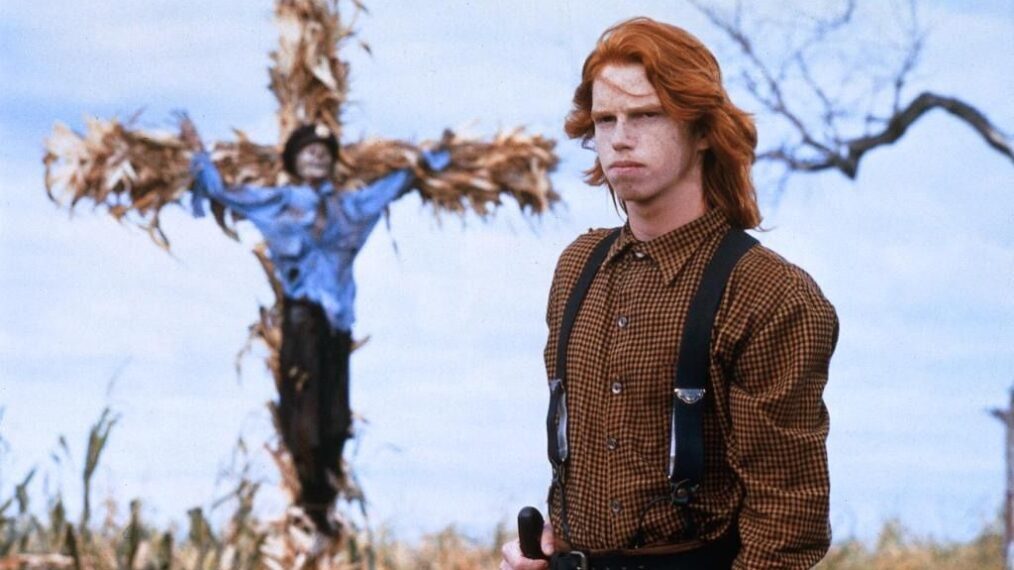

スティーヴン・キング原作、リンダ・ハミルトン出演の映画『チルドレン・オブ・ザ・コーン』(1984年)。この作品は、一見すると何の変哲もないアメリカの田舎町を舞台に、私たちの想像を遥かに超えた恐怖を描き出します。

「カルト集団×子どもたち×トウモロコシ畑」という、見る者の心をざわつかせる設定は、公開から40年近く経った今も、ホラーファンの間で語り継がれる伝説となっています。

詳しく解説していくよ!

作品概要

- 原作: スティーヴン・キングの短編小説『とうもろこし畑の子供たち』

- 監督: フリッツ・カーシュ

- 脚本: ジョージ・ゴールドスミス

- 主要キャスト: リンダ・ハミルトン、ピーター・ホートン

- 公開年: 1984年

あらすじ:子供たちの狂気に支配された町

物語は、新しい勤め先へ向かう途中の夫婦、バートとヴィッキーが、ネブラスカ州の田舎町ゲイトリンに迷い込むことから始まります。彼らは道中で、血だらけになった子どもの死体を発見し、ゲイトリンの町へと助けを求めに向かいます。しかし、そこには大人の姿は一人もおらず、町は子どもたちによって不気味な静寂に包まれていました。

やがて、バートとヴィッキーは、この子どもたちが「畑の向こうから歩いてくる者」という邪神を崇拝するカルト集団であることを知ります。彼らは邪神の教えに従い、19歳以上の人間を皆殺しにしていたのです。夫婦は、リンダ・ハミルトン演じるヴィッキーを中心に、この狂気の集団から逃れ、生き延びるために必死の戦いを強いられることになります。

狂気じみた設定:トウモロコシ畑の恐怖

『チルドレン・オブ・ザ・コーン』の最大の魅力は、そのぶっ飛んだ設定にあります。長閑な田園風景の代名詞であるトウモロコシ畑が、恐怖の舞台へと一変するのです。高く伸びたトウモロコシの葉が視界を遮り、夫婦はいつ、どこから子供たちが現れるか分からないという緊張感に常に晒されます。

純粋無垢であるはずの子どもたちが、狂信的なカルト集団と化し、大人たちを冷酷に殺戮するという設定は、私たちの常識を根底から揺さぶります。彼らは、自分たちの教義を盲信し、何の罪悪感もなく暴力に手を染めるのです。このギャップこそが、観る者に強烈な不安と不快感を与え、作品を忘れがたいホラーへと昇華させています。

キングらしいキャラクター:予知能力を持つ少女

スティーヴン・キング作品の大きな特徴の一つに、特殊な能力を持ったキャラクターの存在が挙げられます。この作品でも、主人公の夫婦を助ける予知能力を持った少女が登場します。

彼女は、カルトの教義に疑問を抱き、邪神の脅威を予知することで、物語の鍵を握る重要な存在となります。これは、『シャイニング』で邪悪なホテル内部の出来事を予知するダニーや、『デッド・ゾーン』で未来を予知するジョニー・スミスなど、キング作品に繰り返し登場するキャラクター造形です。こうした超常的な能力を持つキャラクターは、物語にミステリーと奥行きを与え、観客をより深く作品世界へと引き込んでいきます。

リンダ・ハミルトンと『ターミネーター』の奇妙な巡り合わせ

リンダ・ハミルトンは、『チルドレン・オブ・ザ・コーン』と同年に公開された『ターミネーター』で大ブレイクを果たし、世界的スターの座を確立しました。実は、この2作品の撮影は、ほぼ同時期に行われており、彼女にとっては非常にタイトなスケジュールだったようです。

アイオワ州の田舎で『チルドレン・オブ・ザ・コーン』の撮影を終えた後、彼女はすぐにロサンゼルスへ飛んで『ターミネーター』の撮影に臨んでいます。この慌ただしい日々が、サラ・コナーという役柄に不可欠な疲弊感や切迫感を自然と生み出したのではないか、と推察するファンもいます。結果的に、『チルドレン・オブ・ザ・コーン』は、彼女が「サラ・コナー」としてブレイクする直前の、貴重な出演作として記憶されることになりました。

キングが怒った理由:原作との違い

『チルドレン・オブ・ザ・コーン』の映画版は、原作者であるスティーヴン・キングから強い不満を買ったことで知られています。その理由は、映画が原作の雰囲気を大きく変え、特に結末が異なっていた点にありました。

原作小説の『とうもろこし畑の子供たち』は、さらに救いがなく、冷酷な結末を迎えます。大人たちは惨殺され、生き残った子どもたちも邪神の力によってさらなる狂気に陥っていく、という非常に後味の悪い内容でした。しかし、映画版は比較的穏やかな結末に変更されており、キングが描きたかった「恐怖と絶望」が薄れてしまったのです。

この不満は、キングがスタンリー・キューブリック監督の映画版『シャイニング』に対して抱いた感情と似ています。キングは、キューブリックの解釈が自身の描いた「家族の崩壊」というテーマを損なっていると感じていました。このように、キングの作品が映画化される際には、監督の解釈と原作者の意図との間で摩擦が生じることが、しばしば議論の的となるのです。

スティーヴン・キングの個人的な恐怖の投影

キングの小説は、しばしば彼自身のトラウマや個人的な恐怖を克服しようとする試みだと解釈されます。例えば、『シャイニング』はアルコール依存症という彼自身の問題に深く関連していました。

他の例として、以下のようなものが挙げられます。

- 『IT-イット-』:ピエロという、一見楽しげでありながら不気味な存在は、キングが幼少期にサーカスのピエロを見て感じた漠然とした恐怖が元になっています。また、いじめや家庭内暴力といった、子ども時代の傷ついた体験も作品に色濃く投影されています。

- 『ペット・セメタリー』:幼い息子が交通事故で亡くなるという物語は、キング自身の愛猫が事故で亡くなった経験が発端となっています。愛する者を失うことへの恐怖、そして死者を蘇らせたいという人間の根源的な欲望を描くことで、キングは死という避けられない運命と向き合おうとしました。

- 『ミザリー』:狂信的なファンに監禁される作家の物語は、キング自身の人気作家としての重圧や、ファンからの過度な期待に対する恐怖を反映しています。

『チルドレン・オブ・ザ・コーン』でも同様に、キングの個人的な恐怖が色濃く反映されています。それは、閉鎖的なコミュニティへの恐怖、そして純粋な子どもが狂気に染まることへの絶望です。見通しの悪いトウモロコシ畑は、外界から遮断された空間で何が起きているか分からないという不安を象徴しており、閉鎖的な田舎社会に潜む狂気に対するキングの警鐘ともいえるでしょう。

現代ホラーへの影響:『Pearl パール』との共通点

『チルドレン・オブ・ザ・コーン』は、後のホラー映画にも大きな影響を与えています。特に、ミア・ゴス主演の映画『Pearl パール』は、本作への強いオマージュを感じさせる作品として知られています。

両作品にはいくつかの共通点が見られます。

- 孤立した農場という舞台:どちらの作品も、広大な農場という外部から隔絶された空間が、登場人物の精神を追い詰め、狂気を生み出す温床となっています。

- 狂気と純粋さの混在:『チルドレン・オブ・ザ・コーン』の子どもたちは、信仰心という「純粋さ」が狂気へと転じます。『Pearl』のパールも、スターになるという純粋な夢と、それが叶わない苛立ちからくる狂気が入り混じったキャラクターです。

- カカシの存在:そして、何よりも印象的なのがトウモロコシ畑に立つカカシです。『チルドレン・オブ・ザ・コーン』では邪神の象徴として、また『Pearl』ではパールの孤独や歪んだ欲望を投影する対象として描かれ、その視覚的な共通点から強いオマージュの意図が感じられます。

このように、両作品のカカシは、物語のテーマやキャラクターの内面を表現する重要な役割を担っており、『チルドレン・ザ・コーン』が現代ホラーに与えた影響の大きさを物語っています。

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございます。

『チルドレン・オブ・ザ・コーン』は、社会や人間の本質に鋭く切り込む、深みのある作品です。

映画版の結末はキングの意図とは異なりましたが、彼が原作に込めたメッセージは、今も私たちの心に深く突き刺さります。

リンダ・ハミルトンの演技も必見!

この記事が、あなたが感じた作品の魅力を伝える一助となれば幸いです。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント