ウェス・クレイヴン監督が1996年に放った『スクリーム』は、単なるスラッシャー映画では片付けられない、ホラー映画の歴史を塗り替えた革新的な作品です。

公開から四半世紀以上が経過した今もなお、その衝撃と魅力は色褪せることなく、多くの映画ファンを惹きつけてやみません。

なぜ『スクリーム』はこれほどまでに高く評価され、「一味違う」と言われるのでしょうか。

その秘密を深掘りしていきましょう。

まずは作品概要から!

作品概要とあらすじ

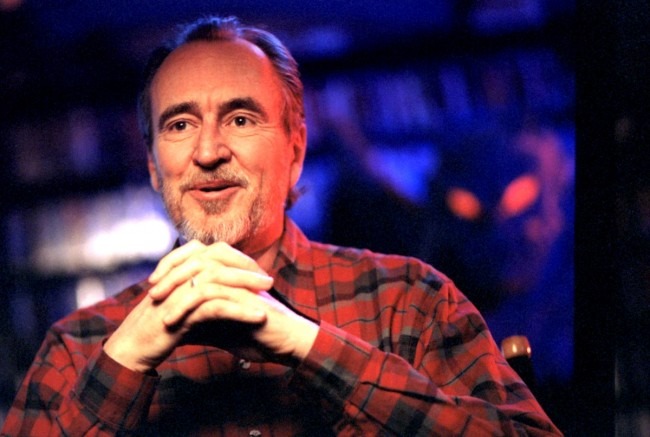

本作は、1996年に公開されたアメリカのホラー映画です。監督は、ホラー映画界の巨匠として名高いウェス・クレイヴン(彼の手腕については後述のセクションで詳しく解説します)。彼の代表作には『エルム街の悪夢』シリーズなどがあり、ホラーの「お約束」を熟知した彼だからこそ、『スクリーム』の斬新な世界観が生まれました。

脚本を手掛けたのは、当時駆け出しだったケヴィン・ウィリアムソン。彼は本作で一躍脚光を浴び、その後のホラー映画に大きな影響を与えることになります。ウィリアムソンは、従来のホラー映画のクリシェを逆手に取るというアイデアを提案し、クレイヴン監督がそれを見事に映像化しました。

主要キャストには、主人公シドニー・プレスコット役にネーヴ・キャンベル。彼女は、理不尽な恐怖に立ち向かう女子高生を力強く演じ、シリーズを通して象徴的な存在となります。また、テレビレポーターのゲイル・ウェザーズ役にはコートニー・コックス、保安官デューイ・ライリー役にはデヴィッド・アークエットがそれぞれ出演し、以降のシリーズでも重要な役割を担います。

そして、公開前から大きな話題を呼んだのが、人気女優ドリュー・バリモアのキャスティングです。彼女は冒頭の衝撃的なシーンに登場し、観客の度肝を抜きました。その他、若手俳優としてジェイミー・ケネディ、マシュー・リラード、ローズ・マッゴーワンらが出演し、それぞれ個性的なキャラクターを演じています。

物語の舞台は、田舎町ウッズボロー。高校生ケイシー・ベッカーは、自宅で何者かに電話をかけられ、ホラー映画に関するクイズを強要されます。不正解は死を意味し、やがて彼女は無残な姿で発見されます。この凄惨な事件を皮切りに、ゴーストフェイスと呼ばれるマスクを被った殺人鬼による連続殺人が発生。町の住民は恐怖に陥れられ、特に事件の核心にいる女子高生シドニー・プレスコットとその友人たちは、次々とゴーストフェイスの標的となっていきます。

シドニーは1年前に母親を殺された過去を持ち、その事件の犯人とされる男はすでに逮捕されていました。しかし、ゴーストフェイスの出現により、過去の事件と現在の惨劇が複雑に絡み合い、謎は深まるばかりです。友人たちは、ホラー映画の「お約束」や「ルール」を語り合いながら、自分たちがまさにホラー映画の登場人物であるかのように振る舞い、迫りくる死の恐怖に立ち向かっていきます。一体、ゴーストフェイスの正体は何者なのか、そして彼らの目的とは──?

ホラー映画への愛と挑戦:オマージュとメタ演出の嵐

『スクリーム』の最大の特徴は、そのメタフィクション的な演出にあります。登場人物たちは、まるで観客であるかのようにホラー映画の歴史やクリシェについて語り合います。劇中には、『エルム街の悪夢』、『13日の金曜日』、『ハロウィン』、『エクソシスト』といったホラー映画の金字塔へのオマージュやパロディがこれでもかと盛り込まれています。

例えば、ゴーストフェイスが電話でホラー映画のクイズを出す場面は、『スクリーム』以前のホラー映画の知識を試すような仕掛けになっており、観客もまたその問いに内心で答えることになります。また、携帯電話の着信音は『ハロウィン』のテーマ曲に似ていたり、殺人現場の家が『エルム街の悪夢』に登場する家に似ていたりするなど、数え上げればきりがありません。これらのオマージュは、単なる猿まねではなく、ホラー映画への深い愛情と、同時にその「お約束」への鋭い皮肉が込められています。これにより、観客はストーリーに没入しつつも、どこか客観的な視点を保つという、独特の鑑賞体験を味わうことになります。

ホラー映画の「禁じ手」を破る大胆さ

『スクリーム』は、それまでのホラー映画が築き上げてきた暗黙の了解や「禁じ手」を、次々と打ち破ることに成功しました。その最たる例が、冒頭のドリュー・バリモアの起用とその「使い方」でしょう。

当時のハリウッドで人気絶頂だった彼女は、公開前の宣伝でもメインヒロインのように扱われ、誰もが彼女が物語の中心人物になると信じて疑いませんでした。しかし、映画開始わずか数分で、彼女はゴーストフェイスの最初の犠牲者となってしまいます。

この衝撃的な展開は、当時の観客に「え、あのドリュー・バリモアがこんなに早く死ぬなんて!」という驚きと困惑を与え、同時に「この映画は、これまでのホラー映画とは違うぞ」という強烈なメッセージを突きつけました。

有名俳優は簡単には死なないというホラー映画のセオリーを真っ向から否定することで、『スクリーム』は観客の予測を良い意味で裏切り、常にハラハラドキドキさせる予測不能な状況を作り出すことに成功したのです。

また、殺人鬼ゴーストフェイスが、フレディやジェイソン・ボーヒーズのような超常的な存在ではないという点も斬新でした。彼らは生身の人間であり、銃弾が当たれば倒れるし、痛覚も持っています。この「殺人鬼なのに弱い」という設定は、観客に「誰でも犯人になりうる」という疑心暗鬼を抱かせ、より身近で生々しい恐怖を感じさせます。同時に、複数犯である可能性や、犯人の正体に対するミスリードなど、ミステリー要素が強く盛り込まれており、単なるスラッシャー映画以上の深みを与えています。

ウェス・クレイヴン監督の「俯瞰した演出」

そして、この革新的な作品を世に送り出したのが、ホラー映画界の巨匠ウェス・クレイヴン監督だという点が、『スクリーム』の魅力を一層高めています。

彼は『エルム街の悪夢』シリーズなど、数々の傑作ホラー映画を手がけてきた人物です。自らが築き上げてきたジャンルの「お約束」を熟知しているからこそ、それを巧みに利用し、そして破壊するという、まさに「俯瞰した演出」が可能だったと言えるでしょう。

クレイヴン監督は、ホラー映画の「ルール」を登場人物に語らせることで、観客自身も物語の仕組みを意識させます。例えば、「セックスすると死ぬ」「アルコールやドラッグに手を出すと死ぬ」「『私が戻るまで待ってて』と言ったら戻らない」といった、ホラー映画の鉄則が劇中で語られます。しかし、これらのルールが必ずしも守られるとは限らない、あるいは意図的に破られることで、観客は常に裏をかかれ、次に何が起こるか予測できない緊張感に包まれます。

特に印象的なのが、冒頭のドリュー・バリモアのシーンです。ゴーストフェイスがホラー映画のクイズを出す中で、「最初の殺人犠牲者は、続編には出ない」「純潔なヒロインだけが生き残る」といった「ルール」が暗に示唆されます。しかし、そのルールを映画自身が真っ向から裏切ることで、クレイヴン監督は観客の固定観念を打ち砕き、「この映画には常識が通用しない」という強烈なインパクトを与えたのです。

細かな演出にも、クレイヴン監督のこだわりが光ります。例えば、学校の廊下で掃除のおじさんがフレディ・クルーガーの服装(赤と緑のボーダー柄セーターとハット)で登場するシーンは、クレイヴン監督が手掛けた『エルム街の悪夢』へのセルフオマージュであり、ファンならば思わずニヤリとしてしまう遊び心です。

また、タバコを消す警官のブーツが映り込むシーン。これは、彼が犯人であるかのようなミスリードを誘う巧妙な仕掛けであり、観客の疑心暗鬼を煽る効果があります。このように、映像の細部に至るまで、観客の心理を巧みに操る「俯瞰した演出」が、本作の大きな魅力となっています。

ホラー映画で生き残るための「7つのルール」と、その裏切り

劇中、ランディというホラー映画マニアのキャラクターが、ホラー映画で生き残るための「ルール」を語るシーンは、本作の象徴的な場面の一つです。彼は、過去のホラー映画のパターンを分析し、登場人物が生存するための条件を提示します。

例えば、

- セックスしないこと:セックスをすれば、死亡フラグが立つ。また、処女しか生き残れない。

- アルコールやドラッグをしないこと:道徳的に逸脱すると、殺人鬼の標的になる。

- 「すぐに戻る」と言わないこと:そう言った人物は、二度と戻ってこない。

- 「誰かいるの?」と尋ねないこと:誰もいないはずの場所に呼びかけるのは、危険な行為。

- 不審な音のする方へ行かないこと:危険な場所へ自ら足を踏み入れるのは愚か。

- 殺人鬼が死んだと思っても、念のため頭を撃つか確認すること:ホラー映画の殺人鬼は、なかなか死なない。

- 決して「ホラー映画でこんなことは起こらない」と言わないこと:まさにそのことが起こるから。

これらのルールは、多くのスラッシャー映画で共通して見られるクリシェであり、観客も無意識のうちに理解しているものです。しかし、『スクリーム』では、これらのルールが語られながらも、登場人物たちがそのルールに翻弄されたり、時には意図的に裏切られたりする様が描かれます。これにより、観客は「次はどうなる?」という予測と裏切りのスリルを味わうことになります。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『スクリーム』は、単体として傑作であるだけでなく、その後のホラー映画界に多大な影響を与えました。本作の成功により、ホラー映画の「お約束」を逆手に取ったり、登場人物がホラー映画をメタ的に語ったりする作品が増加しました。また、ゴーストフェイスのマスクは、ハロウィンなどのコスプレアイテムとしても絶大な人気を誇り、そのアイコン性はホラー映画史に確固たる地位を築きました。

ホラー映画のファンであればあるほど、その奥深さに気づき、何度観ても新しい発見がある作品、それが『スクリーム』です。

単なる恐怖だけでなく、知的な刺激とユーモア、そしてホラー映画への深い愛が詰まったこの傑作を、ぜひ改めてご鑑賞ください。

きっと「一味違う」その魅力に、あなたは引き込まれるはずです。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント