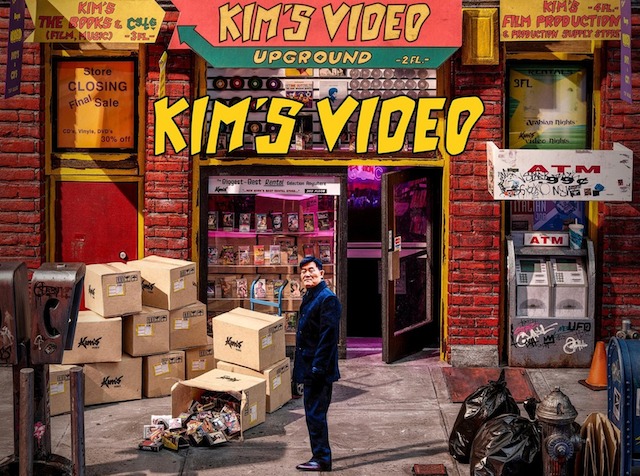

ニューヨークのダウンタウンに実在した伝説のレンタルビデオ店「キムズ・ビデオ」。

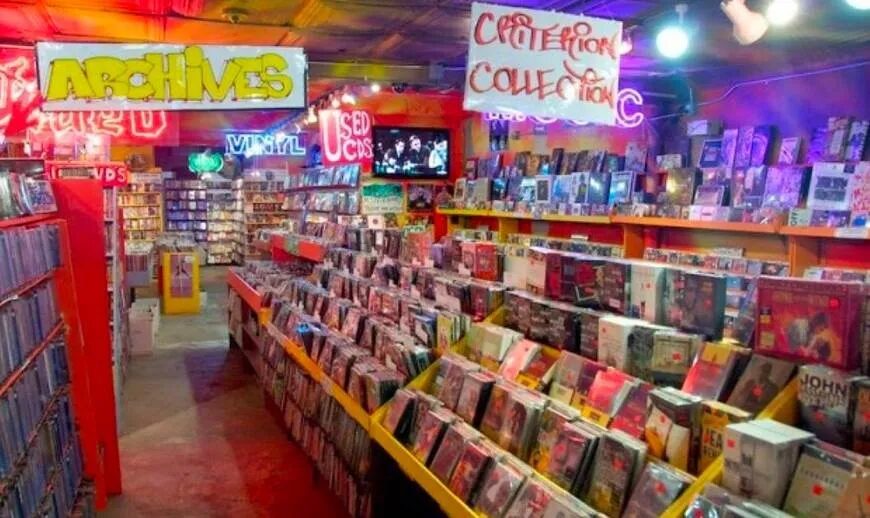

インディペンデント映画やカルト作品を網羅した膨大なコレクションは、多くの映画マニアやクリエイターたちの聖地でした。

しかし、デジタル化の波に押され、店は閉館。

店主のキムが貴重なコレクションをシチリア島に寄贈したことから、このドキュメンタリーは始まります。

ビデオテープたちの行方を追ううちに、監督は政治、そしてマフィアが絡む驚くべき真実を目の当たりにすることになります。

映画の小ネタもたくさん出てきて、こちらの映画愛を試されるような、そんな作品でした。

レンタル店を使ったことがある人にはたまらない気持ちになると思うよ!

作品概要

- 監督: デヴィッド・レッドモン、アシュリー・サビン

- 公開日: 2025年8月8日

- 受賞歴: サウス・バイ・サウスウェスト映画祭 観客賞、シッチェス映画祭ドキュメンタリー部門最優秀作品賞ほか計7つの賞を受賞。

1980年代からニューヨークのイーストビレッジに実在したレンタルビデオショップ「キムズ・ビデオ」は、55,000本にも及ぶ唯一無二なレアビデオ・コレクションで知られていました。このドキュメンタリーは、その貴重なコレクションの行方を追う物語です。

ワールドプレミアとなったサンダンス映画祭では「遊び心がハンパない」「常軌を逸したドキュメンタリー」と評され、映画ファンから熱狂的な支持を獲得。その後も世界中の映画祭を席巻し、数々の賞に輝いてきました。

1987年にオープンしたキムズ・ビデオは、映画祭や各国大使館を経由するなど、大手には真似のできない独自のルートで作品を集め、シネフィル(映画をこよなく愛する人々)を魅了し、会員数は25万人に膨れ上がりました。

若き日のコーエン兄弟が延滞金600ドルを滞納したという逸話も残されており、トッド・フィリップス(『ジョーカー』シリーズ、『ハングオーバー』シリーズ)や、アレックス・ロス・ペリー(『ハースメル』)といった現在第一線で活躍する監督たちが店員として働いていたことも有名です。

また、『ロボット・ドリームズ』の監督であるパブロ・ベルヘルも常連だったといい、まさに後の映画業界に大きな影響を与えた“映画の理想郷”でした。

感想

このドキュメンタリーは、かつてニューヨークのダウンタウンに実在したレンタルビデオ店「キムズ・ビデオ」の物語を追った、映画愛に満ちた作品です。

クエンティン・タランティーノやコーエン兄弟、ジム・ジャームッシュ、ケヴィン・スミスといった著名な映画監督だけでなく、ソニック・ユースのサーストン・ムーアのようなミュージシャンたちも足繁く通う、特別な場所だったのです。

彼らは特に、他の店では見つからない貴重なライブ映像を発掘するためにこの店を訪れていました。

しかし、デジタル化の波に押され、店は2008年に閉館。キムのコレクションは遠く離れたイタリア、シチリア島の片田舎に寄贈され、忘れ去られてしまいます。本作は、その「失われた」ビデオテープたちの行方を追う物語なんですね。

監督は取材に留まらず、ジム・ジャームッシュの言葉「刺激されたらそこから盗め」を体現するかのように、自身の映画愛を全開にしています。作中には無数の映画の小ネタや名台詞がちりばめられており、映画ファンならそれだけでも楽しめるでしょう。

しかし、物語はそこで終わりません。キムのコレクションがシチリアに渡った驚くべき経緯、そしてそこに絡み合う政治やマフィアといった「事実は映画より奇なり」な真相が次々と明らかになります。かつて上映後に倉庫に眠っていた映画を、ダビングして人々に再び届けていたキム。そして、再びイタリアで眠りについたテープたちを、監督の映画への変態的な愛と情熱が再び動かしていくのです。

本作は、映画という文化へのラブレターであり、情熱と探求が織りなす真実の物語です。デジタル時代に失われつつある、「モノとしての映画」、そして情熱がもたらす人と人とのつながりを再確認させてくれる、心揺さぶられるドキュメンタリーでした。

日本におけるレンタルビデオ店の変遷

さて、ニューヨークの「キムズ・ビデオ」の物語は、私たち日本のレンタルビデオ店に通っていた世代にとっても、どこか懐かしさを感じさせるのではないでしょうか。ここで、私たち自身の思い出と重ねながら、日本のレンタルビデオ店の歴史を振り返ってみましょう。

多くの人々と同じように、私も学生時代に足繁く通ったレンタルビデオ店を思い出します。例えば、TSUTAYAあべの橋店や、かつてはスポーツ用品店だった名残のある近所の店舗。当時はすでにDVDが主流でしたが、棚にずらりと並んだパッケージを眺め、どれを借りるか迷う時間も、映画鑑賞の一部でした。

日本では、TSUTAYAのような大手チェーンが全国に広がり、ビデオからDVD、そしてブルーレイへとメディアは変わっても、多くの人々に映画との出会いの場を提供してきました。しかし、2010年代に入ると、サブスクリプション型の動画配信サービスが台頭し、物理的なメディアを借りる文化は徐々に衰退していきます。レンタル時代の終焉を象徴するように、渋谷のランドマークだった「SHIBUYA TSUTAYA」がレンタルサービスを終了するなど、都心の大型店舗もその姿を変えつつあります。

レンタルビデオ屋に思いを馳せて

サブスクリプションが主流になった今、レンタルビデオ屋の存在そのものが、私たちにとって特別な意味を持っていたことに改めて気づかされます。

「選ぶ」ことの楽しさ。 当時は今ほどネットに情報があふれていなかったからこそ、店員が手書きで書いたポップや、店舗独自のランキングが、頼りになるガイドでした。映画の知識が希薄だったからこそ、パッケージを手に取って想像を膨らませ、選ぶこと自体が最高のエンタメだったのです。

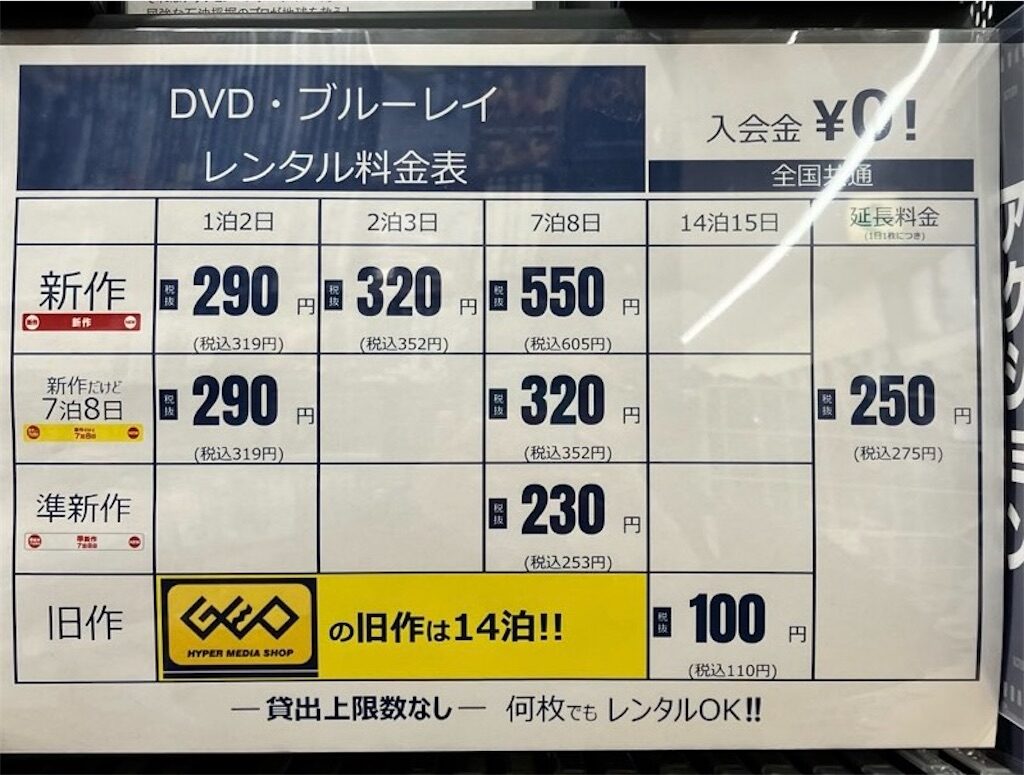

「観る」ことへの強制力。 「2泊3日」のように返却期限が決まっているからこそ、必ず観なければならないという良い意味でのプレッシャーがありました。サブスクのように「いつでも観られるから」と先延ばしにして、結局観ないままになる、なんてことはありませんでした。

そして、「18禁コーナー」の妖艶な魅力。店員の目を盗んで、こっそり足を踏み入れ、鼻の下を伸ばしていたあのドキドキ感も、レンタルビデオ屋という場所ならではの思い出です。とうとう借りることはなかった、というほろ苦いエピソードも含めて、レンタルビデオ屋は私たちの青春の一部だったのです。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

このドキュメンタリーは、失われたビデオテープの物語に留まりません。

映画という文化を愛する人々の情熱が、時代を超えてつながっていく様を描いた、心温まる叙事詩のようでした。

そして、私たちが今見ているスクリーンに映し出される映像が、どれほど多くの人々の愛と努力によって支えられているのかを、改めて教えてくれるでしょう。

映画好き、レンタルビデオ店に馴染みがある人にはたまらないと思います。

笑いどころも多いけど、ドキドキする展開だよ。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント